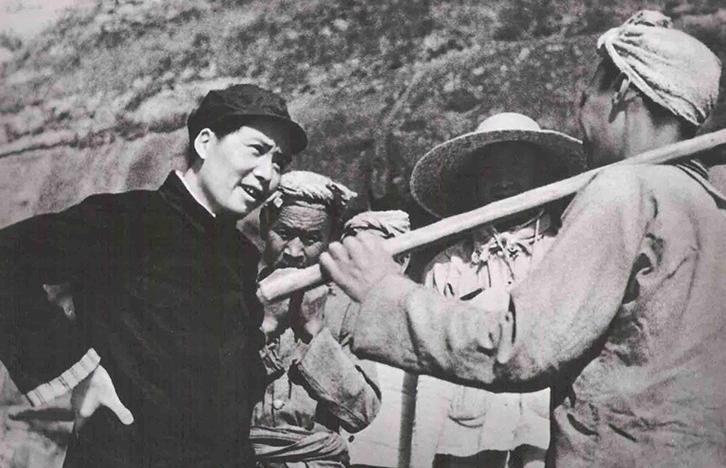

老红军要见毛主席,警卫员拦住他,他写信给主席,加了两字:土佬 “1953年深秋的上午,我要见主席,有急事。”门口那位中年军人对警卫员压低嗓门说道。 警卫员纹丝不动:“按照规定,先找中办登记。” 中南海外的寒风带着尘土拍打军大衣,李德才没再争辩,把粗糙的帽檐压得更低,转身走向街角。鲜有人知道,这位看似普通的大校是横跨三十年烽火的重机枪英雄。 他掏出纸笔,皱着眉头在白纸上写道:“我来北京,想见毛主席。李德才。”顿了几秒,又补了两个字——“土佬”。他知道,只有这俩字,能让主席立刻想到那个在大渡河边把裤子穿反的江西汉子。 写好信,他把它交给路过的小男孩:“麻烦你,送给主席叔叔。”孩子点头跑远。李德才站在路灯下,往袖口哈了口热气,脸上一点也不焦躁,仿佛确信明天就会有人来带他进去。 李德才1904年生于江西芦溪。乡亲们说他小时候像块黑铁,沉默少言,力气惊人。26岁那年,他挑着两百多斤红薯去集市,碰到红军招兵,二话不说把扁担往地上一扔:“我跟你们走。”红五军团司号长事后回忆:“这小子肩膀比马背还宽。” 分到重机枪班那天,连里发缴获的军裤,他把开衩当成方便口,硬是把裤子套反了。全班大笑,外号“土佬”当场落地。没人想到,这个“土佬”后来会在长征路上用马克沁把敌军阵地扫成废墟。 1935年5月,大渡河滚滚。聂荣臻、刘伯承站在乱石滩上寻找压制火力的人选。杨得志扯嗓子喊:“土佬!”李德才背着那挺60多公斤的重机枪,三步并作两步爬到制高点,没等命令落地就开火。河对岸机枪手被压得抬不起头,十八勇士得以冲到彼岸立足。聂荣臻后来讲评时只说了八个字:“机枪开口,河水安静。” 抗战爆发后,他一路干到营长、团长。1945年秋,冀中七十五团武器寒酸,还不如伪军。李德才跑到霸县,想找林彪支援。警卫员拦人,他只丢下一句话:“就说土佬来了。”林彪屋里憋不住笑声:“快请。”结果没要成装备,却学来一个绝招。往后凡是东北部队途经冀中,他便拿“林总同意”当令牌,硬生生把几百条枪、十几门炮攒齐。聂荣臻听闻此事,掐着烟卷摇头:“这家伙靠一张嘴打了场胜仗。” 朝鲜战场,他指挥奇袭白虎团,眉骨中弹血糊一片还紧盯望远镜。胜利电报传回国内,老同事统计,他身上共十四处旧伤,再添两处新伤。1952年初,他奉命回国休整,被安置在京西招待所。一天夜里,他闷声问妻子张素珍:“咱是不是被架空了?”张素珍劝他别多想,他却撂下筷子:“我这副身子,不能丢在热炕头上。” 杨成武请他去华北军区,给出两条路:留京搞管理,或去基层带兵。李德才想都没想:“去部队。”于是,保定军分区迎来这位粗枝大叶的新司令。 说来也怪,他刚到任就盯上篮球场。操场有了,水泥却凑不齐。手下参谋提醒:“司令,可别再打游击那套了,这回得走正式渠道。”他摆手:“渠道?咱直接找老首长。”于是出现了文章开头那一幕。 第二天清晨,军用吉普停在招待所门口,工作人员带他进了菊香书屋。毛主席放下书,眯眼打量:“土佬,几年不见,胖了没?”一句老派调侃让屋里气氛立马松懈。李德才咧嘴:“主席,您倒是显得更精神。” 毛主席问他来意。他掰着手指数缺口:石灰、碎石、钢筋。主席笑着拨通总理值班电话:“小李想搞训练场,材料给他备好。”放下话筒,主席翻出一支钢笔递过来:“拿去,别老空着手写大字。”他又招呼警卫员拿条皮带:“这也是现成的,顺便系上吧。” 离京前一晚,李德才在日记本里写:“主席没变,还是当年井冈山那个脾气。他信我,我也信他。”字迹歪歪扭扭,却透着一股倔劲。 1955年授衔,大校。有人替他惋惜:“以你的资历,少将也该排得上。”他笑骂:“有枪在手,比几颗星都亮。” 1960年初夏,老战友来看他,屋里弥漫药味。李德才指着墙上那条皮带:“主席给的,好东西。”话音刚落,人已倚枕沉睡。那年冬天,他病逝,年仅五十六岁,落葬八宝山。 今天提起这位“土佬”,很多人第一反应是趣闻:穿反裤子、找林彪要枪、写信只加两个字。可别忘了,正是这样一个“不识几个大字”的老兵,用机枪、用胆魄、用十四道疤痕,给后来者铺出一条血火之路。把光环撕开,剩下的是棱角分明的性情与担当。粗犷也好,耿直也罢,他的故事提醒人们:在雪山草地,在三八线,在任何需要抬枪硬拼的地方,总少不了一个“土佬”。