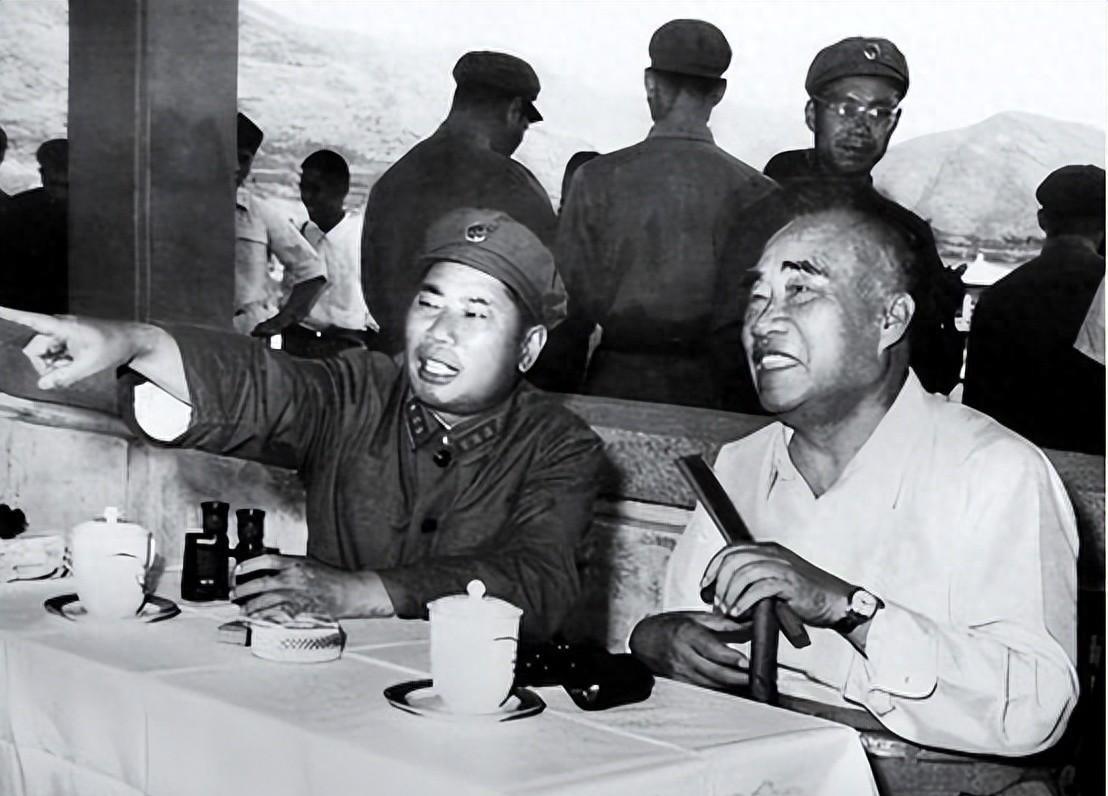

1976年,杨得志到北京开会,特意前来看望,朱德:你耍滑头哟! “4月8日下午两点半,老杨,你是不是想溜号?”朱德在病房里抬头问。被点了名的杨得志愣了半秒,笑而不答。 那年春天,北京的风还带着料峭的凉意。中央召开的军委扩大会议刚进入议程,来自武汉军区的司令员杨得志在一堆公文中抽出空档,拎着两斤刚上市的草莓,直奔解放军总医院。护士轻轻推开病房门,只见床头那位耄耋老人仍旧精神矍铄,军帽放在枕边,胸口那枚八一勋章被擦得锃亮。杨得志脚步一顿,身体下意识挺直,就像四十八年前在井冈山篝火旁第一次立正报告一样。 寒暄不过几句,朱德就切入正题:“你现在手里是几十万兵,湖北那摊子可不好弄,别只惦记来看我。”这一句点到杨得志心里,他忙说已做周密安排。谁知刚说完,秘书凑过来,小声汇报武汉突降特大暴雨,多处堤段告急。杨得志脸色收住笑意,但还是摇头示意“过会儿再说”。朱德却捕捉到了那一瞬间的犹豫,便有了开头那句“想溜号”的调侃。 追溯两人的交情,要到1928年初。那时湘南起义刚打响,17岁的杨得志拎着一支汉阳造跑来报到,被编进28团。陈毅记得这小伙子棱角分明,朱德更看重他耐得苦、蹿得快。井冈山会师那天夜里,杨得志围着火堆给战友讲家乡辣椒面怎么配米饭,朱德走来拍拍他肩膀:“记住,红军要靠民心,辣也得让战士一起吃。”一句话,把阶级平等的概念讲透了。 井冈山的冬天狠辣。一个夜晚巡查归来,朱德看到团部伙房飘香,进门一瞧,桌上正摆着鸡蛋羹。炊事员刚想招呼,朱德脸一沉,拎起碗转头去了外面战士的粗粮锅。第二天早点名,他严厉批评道:“前线流血,后方流油,像话吗?”站在一旁的杨得志羞得抠手心。从那以后,他常挂嘴边一句话——“别忘了锅里还有战士。” 抗战、解放、大渡河、平津……战火一程接一程,杨得志官越升越高,但每逢休整,总要找机会给老首长报到。1955年授衔前夜,他悄悄跟朱德说:“我这肩章要是真扛上了,可别忘提醒我少摆谱。”朱德笑道:“你能嚷嚷这句话,摆谱就成不了气候。” 1973年底的大军区司令员对调,外界议论纷纷。有人觉得北京军区是“首都卫戍笼子里的金丝雀”,杨得志却被调去江汉平原,任务骤然转换。他没有二话,提起行囊赶赴武汉。那一年夏季,他冒雨走遍荆江大堤,每到一段就蹲下来捏把江砂,似乎要把地气攥进掌心。新官上任不烧三把火,先防洪、再练兵、最后抓后勤,步步为实,这作风十足“朱德派”。 回到1976年的病房。杨得志告诉朱德,武汉堤防虽然告急,但预案齐全,可以抗住。朱德沉吟几秒:“纸上预案顶什么事?水势不等人,你不走,万一出漏口?”一句话,砸得杨得志无话。老人把枕边文件夹递过来:“我这条命早就赚的,你赶紧回去。”语气不容置疑。杨得志只好起身,行了个军礼,正要转身,朱德补上一句:“你耍滑头哟!”——既是责备,更是宠溺。杨得志心头一热,不敢多言,快步出了病房。 电梯门合拢前,朱德努力抬手,像在战场上指挥突击那样,掌心朝外推了推,“快去”。门一关,静默充满狭小空间。40多年的军旅缩成一个画面:黄洋界的硝烟、平汉线的铁道、济南城墙的弹坑……诸多记忆以极短的时间滑过脑海。电梯到一层,杨得志走出大楼,天空刮来一阵北风,他拉紧军大衣,转身看向六层窗户。玻璃后面,病房的纱帘微微晃动。 当晚八点,杨得志登机回汉口,连夜奔赴长江大堤。雨幕如注,探照灯打在浑浊江面,浪头拍岸似兽吼。他踩着泥水巡视至清晨四点。堤段没出险情,心中大石方落。此刻他才意识到,自己从朱德病房带走的不只是嘱托,还有一种不容耽搁的紧迫感。 然而命运不给第二次相见的机会。7月6日清晨,急报电波传来:“朱委员长逝世。”杨得志端着电话,整个人愣住。挂断后,他吩咐任何人不许进办公室,独自坐到窗边。汉江水位回落,远处一抹朝阳露出,但他没有挪动视线。桌上那盒半干的草莓映着晨光,泛出暗红色,不知何时,汁水浸出盒底,渗湿了文件角。 午后,军区参谋长推门进来,低声提醒出席首长悼念活动。杨得志抬手,食指压在桌面:“给我五分钟。”声音嘶哑,却透着一股不容抗拒的坚决。五分钟后,他穿好礼服,再次站得笔直。没人看到,他握拳的虎口已经渗出血丝。 追悼大会上,他在灵柩前停留的时间,比规定多了整整十二秒。抬头时,眼圈通红,却没掉下一滴泪。晚上回军区,他把桌面文件分门别类标好,末尾空白处写下六个字:“官兵平等,勿忘。”写完便搁笔,再无一字补充。 朱德常说,革命就是一支接力跑。火炬一旦递来,哪怕风雨交加,也要紧握不放。此后数年,无论调任何处,杨得志凡是开训动员,必先讲“井冈山鸡蛋羹”的故事。台下新兵听得直咧嘴,老兵却心领神会——那是他对一位老军长最质朴的纪念,更是对自己永不松懈的提醒。

用户10xxx93

还穿着军大衣?

Jason

AI写的什么玩意