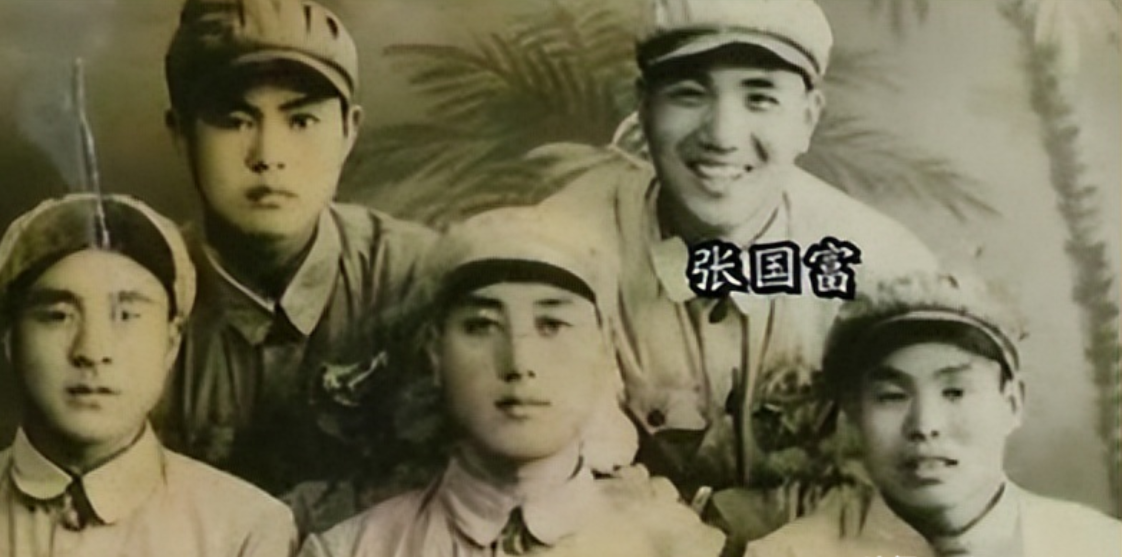

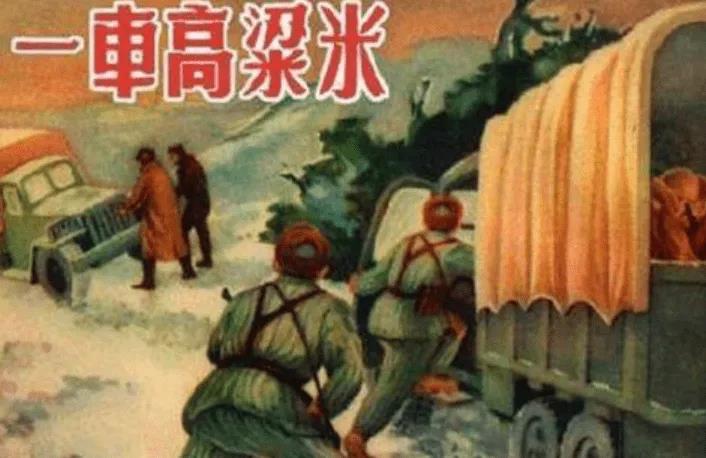

[浮云]1953年,一名女志愿军战士回国,她在沈阳换乘的间隙,走进了一家照相馆,在这张照片中,她留下了自己年轻而清秀的容颜,那双浓眉大眼,如同清澈的湖水,闪烁着坚定的光芒。她的胸前,挂着两枚奖章,那是她为抗美援朝战争付出的荣誉。 1953年,沈阳一家照相馆里,一个十九岁的姑娘拍了张照片,她戴着棉帽,一双大眼睛,看着清澈,里头却有种跟年纪不符的镇定,最扎眼的,是她胸前那两枚崭新的“中国人民志愿军”军功章。 一个唱越剧的江南姑娘,怎么会戴着军功章从朝鲜回来?这照片背后,藏着一段被炮火和唱腔泡过的往事,这张照片的故事,要从一年前的鸭绿江边说起。 1952年底,上海玉兰剧团的当红新秀唐月瑛,正跟着团在安东慰问演出,一天晚上,她站在江边,亲眼看着对岸的天空被炮火烧成红色,那晚演出一结束,一股热血上头,剧团里这帮平均年龄不到二十岁的年轻人,就这么集体递交了赴朝申请。 谁知第二年四月,申请真批了,整个越剧团集体入伍,四辆大卡车装满了戏服道具,头也不回地开过了鸭绿江大桥。 可是,战地舞台跟他们想的完全不是一回事。 第一场演出,地点在废弃矿洞的第五层,所谓的“大剧院”,舞台是几块木板拼的,观众席是一排排弹药箱,而后台那块华丽的幕布,居然是战士们贡献的棉被缝起来的。 更要命的是,给舞台照明的发电机刚一响,美军的轰炸机就找上门了,头顶的碎土簌簌地掉,灯“啪”一下全灭了。 就在这一片漆黑里,台下数百名战士却没乱,反而不约而同地举起了手电筒,一道道光柱打在临时舞台上,照出了一片“星光”。 唐月瑛心一横,把《梁山伯与祝英台》里最婉转的唱腔,硬生生拔高了八度,那晚,远处是炮声,近处是战士们用枪托敲打的节拍,一曲“战地梁祝”吼得荡气回肠。 在这种地方,艺术想活下来,就得在炮火的缝隙里钻,最悬的一次,他们在一个离敌人阵地只有七百米的前沿战壕里演出。 唐月瑛趴在工事里,给站岗的哨兵清唱《红楼梦》,刚唱到那句“天上掉下个林妹妹”,观察哨突然尖叫着发出警报,所有人下意识扑进防炮洞,下一秒,爆炸的气浪就把沙土灌进了她的脖子,她缩成一团,听着自己狂跳的心,硬是把剩下的小曲一字不落地哼完。 除了越剧,京剧的锣鼓、评弹的小调,也常常就这么在坑道里响起来,天太冷,演员脸上的油彩都冻成了壳,一哈气就是一团白雾,可唱腔没停过。 在战场上,光会唱戏可不够,这群文艺工作者很快有了第二身份:战士不演出的时候,女演员们就帮战士缝补衣服,给伤员当临时护士。 文工团员解秀梅,就有一次演出后直接冲上去抢救伤员,最后还立了个一等功,后勤运输也像玩命,为了躲轰炸,运道具的卡车只能摸黑赶路。 有一次过清川江,唐月瑛正蜷在卡车篷布底下,只听护送的战士吼了一声:“都闭眼!”话音刚落,刺眼的照明弹就把车厢照得惨白,紧接着就是机枪子弹砸在车顶上的叮当声。 风波过去,战士只是平静地说了句:“没事,他们打不准。”可借着月光,谁都看见了篷布上那些新添的弹孔。 艺术终究不是子弹的对手,著名相声演员常宝堃在沙里院被炸身亡的噩耗传来,所有人都懵了,大家才真正明白,死亡不是电影情节,而是随时可能砸到头上的现实。 主要信源:《中国人民革命军事博物馆官网抗美援朝——纪念章考略》