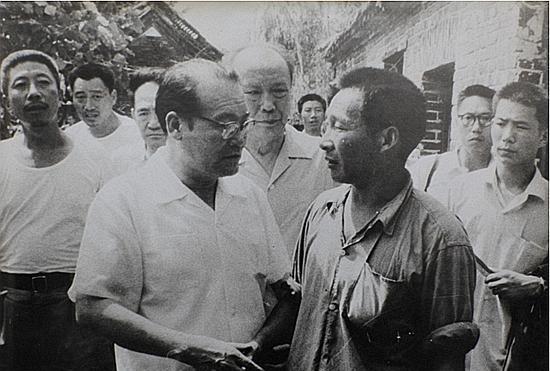

毛主席亲点纪登奎到北京工作,纪登奎两次推辞,主席:去打个短工 “主席好,我是纪登奎。”1951年3月22日清晨,许昌车站旁的专列车厢里,一个28岁的青年先开口,他声音不高却干脆。毛泽东放下手里的香烟,侧过身,微微点头。“坐下,咱们聊聊许昌。”短短几句,就把气氛拉近了。 那天毛泽东南下途中短暂停车,本想听信阳地委书记汇报,却被一连串“我不知道”弄得兴致索然。车门一开,工作人员把纪登奎“临危换上”。纪登奎没有稿子,连喝口水都顾不上,先来几句地理位置,再交代土壤、作物、交通,再谈宣传经验,条理井井有条。车窗外站台热气蒸腾,他却足足讲了一个小时。 汇报告一段落,毛泽东随口一问:“你闹革命时挨过整吗?”纪登奎愣神半秒,说:“挨了两次。”语气平平,没有怨气。毛泽东哈哈一笑:“我比你多一次,挨整有好处,磨刀石嘛!”一句玩笑,却把青年人坦荡的心思记了下来。 两周后,中南局下来一份电报,要求全面调查许昌经验。反应比人们想象的快。宣传工作会议上,纪登奎成了“案例讲解员”。会一散,他直接被任命为许昌地委书记,管17个县市,成了当时最年轻的地委“一把手”。私下有人感叹:这小伙子是真撞上大运了。可纪登奎心里清楚——没有充分准备,运气也抓不住。 时间拨到1969年4月,北京人民大会堂灯火通明。九大主席团让纪登奎上台发言,他一度推辞。工作人员发愁:“怎么回交主席?”纪登奎摆手:“原话汇报。”结果不到一小时,人又被请了回来,只能硬着头皮上台。刚走到麦克风前,毛泽东却抢先介绍:“他叫纪登奎,是我的老朋友,长期在河南。”掌声响过两次才停,他的十分钟发言提了37次“毛主席”,末尾高喊“紧跟毛主席就是胜利”,一句情真意切,台下老干部都笑了。 大会闭幕,政治局候补委员名单公布,46岁的纪登奎赫然在列。没过多久,毛泽东当面嘱咐:“到北京工作吧,让总理联系你。”纪登奎第一次婉拒:“水平有限,怕耽误。”毛泽东只是摆手:“试试看嘛。” 一个月后,毛泽东南巡再到郑州,仍把纪登奎叫上车。汇报完,主席又开口:“到北京去,最近就去。”纪登奎再推辞:“能力一般。”毛泽东掐掉烟蒂,语气半认真半打趣:“北京的事难办,你就两头跑,去打个短工。”一句“短工”,把气氛冲淡,也断了纪登奎退路。他只得点头:“听主席安排。” 进京后,他挂职国务院副总理,分管农业,又兼北京军区政委。对基层摸得透,农业口的文件他常亲自改到深夜。有人调侃:“老纪讲小麦,比学者还专业。”他却说:“从田里长大的,只是再把泥巴抹去一次。”1973年起草“粮棉油会议纪要”,一句“稳定为主、适度集中”后来被沿用多年。 军事岗位同样棘手。军委办事组成立,他与李德生搭档,一个管思想,一个管训练。毛泽东当面提醒:“一个人别在一个地方久了,会生苔。”于是八大军区司令员对调时,他起草的文件语气简短,却处处留有余地,被老将们称为“圆角公文”,可执行性极强。 1976年9月9日,噩耗传来。毛泽东逝世,纪登奎在病房门口站了整夜。之后政局多变,他感觉“许多事使不上劲”,便向中央递辞呈。十一届三中全会后,他再度找到邓小平,提出连军中职务也一起退。邓小平挽留道:“你还年轻,再干几年。”纪登奎摇头:“合适的时候退,比干到合不来的时候强。” 离开一线,他改做旅游和农村调研,跑遍除西藏外各省。动身快,行李少,一支钢笔一本速写本,另外就是随身带的小血压计。1983年被安排为部级研究员,他在报告里写:“农村问题不只是农业,要用产业链眼光。”一句话被当时很多专家引用。 晚年有人问他遗愿,他笑说三件:到大学讲政治经济学,再去西藏看看,还有——“把毛主席当年说的‘短工’,写进我的回忆录。”可惜1988年心脏骤停,65岁戛然而止,回忆录只留下一叠目录。 从许昌车站被“挑上车”的那一刻,到北京“打短工”,纪登奎的轨迹因机遇也因能力而起伏。他多次自嘲:“我是基层上来的,想法土,但土方法也能解硬题。”这种质朴,正是毛泽东当年看重的闪光点。今天翻看档案,那句“去打个短工”仍显得格外亲切,也让人明白:用人不拘一格,往往胜过千言万语。