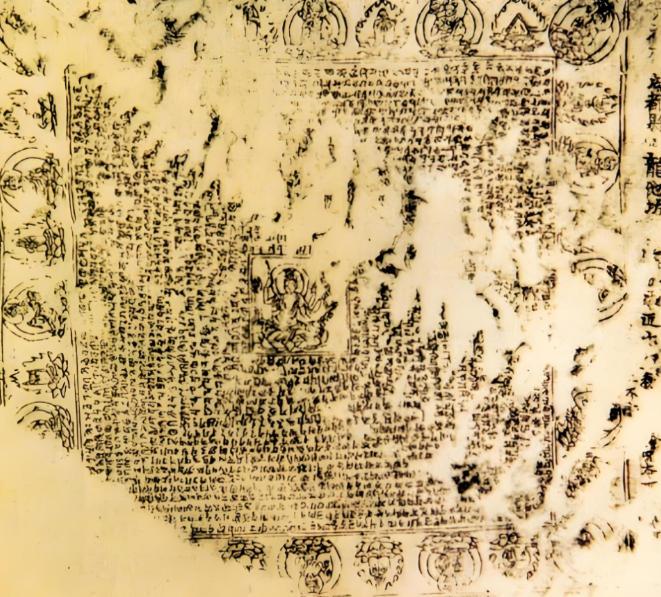

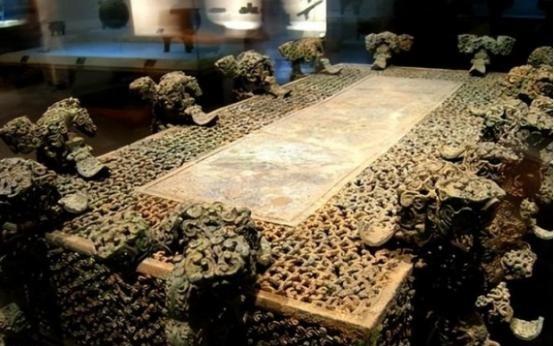

1300年前,唐朝一名贵妇将一小纸条塞入银手镯的夹层中,这张纸条也被她带入坟墓,岂料1944年考古专家打开她的墓穴,发现了这个尘封千年的秘密。 1944年春天,成都大学扩建校园时,工人们在挖地基时发现了几块精美的青砖,这些砖块上的花纹明显不同于民居建筑,引起了川大考古系的注意。 经过专业发掘,考古队在这里清理出四座古代墓葬,其中一座唐代墓规格较高,出土了大量珍贵文物。在墓主人的手腕处,考古人员发现了一只做工精细的银手镯。 这只银手镯重约50克,宽度1.2厘米,表面刻有缠枝纹饰,最特别的是它采用了中空设计,由两个半圆形银片焊接而成,内部形成一个密闭空间。 当考古人员小心翼翼地打开手镯时,里面竟然藏着一张折叠整齐的纸片,展开后发现这是一幅完整的佛教经咒图,长8.5厘米,宽约6厘米。 纸张材质为桑蚕丝制成的蚕茧纸,这种纸在唐代属于高端产品,价格昂贵且制作工艺复杂,经咒图案印制精美,线条清晰,说明当时的雕版印刷技术已相当成熟。 图案中央是一尊六臂观音像,周围环绕着梵文《陀罗尼经咒》17圈,四角还印有小型供养菩萨图,最重要的发现是右下角的一行汉字:“成都府龙池坊卞家印卖”。 这行字透露了极其重要的历史信息,首先确认了成都在唐代已有专门的印刷作坊,其次证明了商业化印刷的存在,而且技术水平足以印制如此精细的宗教用品。 从考古学角度看,这张经咒的年代可以确定为公元8世纪中后期,比目前公认最早的印刷品——敦煌《金刚经》(868年)至少早了半个多世纪。 墓主人是一位中年女性,从随葬品判断应该出身富贵之家,除了银手镯,墓中还出土了鎏金铜镜、丝绸残片、玉石饰品等,显示出相当的经济实力。 唐代密宗佛教盛行,《陀罗尼经咒》被认为具有护身功效,信徒们通常会将经咒随身携带,但直接佩戴经书既不方便也容易损坏,这位贵妇想出了绝妙的解决方案:将印刷精美的袖珍经咒藏在银手镯中,既能时刻获得佛法庇护,又避免了携带经书的种种不便。 从工艺角度分析,这只手镯的制作难度很高。银匠需要精确控制两个半圆的接合,确保密封性的同时还要保证美观。这种技术在当时可谓巧夺天工。 龙池坊是唐代成都的一个重要商业区,聚集了众多手工业作坊,卞家作为专业印刷商,能够承接如此精细的经咒印制业务,说明成都当时的印刷业已形成产业规模。 成都在唐代被称为“扬一益二”,仅次于扬州的全国第二大商业城市,发达的造纸业为印刷术的兴起提供了良好基础,朝廷甚至将成都指定为官府用纸的重要产地。 蚕茧纸的使用也很有讲究,这种纸张质地坚韧,不易破损,适合长期保存,而且表面平滑,印刷效果极佳,是当时最顶级的纸张材料。 考古发现过程颇为惊险,当时工人们挖到古砖时,险些一锤子敲碎。幸亏川大教授冯汉骥及时赶到现场,才保住了这批珍贵文物。 墓葬所在地原本是一片水稻田,常年积水形成的密封环境意外保护了有机文物,否则按常理,纸张类文物很难在成都潮湿的气候中保存千年,这张经咒的发现彻底改变了学术界对中国印刷史的认知,此前认为印刷术始于五代,现在确认唐代中期就已相当普及,至少在宗教用品印制方面。 成都作为内陆城市都有如此发达的印刷业,说明这项技术在唐代的普及程度远超以往估计,沿海的扬州、长安等地可能更早就有印刷活动,银手镯的设计理念也体现了唐代女性的生活智慧,她们懂得将实用性与美观性完美结合,既满足宗教需求,又不影响日常佩戴的美观效果。 这种“隐藏式”的宗教用品在考古发现中极为罕见,大多数唐代佛教文物都是公开展示的,如佛像、经书等,而这种私密性的宗教实践为我们了解唐代民间信仰提供了新视角。 卞家作坊的商业模式也很先进,他们不只是简单印制经书,还能根据客户需求定制特殊规格的产品,这种“私人订制”服务在当时算是创新之举。 这件文物反映了唐代社会的多个特点:商品经济的繁荣、宗教信仰的普及、手工业技术的精湛以及女性在宗教生活中的积极参与。 目前这张珍贵的经咒收藏在国家博物馆,成为镇馆之宝之一,它不仅是印刷史的重要物证,也是研究唐代社会文化的珍贵资料。 近年来随着考古技术的进步,研究人员还对经咒进行了更精细的分析,包括纸张纤维结构、印刷墨料成分等,为复原唐代印刷工艺提供了科学依据。 历史往往比我们想象的更加丰富多彩,一个小小的银手镯,承载着千年前一位女性的信仰与智慧,连接着古今两个时空。