网络语言作为一种在数字环境中形成的表达形式,体现了特定环境下的语言适应机制。其主要特点包括经济性、生动性与灵活性,以及创新性。这些特点通过各种表达方式显现,帮助用户在在线交流中实现高效信息传递和内容共享。以下对这些特点进行梳理和改写,基于对原文内容的逻辑扩展和相关实例的分析,确保内容与原意一致,同时通过重新组织结构和详细阐述来呈现。 在网络交流中,用户往往面临时间和空间的限制,因此语言的使用倾向于简短形式,以最大化信息传输效率。这种经济性体现在采用缩写、数字或字母组合等方式,用少量字符传达复杂含义。例如,“yyds”代表“永远的神”,用于表示对某事物的极度赞赏;“nb”意为“牛逼”,简要表达对能力的认可;“99”则象征“长长久久”,常用于情感场合。这些形式减少了输入量,同时保留了核心语义,提高了对话速度。 这种简洁机制源于语言发展的内在规律,在网络环境下得到强化。传统语言中,经济原则推动词汇精炼,而网络语言将其推向极端。通过数字和字母的替换,如将汉字转化为拼音首字母或数字谐音,用户能在键盘输入中节省努力。例如,在搜索结果中提到的“鸭梨山大”是用谐音表示“压力山大”,这不仅缩短了表达,还利用了语音相似性来保持可懂性。 类似地,拼音缩写如“xswl”(笑死我了)或“zqsg”(真情实感)在日常聊天中常见,它们将长句浓缩为几个字母,符合快速回应的需求。 进一步分析,这种经济性不限于词汇,还延伸到句子结构。网络用户倾向于省略非必需成分,如直接用“+1”表示同意,或“orz”代表跪拜姿势。这些符号化表达减少了冗余,适应了移动设备的使用场景。在更广泛的实例中,表情包作为补充形式,也体现了经济原则:一个图像可取代一段描述,既节省文字,又直观传达情绪。 例如,常见的“狗头”表情包用于自嘲或调侃,相当于一句话的含义,却只需一个图标。 网络语言在追求趣味性和感染力的同时,注重通过生动词汇和灵活结构来增强表现力。这种特点让抽象概念转化为具体形象,便于用户快速理解和联想。例如,“柠檬精”描述嫉妒心强的人,利用“柠檬”的酸味特征,营造出酸溜溜的视觉效果;“干饭人”则指代热爱进食的群体,将日常行为转化为生动状态,突出对食物的重视。 这些表达方式基于认知规律,通过隐喻和比拟使语言更具画面感。用户在阅读时,能迅速在脑海中形成相关场景,这提高了接受度和记忆效率。灵活性体现在词汇的多义性和上下文适应上,例如,“柠檬精”可用于自嘲或调侃,视情况调整语气,而不需额外解释。这种形象化与人类语言处理的视觉化倾向一致,便于跨文化传播。 扩展来看,类似表达在网络中层出不穷。“躺平”描绘一种消极应对压力的姿态,形象地展现身体状态;“内卷”借用卷曲概念,描述过度竞争的循环。 这些词汇通过日常物体或动作的联想,增强了表达的感染力。灵活性还表现在语法变体上,如添加后缀或重复元素来强调情感,但核心仍围绕形象构建。 在实际应用中,生动性提升了交流的趣味性。用户通过这些词汇分享体验时,能引发共鸣,例如在评论区用“干饭人”描述聚餐场景,迅速拉近距离。这种特点与网络的互动性相匹配,鼓励用户参与内容创作。总体上,生动性和灵活性使网络语言超出单纯信息传递,成为一种富有表现力的工具,适应了数字时代的情感表达需求。 网络环境鼓励语言的不断更新,表现为新词汇、语法结构和表达方式的涌现,这些往往超越传统汉语言的框架。例如,“绝绝子”通过重复“绝”字并添加“子”后缀,强化极致情感,这种构造在古典文学中罕见,却在网络中流行,体现了适应性的创新。 创新性源于时代和社会变化的影响,用户根据当前事件或趋势改造语言。如“梗”指代网络上的流行段子,常源于特定事件,并通过反复使用演变为固定表达。 另一个例子是“塌房”,最初描述偶像形象崩塌,利用建筑隐喻创新性地捕捉公众失望情绪。 这些新形式反映了语言的自发演化,网络平台提供了试验空间,用户可自由组合元素。 语法创新包括词类转换或混合使用,如将动词名词化,或融入外来语。例如,“凡尔赛”源于地名,却演变为炫耀的代称,展示了跨文化融合。 这种突破规范的做法,不仅丰富了词汇库,还适应了快速变化的社会议题,如疫情期间的“躺平”或“内卷”,及时捕捉集体心态。 从发展视角看,创新性确保语言的活力。传统语言受规范约束,而网络语言允许试验性使用,促进多样化。用户通过分享这些新表达,推动其标准化,例如“yyds”从 niche 用法扩展到主流。总体而言,创新性是网络语言响应环境需求的关键,体现了语言的动态适应过程。

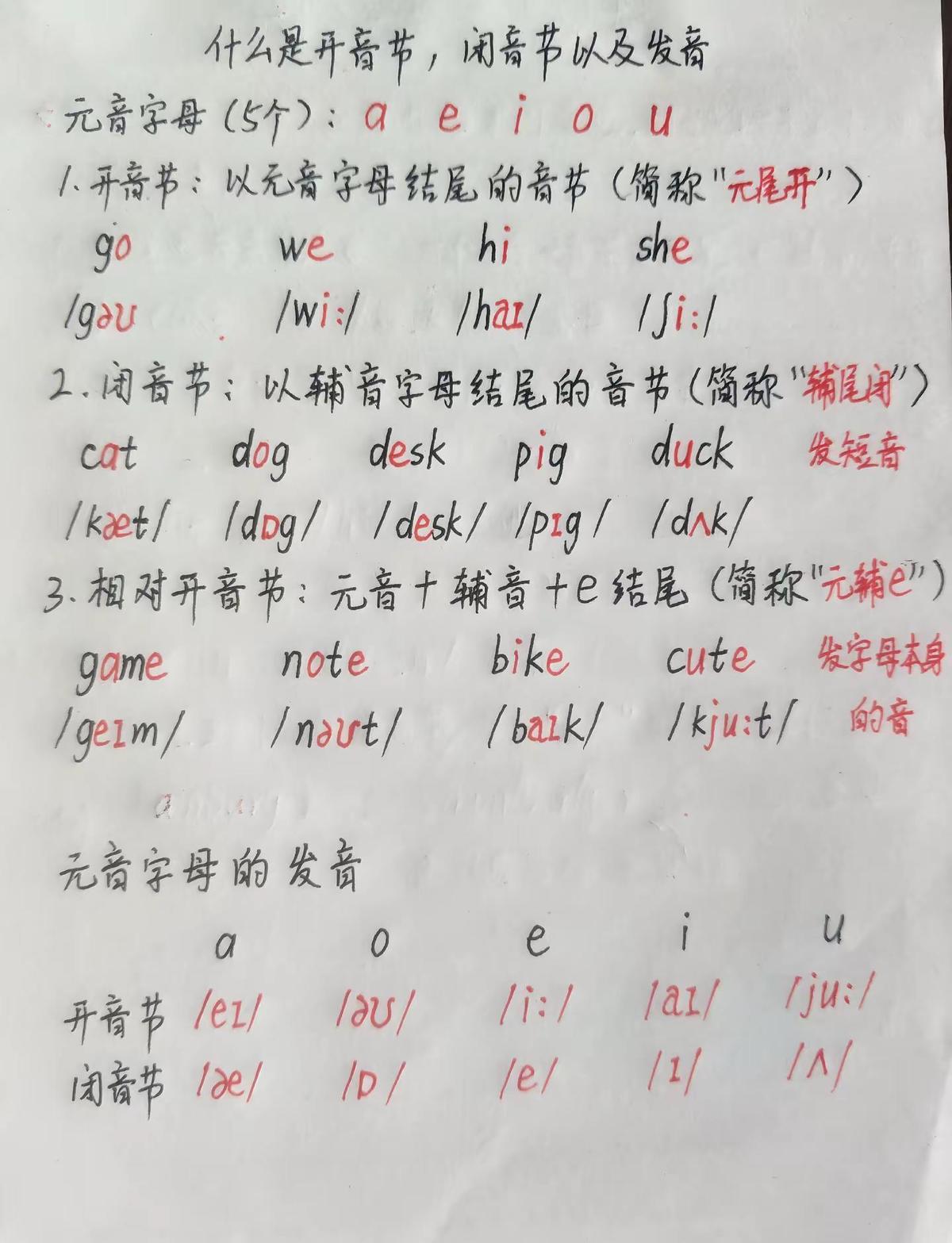

我都能看懂的英语能是什么好英语

【5点赞】