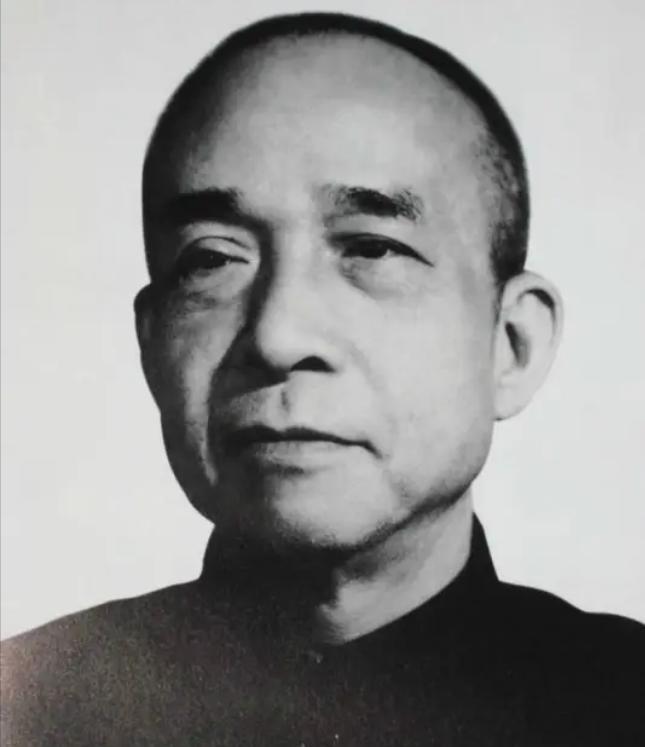

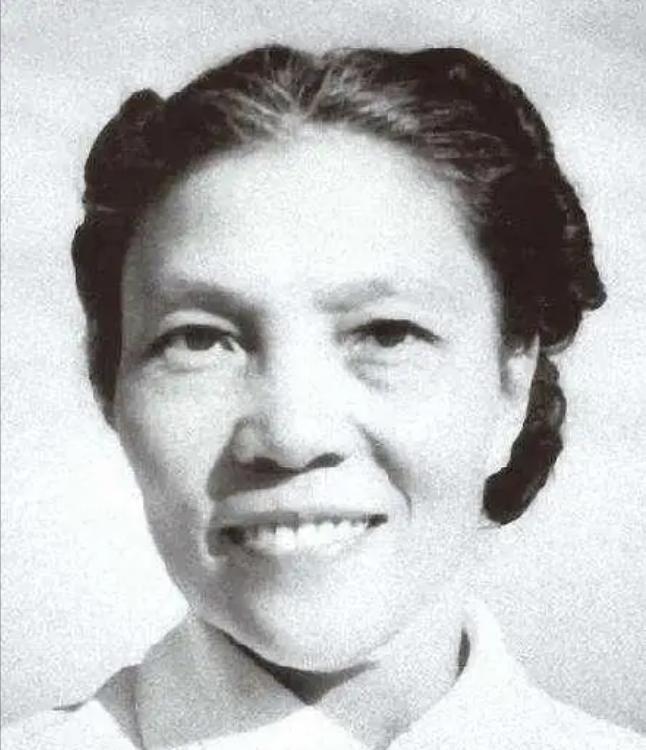

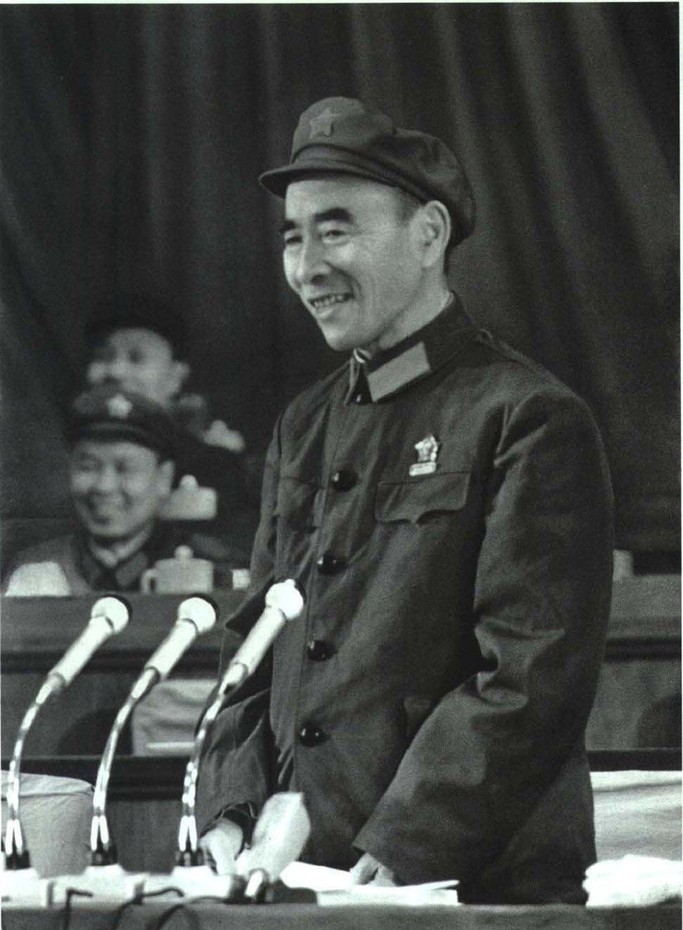

1975年李富春去世那天,追悼会规格很高,全场肃立。可在这么庄重的场合里,大家都发现了一个空位,他唯一的女儿李特特没来。不是因为没收到通知,而是被母亲蔡畅拦了下来,哪怕老战友聂荣臻出面劝说,蔡畅也只回了一句:“决定已定。”一场国家级葬礼,被她硬生生从家事里划清了界限。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1975年1月,李富春同志追悼会在人民大会堂举行。会场庄严肃穆,党和国家领导人悉数到场,唯独少了一个人——李富春的女儿李特特。 这并非偶然缺席,当时的李特特刚从干校返京,想参加父亲的葬礼,但母亲蔡畅拒绝了。理由很简单:怕别人说闲话,影响不好。 李特特是蔡畅唯一的女儿,1923年出生在法国。由于革命工作需要,四个月大就被送回湖南老家,七岁才第一次见到父母。 童年的李特特跟着外婆长大,对父母既陌生又渴望。1938年,15岁的她被送到苏联学习,这一去就是十年。 战争期间,李特特在苏联过着艰苦生活,有时要挖战壕、扛步枪。母亲偶尔来信,从不问她过得怎样,只谈工作和学习。 1947年,蔡畅到苏联开会。儿童院的孩子们都围着她叫“蔡妈妈”,亲生女儿却站在远处。李特特终于忍不住问:“妈妈,你为什么不爱我?” 蔡畅的回答让女儿记了一辈子:“我要爱全中国的孩子。” 新中国成立后,李特特带着苏联丈夫回国。想住在父母家,蔡畅坚持要收生活费。外孙上幼儿园缺钱,老人一分不给。 有一次,警卫员用公车给李特特送被子,蔡畅当场批评,说这是违反纪律。在她看来,革命干部的家属绝不能搞特殊。 李富春去世后,蔡畅把夫妻俩积攒的所有钱都交了党费,没给女儿留一分钱。她的理由是:“我们是人民的公仆,不是给子女留财产的。” 追悼会那天,李特特在人民大会堂外静静等待。她理解母亲的决定,也慢慢明白了父母的良苦用心。 晚年的蔡畅依然坚持原则,临终前,她把所有遗产都捐了出去,遗嘱只写了四个字:“不搞特殊。” 李特特没有怨恨,退休后,她主动申请到贫困地区工作,七十多岁还在山区奔波,帮助修建学校和公路。 有记者问她图什么,这位白发老人说:“父母的职务我继承不了,但他们的精神可以传下去。” 回看那个冬日,人民大会堂外的女儿,最终活成了父母期待的样子。严厉的爱,有时比溺爱更深沉。 这样的家庭教育方式或许不被所有人理解,但它确实塑造了一代人的品格。在那个特殊的年代,革命者用自己的方式诠释着责任与担当。 如果你是李特特,你会原谅母亲的决定吗? (欢迎在评论区留下你的观点!) 信息来源: 《文摘报》:1975年李富春病逝,追悼会上独生女未出现,知情者称蔡畅不同意 澎湃新闻:长沙这么红|李富春:岁寒松与柏 忠贞照千古