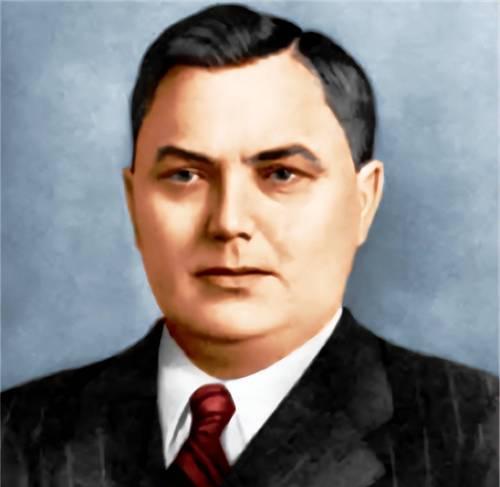

前苏联领导人勃列日涅夫,号称是“苏联的掘墓人“,他统治苏联18年,死都不肯放权退休,最后死在任上。他好大喜功,喜欢给自己颁发各种各样的勋章,总共得了苏联勋章十五枚、奖章十八枚,外国勋章四十二枚、奖章二十九枚。因此,他在中国网络上,被人送外号“苏勋宗”。 一提起勃列日涅夫时代,很多人第一印象就是“岁月静好”。这话不假,当时苏联老百姓的日子确实看着不错。农村给你通上免费的水电,大学生上学国家发助学金,城里工人还能分到免费的筒子楼。听上去,是不是挺像那么回事儿? 但你细看,这“福利”背后,全是些让人掉下巴的反差。当普通老百姓为了几片面包在商店门口排起长龙时,那些高官们正开着从西方进口的奔驰,住着沙皇宫殿一样的豪华别墅。 这股歪风邪气的“带头大哥”,就是勃列日涅夫自己。他有句名言,流传甚广:“谁也不能只靠工资过日子”。 上梁不正下梁歪,他的女婿丘尔巴诺夫,本来就是个小警察,靠着岳父的关系一路火箭式蹿升,最后当上了内务部第一副部长,贪污腐败,无恶不作。勃列日涅夫的家族,据说光是名贵跑车就收藏了上百辆。他甚至在自己的家乡,建了一座摆满奇珍异宝的私人博物馆。 这下老百姓看明白了。原来那个曾经宣称要解放全人类的“无产阶级先锋队”,早就蜕变成了一个只为自己捞好处的特权俱乐部。当领导人自己成了最大的剥削者,你还怎么让人民相信共产主义的理想? 当灵魂没了,这个国家其实就已经死了,剩下的不过是一具还在喘气的躯壳。 要说勃列日涅夫时代苏联的军事力量,那绝对是巅峰。核弹头的数量一度超过了美国,海军的军舰在全球各大洋耀武扬威,硬是逼得美国在冷战中一度从战略进攻转为战略防守。这面子,确实是足。 但这份“强大”,代价是什么?是掏空了整个国家的家底。 一个国家的资源是有限的,钱花在这儿,就没法花在那儿。当时的苏联,高达85%的工业投资都砸向了重工业和军工产业,而跟老百姓生活息息相关的轻工业,只分到了可怜的15%。 这直接导致了一个极其荒诞的现象:苏联能轻而易举地造出毁天灭地的洲际导弹,但国内的工厂却生产不出一根质量合格的火柴。老百姓的工资涨了三倍,听着挺多,可拿着钱去商店,货架上空空如也。大家只能对着空货架苦笑,手里攥着一堆没处花的卢布。 这种发展模式,还严重依赖一根拐杖——石油出口。70年代石油价格暴涨,苏联确实是赚得盆满钵满,但这笔“天降横财”就像一剂吗啡,让勃列日涅夫更加心安理得地回避经济改革。他没有用这笔钱去升级落后的民用工业,反而更大手笔地投入到军备竞赛和全球扩张中。 等到80年代初,国际油价暴跌,苏联的经济瞬间大失血。更要命的是,农业常年歉收,这个曾经的“欧洲粮仓”居然沦落到需要从自己的死对头美国那里进口粮食。很多人不知道,苏联解体前,它的粮食年产量大约是2.1亿吨,比现在俄罗斯的1.3亿吨还要高出一大截。 那为什么还会缺粮呢?说白了,就是体制僵化,从收割、运输到存储,中间的浪费和损耗大得惊人。 勃列日涅夫不是瞎子,他看得到问题。但他选择了最省事、最懒惰的办法:用石油美元掩盖经济上的千疮百孔,用震耳欲聋的军备竞赛来转移国内民众的不满。 为了在全世界面前证明“苏联比美国强”,勃列日涅夫开启了疯狂的全球扩张模式。今天支持一下安哥拉内战,明天把军队开进捷克斯洛伐克,后天又在中苏边境陈兵百万。这些操作,在当时看确实霸气外露,但实际上是把苏联自己推进了四面树敌的泥潭。 尤其是1979年入侵阿富汗,成了压垮骆驼的最后一根稻草。勃列日涅夫本以为能像在捷克一样,速战速决,结果一脚陷进去就是十年。这场战争,不仅耗费了巨额的财力物力,让1.5万名苏联士兵埋骨他乡,还给了美国一个联合全世界反对苏联的绝佳机会,连当时和美国关系正常化不久的中国都站到了苏联的对立面。 说到中国,勃列日涅夫甚至动过对中国进行“外科手术式核打击”的念头,把全世界都惊出一身冷汗。这事儿把当时的美国总统尼克松都给吓着了,他警告说:苏联这是想毁灭世界吗? 这种毫无战略智慧的“无脑硬刚”,让苏联在国际上越来越孤立。它不仅透支了宝贵的国力,还把潜在的朋友全都变成了敌人。当勃列日涅夫还沉浸在与美国争霸的超级大国幻觉中时,西方世界正通过石油战、粮食战、文化渗透等各种手段,一点一点地肢解这个庞大的帝国。 等到1982年勃列日涅夫去世,戈尔巴乔夫几年后接手的,早已是一个外强中干、千疮百孔的烂摊子。很多人把苏联解体的锅全甩给戈尔巴乔夫,这不公平。 说到底,勃列日涅夫的18年,是一场用未来的命运做赌注的豪赌。他用暂时的稳定和表面的强大,换来了长期的停滞和最终的崩溃。他脖子上的那些勋章,每一个都闪闪发光,但没有一个能掩盖他作为“苏联掘墓人”的历史底色。