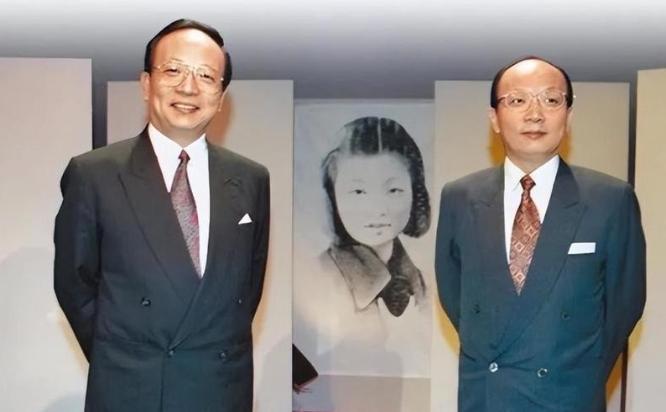

1988年,蒋经国在台北病逝,深夜时分,灵堂里却来了两个神秘的男子,这两个男子故意避开所有值班人员,拉出躺在冰柜里的蒋经国的遗体,两人同时跪在遗体面前,磕头之后,叫了声:父亲! 这声迟来的呼唤,像一枚生锈的钥匙,突然打开了蒋家隐藏半个世纪的秘密。 守在灵堂外的蒋孝勇听见这声呼喊,打火机的火苗在他指间晃了晃,照亮他袖口绣着的家族徽记,这个蒋家第三代嫡系,此刻更像个沉默的见证者。 这两个男子,一个是台湾地区前“外交部部长”蒋孝严,一个是台湾大学教授蒋孝慈。那时他们还顶着“章”姓,在公开场合与蒋家保持着刻意的距离。 直到1996年,蒋孝严才正式完成改姓手续,在户籍登记簿上把“父名”一栏从“章浩若”改成“蒋经国”。而这一切的源头,要追溯到1941年的江西赣州。 那年春天,蒋经国在赣州推行“赣南新政”,章亚若作为文书被调至他身边。这个出身江西名门的女子,父亲曾做过县长,她本人精通书画,在文艺演出中扮演的穆桂英让蒋经国印象深刻。 两人在处理公务时渐生情愫,却碍于蒋经国与蒋方良的婚姻,这段关系始终藏在阴影里。1942年,章亚若在广西桂林生下双胞胎儿子,取名章孝严、章孝慈。 谁也没想到,半年后她会突然病逝,官方记载为“急性痢疾”,但民间一直流传着被毒杀的说法,嫌疑人从戴笠的军统一直指向蒋家内部。 兄弟俩在新竹乡下长大,养母从未隐瞒他们的身世,却反复叮嘱“不可对外人言”。 1950年代,蒋经国的亲信王升常以“送年货”的名义探望,每次带来的猪肉和鱼干,是兄弟俩童年里与“父亲”最直接的联系。 蒋孝严后来回忆,王升总会摸着他们的头说“要好好读书”,眼神里的复杂情绪,多年后他才读懂,那是知情者的愧疚与无奈。 1964年,蒋孝严考入台湾政治大学外交系,第一次在公共场合见到蒋经国。那是一场校庆活动,蒋经国作为“行政院长”出席,蒋孝严作为学生代表献花。 握手时,他刻意抬头看了眼对方的眉眼,发现自己眼角的痣与父亲如出一辙。 蒋经国的目光在他脸上停留了两秒,指尖微微收紧,却只说了句“好好努力”。这场不足十秒的接触,蒋孝严记了一辈子。 与此同时,蒋孝慈在台湾大学攻读法律,研究室的书架上始终放着一本《蒋经国传》,书页里夹着从旧报纸上剪下来的章亚若照片。 有次导师问他“为何对蒋氏家族如此关注”,他合上书本说“学术研究需要”,却没说自己夜夜对着照片,想象母亲当年的模样。 1970年代,兄弟俩都已步入社会,蒋孝严在“外交部”崭露头角,蒋孝慈成为知名法学教授,却默契地避开所有可能与蒋家产生交集的场合。 直到1987年,蒋经国因肝硬化多次住院,蒋孝严才通过医生朋友送去一剂中药,附言“民间验方,愿尽微薄之力”,几天后收到的回复只有“致谢”二字。 蒋经国的病逝充满疑点。1988年1月13日,他因大出血去世,官方解释为糖尿病并发症,但有医护人员私下透露,当天的急救记录被莫名修改过。 更让人起疑的是,他临终前一周刚修改遗嘱,强调“国家统一”的目标,而继任者李登辉随后迅速推动“去中国化”,仿佛早已做好准备。 这些疑点,让蒋孝严兄弟更迫切地想在父亲遗体前完成那场迟来的认亲。 灵堂那夜,蒋孝勇支开所有值班人员,将冰柜的温度调高两度,好让兄长们能多跪一会儿。蒋孝严后来在回忆录里写:“冰雾落在睫毛上,像母亲当年没来得及为我们擦的泪。” 兄弟俩磕了三个头,喊出“父亲”时,冰柜压缩机的嗡鸣突然停了,整个灵堂静得能听见彼此的心跳。 他们不知道,蒋经国的抽屉里藏着一沓信,是章亚若当年写的,最后一封停留在1942年7月:“孩子们长牙了,像你。” 1992年,蒋孝慈率学术团访问大陆,特意去了赣州蒋经国旧居。在当年章亚若办公的房间里,他发现窗台上的盆栽与母亲照片里的一模一样,突然蹲在地上哭了。 2004年,蒋孝严第一次踏上奉化溪口,在蒋氏宗祠里,他把写着“孝严、孝慈”的木牌悄悄放在祖先牌位旁。风吹过祠堂,仿佛那声迟到的“父亲”,终于传到了该去的地方。 信息来源:搜狐新闻--蒋孝严细述认祖归宗 尴尬出生注定隐姓埋名60年