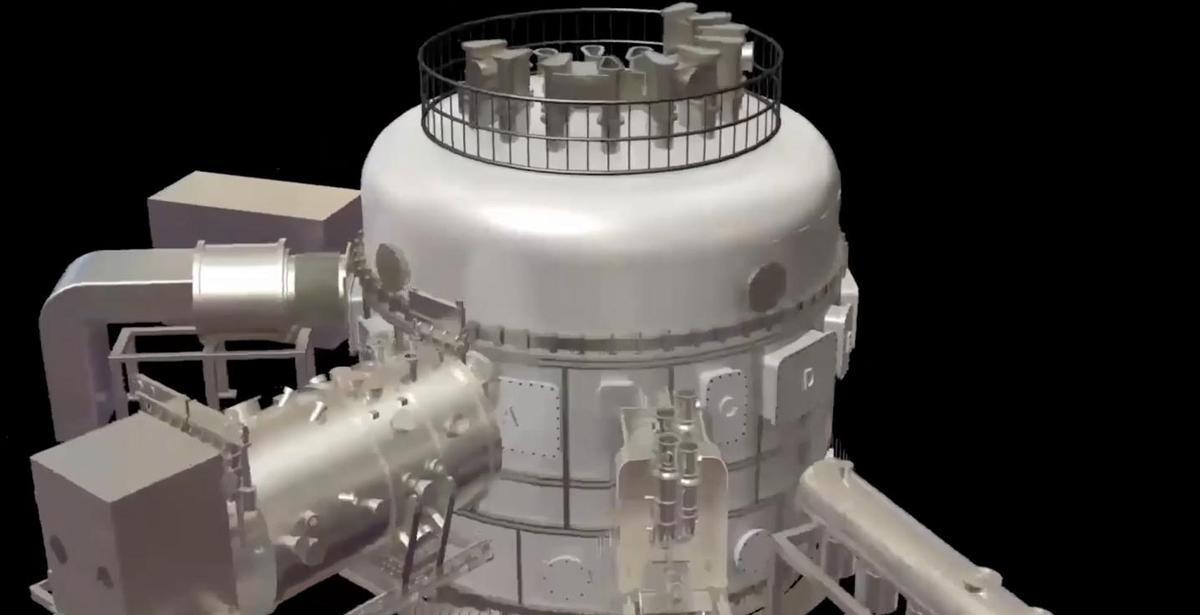

八十年代,中国从日本进口了一批轴承钢,经检测硫超标,要求退货,日本毫不犹豫退货,换了一批硫符合当时中国要求的轴承钢,后来中国才慢慢发现,唯独轴承钢里含有一定比例的硫对钢有好处,后来中国的钢厂冶炼轴承钢时,对硫的含量也做了上调。 八十年代,咱们国家刚打开国门,百废待兴,很多好东西自己造不出来,得从国外买,比如高端轴承钢。当时,我们从日本进口了一批,拿回来一检测,不对劲儿,硫含量超标了。 那时候的我们,对标准那可是相当看重。超标了?那不行,必须退货!于是,我们很严肃地跟日方交涉。日本人那边二话没说,特爽快,立马就给我们办了退货,然后换了一批硫含量完全符合我们当时国家标准的轴承钢过来。 这事儿在当时看来,是我们维护了国家标准,捍卫了产品质量,挺长脸的。可后来,我们自己的研究越来越深,冶金水平越来越高,才慢慢回过味儿来:原来我们退掉的那批“不合格”产品,可能才是真正的好东西。 因为在钢材里,硫这个元素,它不完全是个“坏蛋”。当它以硫化锰的形式存在时,能大大改善钢材的切削加工性能。说白了,就是让钢材在做成零件的时候,更好车、更好铣,刀具不容易磨损,加工出来的表面也更光滑。我们当年奉为圭臬的那个低硫标准,其实是把“双刃剑”里有利的那一面也给扔掉了。日本人当时退货退得那么干脆,心里估计跟明镜儿似的,但他们什么也没说。 从那一刻起,我们才真正开始思考,我们到底需要什么样的钢材,而不是别人告诉我们什么样的钢材是好的。后来,我们自己的钢厂在冶炼轴承钢时,也根据实际需要,把硫的含量标准给做了适当上调。 一晃四十年过去了,当年那个因为一点硫含量就得跟人较真的学生,如今怎么样了? 这么跟你说吧,局面已经完全反过来了。 就在去年,北京一个实验室官宣,咱们把5N级别的超纯铁给干到了工业化量产的水平。什么叫5N?就是纯度99.999%。这技术,过去一直是日本企业的独门绝技,一吨卖咱们30万,爱买不买。 这玩意儿有啥用?用处大了去了。从手机芯片到核电站,再到咱们自己的大飞机,很多“卡脖子”的地方,根子就在这基础材料上。 就拿日本的三菱化学来说,前几年敢随随便便就给咱们国内的半导体厂断供超纯铁,直接让别人的生产线停了三个月。现在呢?风水轮流转了。咱们国产的超纯铁一出来,光刻机里一个叫“磁轭组件”的关键零件,良品率一下子就拉高了18个百分点。中芯国际的7nm工艺,那个磁屏蔽层总算能用上自家产的了。 更硬核的是在能源领域。咱们西南物理研究院,搞那个“人造太阳”,用国产超纯铁做了个叫“偏滤器”的核心部件。这玩意儿是干啥的?简单说,就是承受上亿度高温和超强中子辐射的“第一道防线”。结果你猜怎么着?性能测试下来,耐中子辐照的性能,比国际热核聚变实验堆项目给的标准还高出整整两倍。 这还不是个例。你再去看看青岛特钢的生产线,那才叫一个“解气”。他们搞了一套“真空感应熔炼+电子束精炼”的组合拳,能把钢水里的氧含量,压到百万分之零点八以下。 现在,我们不仅氧含量追上来了,青岛特钢还能把硫含量精准控制在0.2ppm的水平。 四十年前,我们是“谈硫色变”,一超标就退货。四十年后,我们是“玩转硫元素”,想让它有多少,它就得有多少,精准到小数点后好几位。这种精准控制的能力,带来的直接好处就是,咱们高铁齿轮箱的核心部件,能实现200万公里免维护。这在以前,是想都不敢想的。 这种进步,带来的连锁反应是惊人的。 军事领域,“辽宁舰”的电磁弹射系统,以前故障率是千分之三,现在换上用国产超纯铁做的软磁合金,直接降到了万分之二。还有江南造船厂新下水的那艘改进型055B大驱,动力舱的隔磁材料全换成国产的,磁场干扰强度降了七个数量级,这意味着什么?军舰的反潜声呐探测距离,直接翻了一倍。 这消息一出,听说东京大学材料系的教授们连夜开会,他们之前论文里写的所谓“纯度极限”,被咱们的量产线给轻松碾了过去。三井物产的股价,三天就掉了12%。当初他们卖给我们的超纯铁里掺了0.3%的锰,还嘴硬说符合标准,现在青岛特钢的质检报告一出来,对方集体失声。 从四十年前因为搞不懂“硫”的作用而退货,到今天我们能把各种微量元素拿捏得死死的,这中间的路,走得真不容易。这已经不是一个简单的“买”和“卖”的故事了。它背后,是从基础理论到工艺设备,再到产业链应用的一整套体系的崛起。 所以,从一块小小的轴承钢开始到今天,它不再是“我们行了,别人不行了”的简单爽文。它是一个更复杂,也更真实的故事。 真正的强大,不是把别人不好的东西拒之门外,而是有能力把别人认为不好的东西,变成我们手里好用的牌。