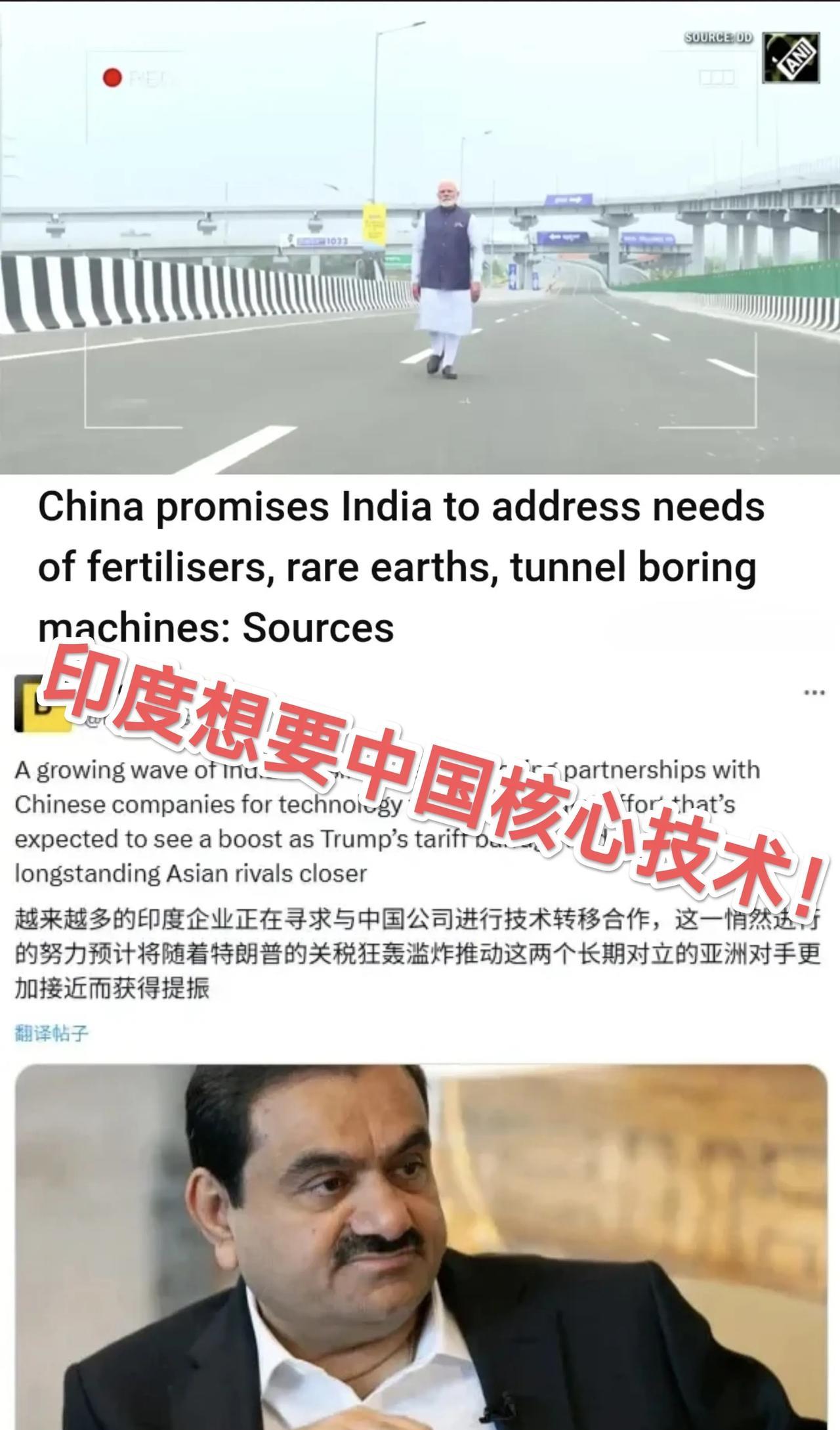

在印度赚钱,不要记吃不记打。据路透社报道,印度的一些大型财团,正在与我们国内的一些民营企业寻求合作,主要是希望能够引进我们的制造业技术,通过第三国绕过国家的相关限制,来进行技术转移,以获取印度的市场。 这看似是商业合作,背后却是一场高风险的地缘战略博弈。 最近这阵风,吹得有点意思,印度那边几位顶尖商界大佬,动作频频,却都低调得不像话。 阿达尼亲赴中国,瞄上了全球电池龙头宁德时代和电动车巨擘比亚迪;信实工业的安巴尼,一边在欧美市场高调收购,一边悄咪咪地琢磨着入股中国的电池科技公司;JSW集团则已经和奇瑞汽车握了手,为其新能源汽车项目输送技术和零部件。 这些合作,据说很多都想借着新加坡、越南等第三国的跳板来运作,合同里塞点技术转让的条款,免得被各自家里的监管盯得太紧。 表面上看,这是印度企业对我们新能源技术的“刚需”,他们自己在锂离子电池这类关键技术上,规模化生产老是卡壳,供应链还时不时断档,而中国在这方面已经是轻车熟路,成本控制和技术成熟度全球领先。 法国巴黎银行的那位分析师说的实在,印度车企被供应链折腾怕了,现在搞电动汽车,确保核心零部件稳定供应,就成了头等大事。 但往深里想,事情没那么简单,印度这些大财团,以往对和中国合作可不是这个态度。 2020年边境冲突那会儿,印度政府没少给中企使绊子,比亚迪10亿美元的投资计划打了水漂,长城汽车也灰溜溜退出印度市场,怎么如今风向就变了? 一是特朗普回来的阴影罩下来了,他对印度挥起的关税大棒,可没打算留情面,这种外部压力,让印度觉得有必要缓和一下对华关系,在经济上找点出路。 二是印度自己心里也急。,眼看着全球新能源浪潮奔涌,自己却因为技术和制造能力跟不上,可能错过这班车,中国的技术和产业链,无疑是条“捷径”。 然而,和印度打交道,历史的教训告诉我们,光看到“市场潜力”和“合作诚意”是远远不够的,必须清醒认识到其中的风险。 印度市场固然有庞大的人口市场的诱惑,但其政策风向说变就变,监管环境复杂,对外资,特别是对中国资本,长期抱有警惕甚至排斥的心态。 印度贸易部长甚至在今年4月还公开扬言,不会扩大比亚迪汽车的市场准入,这种背景下,印度企业希望通过技术合作提升自身能力,而中国企业则试图以技术为筹码,撬开印度市场的大门。 对于中国企业而言,“技术”是我们最硬的筹码,也是最大的风险点,如何在合作中保护好自身的核心知识产权,避免陷入“教会徒弟,饿死师傅”的困境,是必须时刻绷紧的一根弦。 印度因为技术原因高度依赖中国,但这种依赖是阶段性的,一旦技术转移完成或本土化能力形成,其政策和市场环境是否会再次转向,谁也说不准。 更大的博弈层面,这反映了中国产业升级带来的外溢效应和地缘影响力的悄然变化,我们的新能源技术,已经成为吸引甚至撬动区域合作的重要力量,连印度这样的“长期竞争对手”也不得不私下寻求接触。 中国通过“一带一路”倡议等机制与全球南方国家加强联络,这种经济与技术的黏性,正在慢慢改变周边的战略生态。 但是,我们绝对不能因为印度资本此刻的“热情”而放松警惕,历史的“打”吃得够多了。 印度对华政策的反复性和其国内复杂的政治经济生态,决定了与它的合作必须步步为营,法律条款要抠得细之又细,风险防控要做到前之又前。 要明确一点:合作可以谈,市场也可以探索,但核心技术的底牌不能轻易交出,更要警惕各种绕过监管的“擦边球”行为,那可能埋下更大的法律和政治隐患。 说到底,和印度打交道,商业逻辑必须让位于战略逻辑,赚钱固然重要,但国家的核心竞争力和企业的长远安全更重要。 我们不能因为眼前的市场画饼,就忘了过去吃的亏,中国企业需要的是“带刺”的合作,既能展现开放共赢的姿态,又有足够的能力和手段保护自己,防止被“过河拆桥”。