《黄帝内经》这句“人之所有者,血与气耳”,确实道破了中医对生命本质的认知——气血就像身体的“阴阳双基”,气主“动”,管推动、温煦;血主“静”,管濡养、载神,两者相济,生命才鲜活。咱们往细了说,就更能懂这“气血为本”的道理了。

先看“气”:不只是“能量”,更是“生命的调度者”

你说“气盛则精力足、手脚暖”,其实是气的“温煦功能”在起效——就像身体里的“小火炉”,气足了,火炉旺,四肢末端(离心脏远,最易受寒)就暖,连说话都有底气(声音洪亮是宗气足的表现,宗气聚在胸口,管呼吸和声音)。

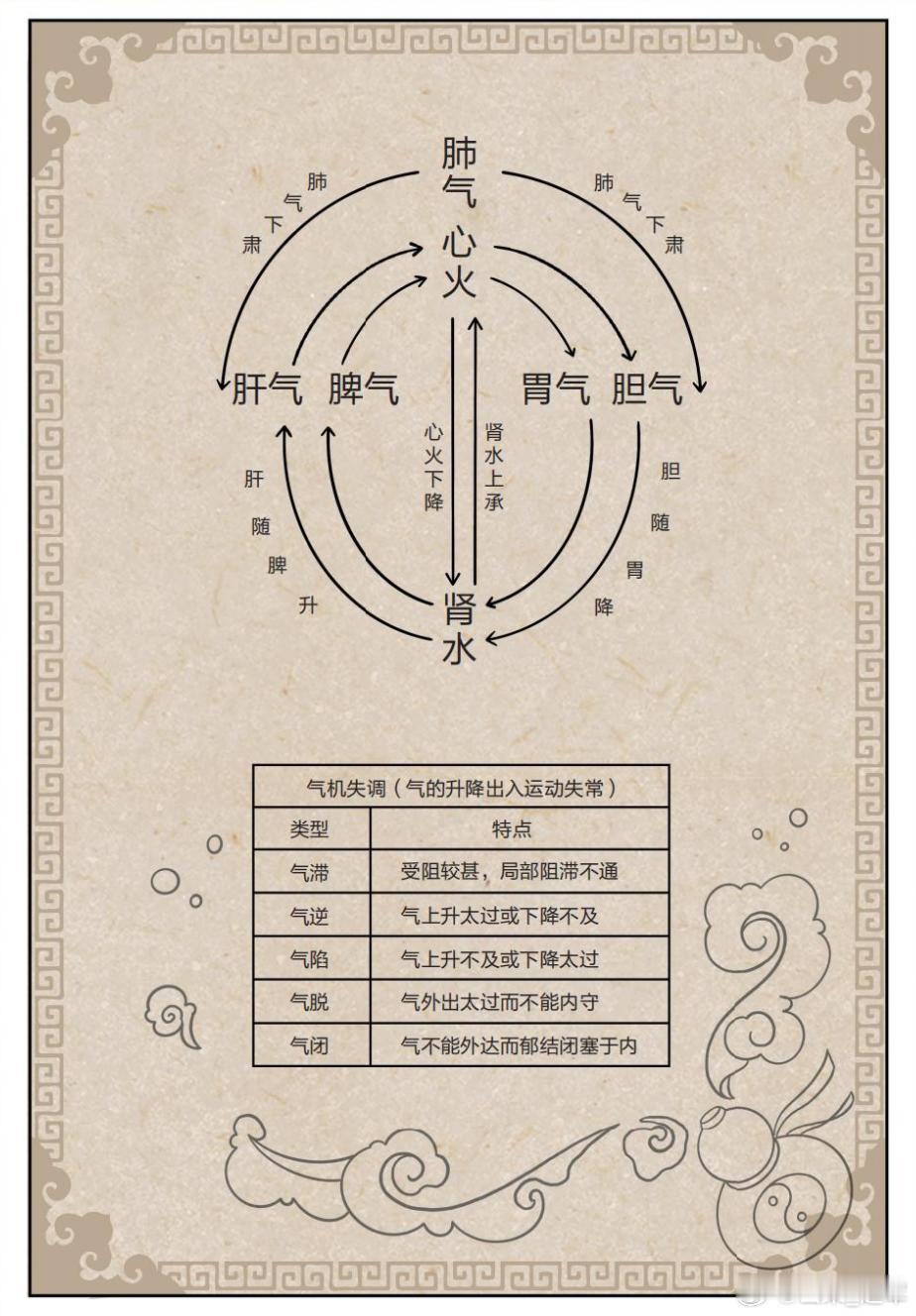

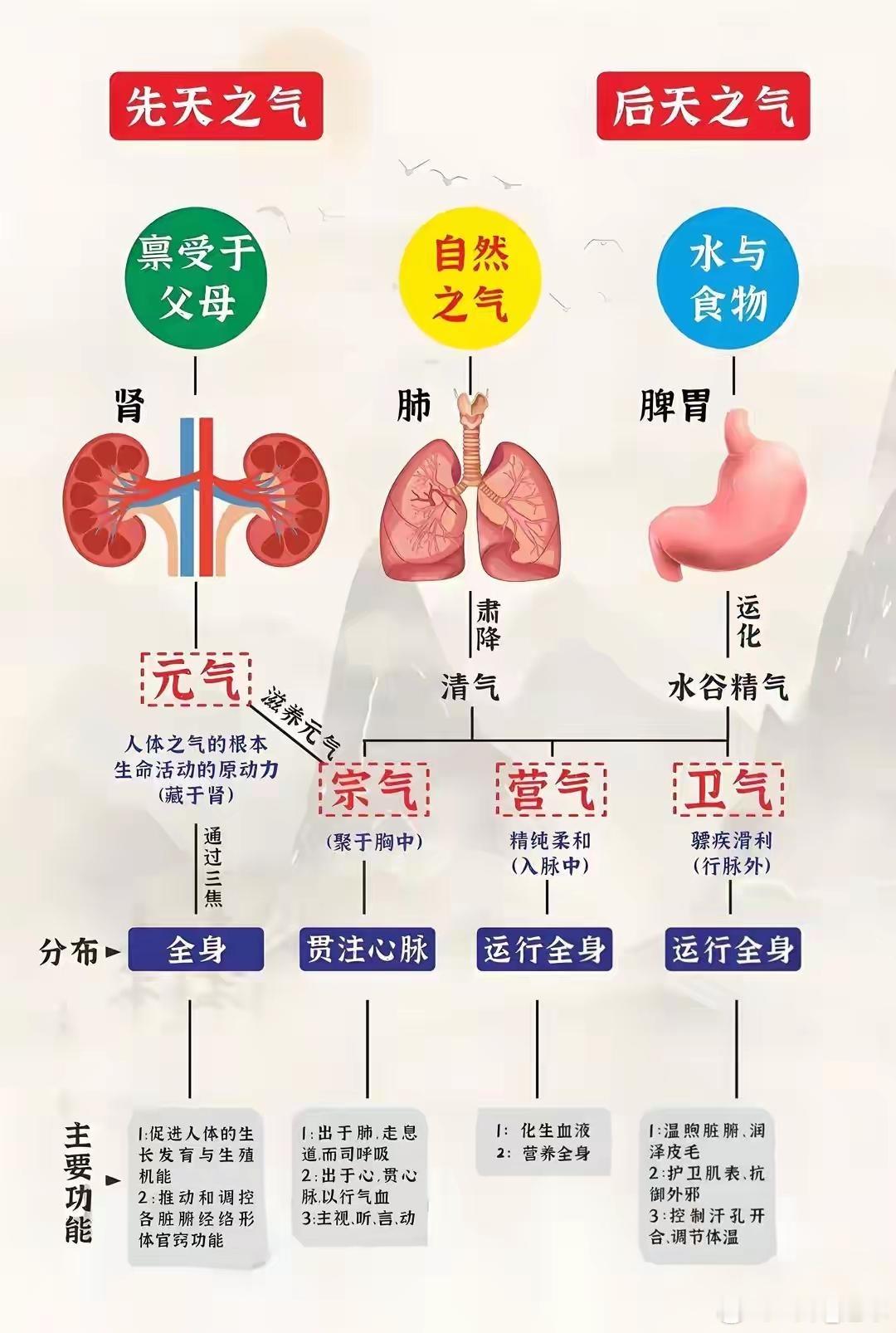

但气的本事远不止这些。中医里气分“四类”,各有分工:

- 元气:是“先天本钱”,从父母那来,藏在肾里,管生长发育——小孩元气足,就长得快;老人元气渐衰,就易乏力。

- 宗气:是“后天动力”,由呼吸的清气和吃进去的水谷精微合成,聚在“胸中气海”,管心跳、呼吸——比如跑步时喘不上气、心跳弱,可能就是宗气不足。

- 营气:是“营养快递员”,跟着血液在血管里走,把精微物质送到全身脏腑——营气足,脏腑得养,人就少生病。

- 卫气:是“身体警卫员”,走在血管外,管防御外邪(比如风寒),还能调节体温——卫气弱的人,换季就容易感冒,夏天也总比别人怕热或怕冷(温煦失调)。

所以“气不足”也不只是“累”:可能是“动一动就喘”(宗气不足),可能是“吃得多但消化差”(脾气不足,脾主运化,气弱了“动力”不够),甚至是“总爱出汗,稍微动就汗湿衣服”(卫气不固,没守住毛孔)——气的核心是“‘推动’和‘守护’”,缺了哪样,身体都“转不动”。

再看“血”:不只是“红色液体”,更是“身体的‘营养液’+‘安神剂’”

你说“血足则面色红润、睡眠沉”,这是血的“濡养功能”——血里有精微物质,能“润”遍全身:润皮肤,就面色亮(不是惨白或萎黄);润头皮,头发就黑亮(“发为血之余”);润四肢,手脚就灵活(血不养筋,就易抽筋)。

更关键的是“血载神”——中医说“心主血,血舍神”,血里不仅有营养,还“装着神志”。血足了,大脑得养,思维才清晰(就像庄稼得水就精神);血不足,大脑“缺养”,就容易失眠(“血不养心则不寐”)、健忘、白天昏沉。比如女性经期后血少,常觉得“脑子转不动”,就是这个理。

血的“底子”也靠“源头”:血不是凭空来的,得靠脾胃“造血”(脾胃把食物化成“精微”,再变成血,所以“脾胃是气血生化之源”),还得靠肝“藏血”(晚上睡觉,血回肝里“休养”,所以“人卧则血归于肝”,熬夜就是逼着肝“加班”,耗血)。所以“血不足”多是“源头没供上”或“耗得太多”:比如长期节食(脾胃没原料)、思虑过度(“思伤脾”,还“耗心血”)、女性月经量多(慢性失血),都会让血“不够用”,除了面色差、失眠,还可能手脚发麻(血不养肢)、眼睛干涩(“肝开窍于目”,肝血不足则目失养)。

最要紧的是“气血不分家”:气离不了血,血离不了气

中医说“气为血之帅,血为气之母”,这才是气血养护的关键——两者是“共生体”:

- 气“带”着血走:气能行血,就像“导航”,气顺畅,血在血管里走得稳;要是气堵了(比如生闷气导致“气滞”),血就容易“卡壳”,形成血瘀(比如女性经期痛经、有血块,多是“气滞血瘀”)。

- 气“帮”着造血:血的原料是脾胃的精微,得靠“脾气”推动才能化成血——脾气弱的人,就算吃再多补血的,也难化成血(所谓“补血先补气”,就是这个理)。

- 血“托”着气走:气轻,得靠血“托住”才能留在身体里——要是大出血(比如产后、外伤),血少了,气没地方“附”,就会跟着跑(“气随血脱”),人会突然头晕、心慌、甚至昏迷。

反过来,血足了也能“养气”:血里有营养,气“吃”到了才有力气干活——比如长期血虚的人,慢慢会觉得“气短、没劲儿”,就是血不足导致气也弱了(“血亏气亦虚”)。

日常怎么护气血?抓“补源头、少消耗、调平衡”三个关键

既然气血是“根本”,养护不用复杂,跟着身体的“规律”来就行:

- 补“气血的源头”:

气的源头在“脾胃”——多吃“能帮脾胃干活”的,比如小米(养脾)、山药(补脾气)、生姜(温脾阳,怕冷的人适合),少吃生冷(冰饮、凉菜最伤脾阳,气的“动力”会变弱)。

血的源头也在“脾胃”+“肝”——吃“能生血、不耗血”的:红枣(补气血但不腻)、黑芝麻(养肝血,还能乌发)、瘦肉/菠菜(补铁,血的原料);晚上11点前睡(肝要在子时“藏血”,熬夜直接耗肝血)。

- 少“耗气血的行为”:

耗气的:过度劳累(包括体力和脑力,“久劳伤气”)、总生闷气(气滞则气耗)、频繁节食(脾胃没东西运化,反而耗气);

耗血的:长期熬夜(肝血不藏)、月经量多不调理(慢性失血)、思虑太多(“思则气结”,还耗心血,比如盯着手机想事到半夜,最耗血)。

- 动“调气血的巧劲”:

不用剧烈运动,“慢动”最养气血——八段锦里的“两手托天理三焦”(拉伸三焦,调畅气机)、“左右开弓似射雕”(练宗气,强呼吸),每天10分钟,气顺了血就活;散步时“踮脚走”(刺激足底穴位,引血下行,还不耗气),比快跑更养气血。

说到底,《黄帝内经》提“血与气”,是想告诉咱们:身体的“舒服”,本质是气血“够”且“顺”——气足了,没那么多“乏”;血足了,没那么多“燥”(口干、失眠);气血和了,人自然“精力旺、脸色亮”。日常不用刻意“大补”,少耗、多养、顺其性,气血自会慢慢“充起来”呀。