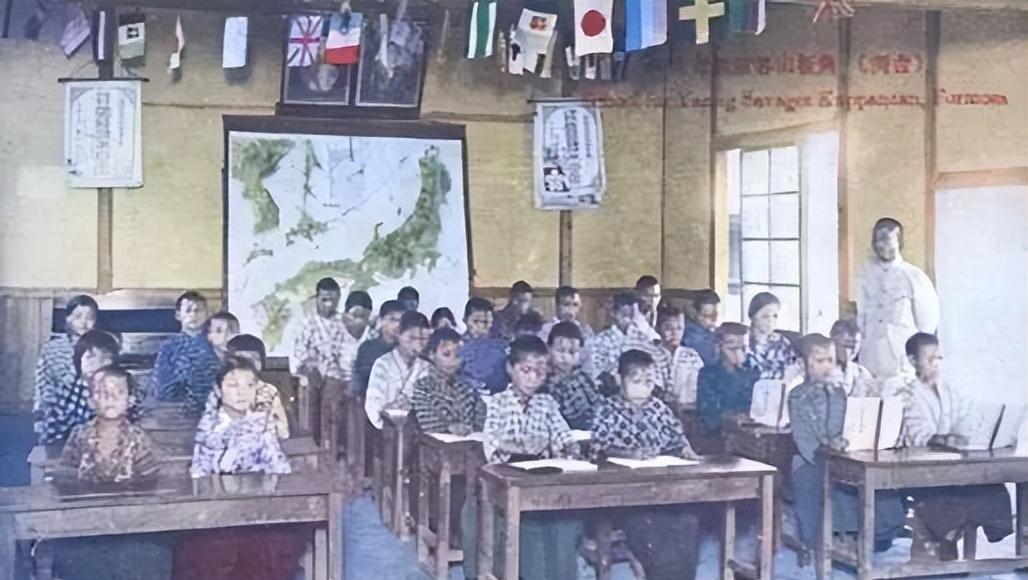

[月亮]日本前驻华大使垂秀夫警告:“中国现在太强大,日本打三拳,中国能还三十拳!”日本从上到下,从官方到民间,对侵华战争并不是认罪,而是反思自己为什么战败了,好为将来再次侵华吸取经验。日本对侵华战争的态度,从来不是真认错,而是盯着战败教训,琢磨怎么下次赢。 信源:北京日报——外交部回应垂秀夫言论:有违职业道德和操守 众所周知,“卧薪尝胆”讲述的是为洗刷国耻而忍辱负重,最终图谋复兴的故事。它象征着一种深刻的自我鞭策与坚韧不拔。但当日本前驻华大使垂秀夫借用这个典故,声称要等待中国衰落再“决胜负”时,其内涵已发生根本性的扭曲。这种言论听起来充满阴谋感,不再是反思自身过错,而是将“忍辱”变为了“记仇”。 真正的“尝胆”,品尝的应是自身错误酿成的苦果。但在日本战后的主流历史观中,这杯“苦酒”的味道被完全改变了。它不再是发动侵略战争的道德罪恶感,而是战败所带来的“国力不济”和资源短缺的屈辱。 日本的历史教科书在处理二战史时,系统地回避了日本作为侵略者的核心罪责,转而引导学生去分析自身失败的原因。在课本中,广岛与长崎的原子弹悲剧被用多个页码浓墨重彩地描绘,详尽记述其惨状,将日本塑造成一个彻底的受害者。社会上的焦点也因此长期集中于这两次核爆事件。 与此形成鲜明对照的是,那场造成三十万中国人遇难的南京大屠杀,被轻描淡写为“南京事件”,篇幅只有短短几行,关键的遇难者数字则被刻意抹去。更为甚者,驻扎在哈尔滨的731部队,其利用活人进行细菌实验和武器测试的滔天罪行,从教材中被完全抹除,仿佛从未发生过。 通过这种精心筛选的集体记忆,一代代日本人被灌输了一种观念,即战争的失败并非源于侵略行为本身的不义,而是错在国力不足与外部的强大压力。因此,当垂秀夫承认中国的崛起让日本感到“焦虑、抓狂”时,这种情绪的根源并非对历史罪行的愧疚,而是面对一个新的强大外部力量时,那种熟悉的“战败者屈辱感”的重现。 勾践的“卧薪”,是一种主动求变、旨在脱胎换骨的战略蛰伏。相比之下,日本部分精英所展现的“耐心”,更像是一种以系统性遗忘为前提的顽固姿态。它并非为了革新,而是为了在固有的历史观下,等待外部时局的变化,这种姿态,与其说是坚忍,不如说是一种被形容为“卡住的旧弹簧”般的陈旧与停滞。 早在1965年,历史学家家永三郎编写的教科书,就因记载了南京大屠杀与731部队的暴行细节,而被文部省以“证据不足”为由强行审查删改。到了1982年,文部省更是将教科书中的“侵略中国”公然改为“进入大陆”,并为其辩护称这是为了追求所谓的“中立表述”。2001年的“新历史教科书”,则进一步淡化暴行,仅以“死伤众多”一笔带过。 当“苦难”的定义被偷换,“忍耐”的实质被扭曲后,其最终指向的“复仇”目标,自然也发生了致命的错位。垂秀夫那句“中国强大起来,必须找它算账”的直白言论,精准暴露了这种执念的核心。它所针对的,并非历史上的受害国,而是那个在他们看来导致自己“失败”的外部力量。 这种心态的背后,是日本社会一种流传甚广的认知,即二战中日本并非输给了中国,而是败给了国力更为强大的美国和苏联。2023年8月24日开始的福岛核污水排海事件,就是一个典型例证。日本政府坚称稀释后安全,完全无视邻国的担忧和对全球渔业的毁灭性影响。这种极端的自私做法,被视为其一贯思维的延续。 在当今世界,中国的发展早已超越了单一维度,正以经济、科技、文化等更多样的方式,从一个“崛起者”转变为具有影响力的“引领者”。中华民族的特质中,包含了“忍、韧、智”的深厚底蕴。 真正的强大,源于脚踏实地的积累和高瞻远瞩的战略,而非徒劳的阴谋算计。等待也并非软弱,而是为了更好的沉淀与积累。所以归根结底,真正的“卧薪尝胆”,其力量源于直面历史的勇气和自我革新的决心。一个民族的复兴,在于其真诚和解的品格。 将历史的教训误读为复仇的脚本,不仅是对过去的背叛,更是对未来的豪赌。一个无法诚实面对历史,只在扭曲的镜像中策划虚幻复仇的国度,最终等来的,或许并非复兴的良机,而是被时代抛弃的命运。