从“鲁迅抽烟”被举报说起:别再用“现代尺子”乱量百年前的人和事 最近,鲁迅抽烟的网红打卡墙画被人举报,理由是“可能误导青少年吸烟”;再往前,还总有人拿“鲁迅有一妻一妾”说事儿,把他的感情生活扭曲成“封建式风流”。这些说法看似各说各的,实则是同一个套路——抽离历史背景,用今天的标准苛责百年前的人,既没读懂作为历史人物的鲁迅,也没看懂那个时代的复杂。 先说说那张引发争议的抽烟墙画。画里的鲁迅,指尖夹着烟,眉头微蹙,眼神里带着对时代的忧虑。了解历史的人都知道,鲁迅抽烟,是和他的写作、他的思考绑在一起的。他一生写了上千万字,大多是深夜伏案完成,烟成了他对抗疲惫、梳理思绪的“陪伴”。 更关键的是,鲁迅所处的20世纪初,吸烟尚未被明确界定为“健康危害”,社会对吸烟的认知和今天完全不同。用现在“反对青少年吸烟”的标准,去否定一张记录历史的画作,本质是切断了画作背后的时代语境——这张画的价值,从不是“展示吸烟”,而是定格了一位思想家在黑暗中求索的瞬间。 可就是这样的历史细节,总能被人拿来大做文章。有人盯着画作里的烟,就说“鲁迅死于抽烟,学医救不了自己”;有人翻出鲁迅的感情关联,就给安上“一妻一妾”的标签。这些说法,看似在“揭露真相”,实则是用碎片化的信息,掩盖了历史的全貌。 就像鲁迅和朱安、许广平的关系,被曲解的程度比抽烟画作更甚。1906年那场包办婚礼,是母亲用“病重”骗鲁迅回国完成的。新娘朱安没读过书,和接受过新思想的鲁迅毫无共鸣。 鲁迅婚后第二天就返回日本,此后几十年,两人只算“名义上的家人”——他给朱安寄生活费,让她安稳生活,却从没有过夫妻之情。鲁迅自己说得很明白:“朱安是我母亲的太太,不是我的太太。”把朱安说成鲁迅的“原配妻子”,是无视她作为封建婚姻牺牲品的悲剧,也抹掉了鲁迅对包办婚姻的反抗。 而许广平与鲁迅的相伴,更不是“纳妾”那么简单。1925年,许广平作为学生向鲁迅请教,两人因反封建的共同理想走到一起。 1927年在上海同居后,许广平不是依附鲁迅的“妾室”——她帮鲁迅整理文稿、校对书籍,还主编刊物,用文字为女性解放发声。他们没办结婚手续,却在生活里平等相待:鲁迅会和她商量文章思路,会一起照顾儿子周海婴,许广平也始终保持着自己的独立思想。在那个封建伦理尚未完全瓦解的年代,这种“基于爱情的伴侣关系”,本身就是对旧制度的挑战。 说到底,不管是举报抽烟画作,还是曲解感情生活,都是“用现代尺子量历史”的误区。有人觉得“抽烟画作会误导青少年”,却忘了历史教育的核心是“还原语境”——告诉孩子“鲁迅时代对吸烟的认知和今天不同”,比简单举报更有意义;有人拿“一妻一妾”指责鲁迅,却无视百年前女性没有独立谋生能力、离婚等于绝境的现实,也看不到许广平作为新女性的自主选择。 鲁迅不是完美的圣人,他有烟瘾,也在封建婚姻的困境里有过无奈,但他始终在朝着进步的方向走:他用文字批判包办婚姻,用行动践行“爱情至上”的新观念,用一生对抗着那个时代的愚昧与黑暗。那些盯着细枝末节抹黑他的人,恰恰忽略了他最珍贵的地方——在黑暗里始终坚守光明的勇气,在局限里始终追求进步的担当。 看待历史人物,从来不能脱离他们所处的时代。一张抽烟画作,记录的是思想家的挣扎与坚守;一段感情故事,折射的是封建向现代转型的阵痛。只有放下“现代滤镜”,读懂背后的时代语境,才能真正看懂鲁迅,看懂那个年代里,无数人对抗旧制度、追求新生活的努力。 大家对此怎么看?欢迎评论区畅所欲言哈。期待您的精彩分享。[微笑]

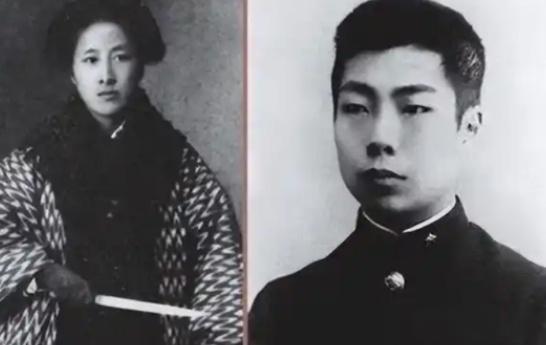

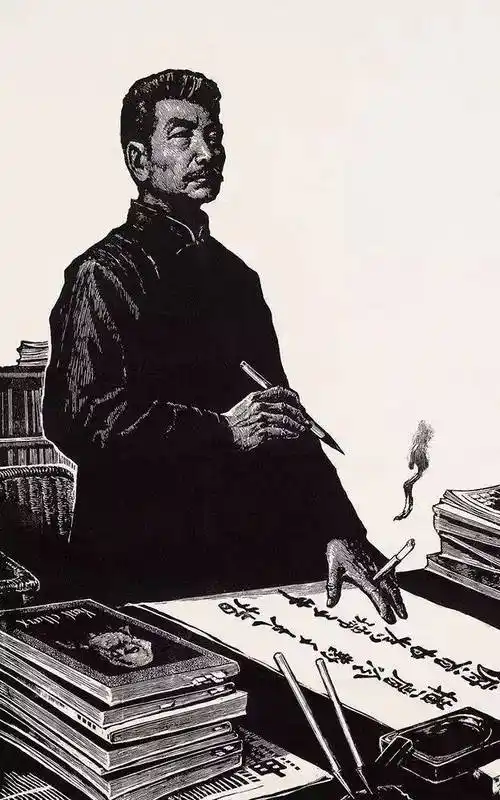

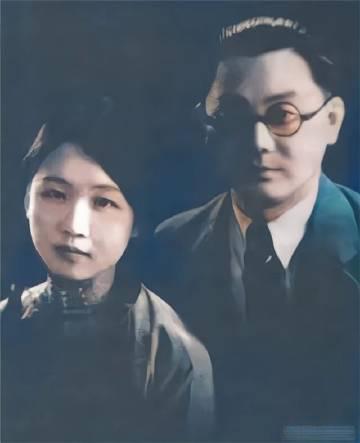

![[点赞]这是天安门原来的样子,事实证明,梁思成和林徽因是有远见的人,可惜,在郭](http://image.uczzd.cn/13238487042392019175.jpg?id=0)