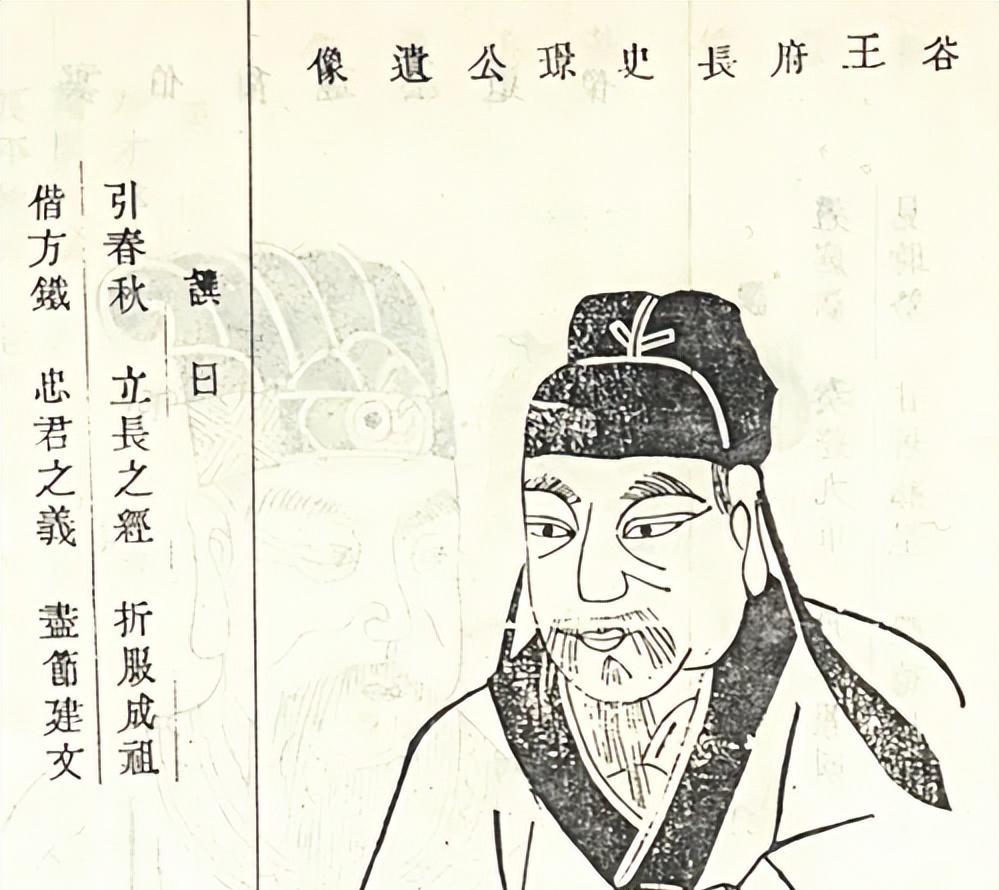

大明战神蓝玉,究竟是死得其所,还是兔死狗烹,鸟尽弓藏! 一、从放牛娃到"沙漠之狐":他的崛起速度有多惊人? 你以为明朝开国名将都是朱元璋的老乡?蓝玉的出身比徐达、汤和还低。元末淮西闹饥荒,15岁的蓝玉跟着父亲逃荒,靠给地主家放牛混口饭吃。《明史·蓝玉传》记载,他21岁那年,在常遇春帐下当亲兵,一次冲锋时冲在最前面,连砍三个元军脑袋。常遇春拍着他肩膀喊:"这小子将来能接我班!" 他的爆发有多猛?32岁统兵15万远征北元,35岁就位列"开国公",这升迁速度相当于现在的"90后总裁"。最绝的是捕鱼儿海之战——1388年,蓝玉带着明军在大漠里玩"隐身术":士兵每人带7天干粮,却暗中把战马集中宰杀,故意让炊烟熏得天空发黄。等北元军队以为明军缺粮撤退,生火做饭时,蓝玉突然带骑兵冲进帐篷,连元主次子地保奴的媳妇都没放过。这一仗俘虏元军8万多人,连元顺帝的传国玉玺都抢了回来,朱元璋高兴得直拍大腿:"蓝玉就是我的霍去病!" 二、他踩了皇权的三条"高压线":朱元璋为何必须杀他? 蓝玉的死,不是因为"功高震主"这么简单。他干了三件让朱元璋拍桌子的事,件件戳中皇权的命门。 第一件事:抢了皇帝的"战利品" 《逆臣录》里写得明白:蓝玉把俘获的元妃纳为己有。这姑娘是元顺帝的宠妃,被抓时哭着求"让我死",蓝玉却笑着说"跟着本公,保你有享不尽的荣华"。结果元妃当天夜里就投了护城河。更离谱的是,他私吞了元廷的鎏金佛像、翡翠屏风,这些东西本该是朱元璋用来装点皇宫的"政治符号"。 第二件事:养了支"私人军队" 他在北平待了七年,悄悄养了5000多义子。《明实录》记载,这些义子平时穿青布短打,腰间却别着明军制式腰刀;蓝玉的家丁出门,连马鞍都要绣"蓝"字。最要命的是,他把12万边军调去给自己种地——这些兵本来是防备北元的,结果成了他的"庄稼汉"。 第三件事:说了不该说的话 蓝玉有个女婿叫吴高,是广安侯。一次喝酒,蓝玉拍着桌子喊:"皇孙才十七岁,懂个屁?等老朱死了,这天下还得靠我们这些老臣!"这话传到朱元璋耳朵里,老皇帝当场把茶盏摔在地上:"好个蓝玉!眼里还有没有我朱家?"这场景像极了刘邦听到韩信说"陛下不过能将十万兵"时的反应——功臣的"倚老卖老",在皇帝眼里就是"谋逆前兆"。 三、历史的吊诡之处:他的死,到底是"该"还是"冤"? 关于蓝玉之死,网上吵成两派:有人说他活该,有人说他冤。 支持"该杀"的网友说:"《明史》里蓝玉的罪状写得清清楚楚,强抢民女、私藏兵器、意图谋反,换谁当皇帝都得杀他。"还有人翻出《逆臣录》,里面记着蓝玉的部下供词:"公爷(蓝玉)说,等太子没了,就让他的义子们去南京清君侧。" 觉得"冤"的网友也有道理:"蓝玉打北元时,朱元璋夸他是'万里长城';太子朱标活着时,蓝玉是太子党的核心。太子一死,朱元璋立马翻脸,这不就是'飞鸟尽,良弓藏'吗?"更扎心的是,《明史》记载蓝玉被处决时,他的长子蓝忠才16岁,次子蓝端刚会走路——满门抄斩的惨状,确实让人唏嘘。 四、我们能从蓝玉身上学到什么? 蓝玉的故事,不是简单的"忠臣被害"戏码,而是一面照见人性的镜子。 对人性来说:权力越大,越要守住"边界感"。蓝玉在北平盖的宅子比皇宫还气派,出门仪仗比皇帝还威风,这种"越界"的行为,本质上是对规则的破坏。 站在南京明故宫的断壁残垣前,我总忍不住想:如果蓝玉能收敛一点,不抢元妃、不养私兵、不议论储君,他会不会成为第二个徐达,善终在南京? 但历史没有如果。蓝玉的悲剧,本质上是"个人野心"与"皇权专制"的碰撞——他以为自己是"开国功臣"就能为所欲为,却忘了在皇权眼里,再锋利的刀,也只有"听话"才有存在的价值。 #大明# #蓝玉# #朱元璋#