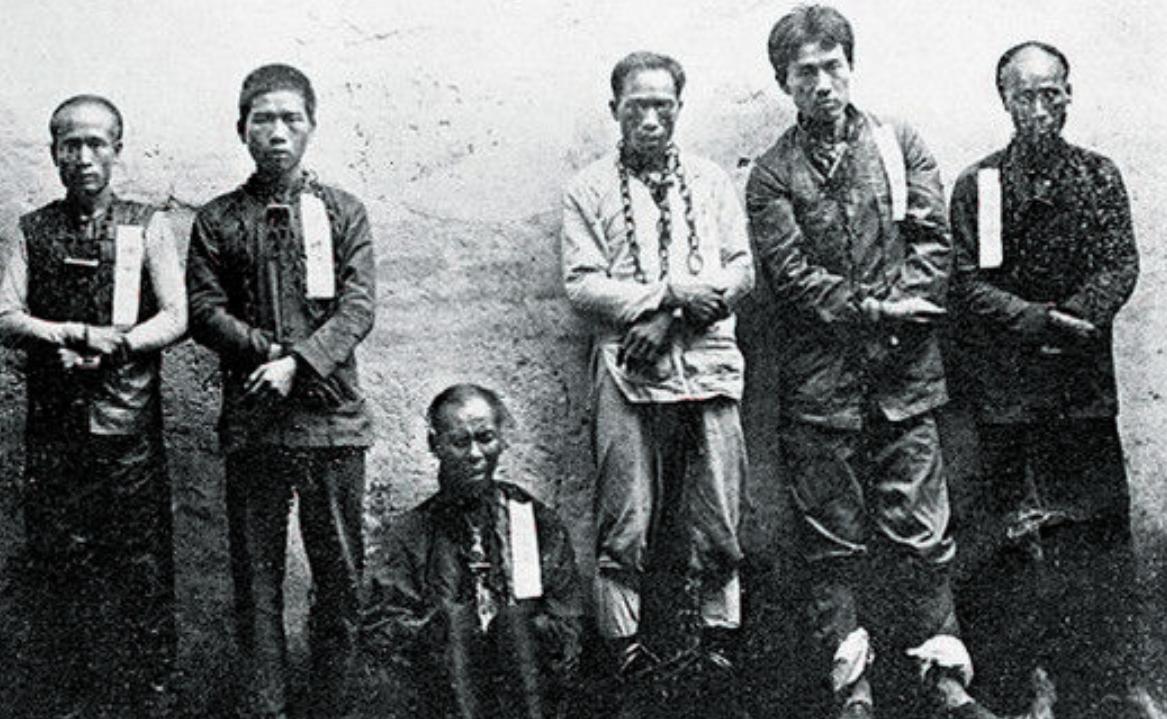

[太阳]这是1911年黄花岗起义失败后,林觉民等志士不幸被捕,身上带着沉重镣铐,在刑场的照片。 (参考资料:黑龙江日报——“铁血丈夫”林觉民) 我们总爱问,投身一件伟大的事,是不是就得把个人感情给掐断? 林觉民用他短暂的一生给出了答案,他不是在“好丈夫”和“革命者”之间搞二选一,恰恰相反,他用后者的决绝,成全了前者最深沉的意义。 他的人生,就是一首把对一个人的爱,熔铸进对一个国家的爱里的悲歌,那封著名的《与妻书》,绝不仅仅是写给妻子陈意映的悄悄话,它其实是一份宣告,一份写给所有国人的内心独白。 他和妻子是父亲安排的婚事,却意外地情投意合,他本想就这么当一个温情的丈夫,守着自己的小家,但那个时代不允许,他在信里挣扎:“我这么幸运能拥有你,又为什么这么不幸,偏偏生在今天的中国?” 这不是抱怨,这是他把个人的幸福放在了国家动荡的坐标上,一下子就看清了,小家的悲剧和国家的悲剧,根子是同一个。 他希望自己的牺牲能像一滴滚烫的血,溅醒身边的人,他把对妻子的爱,放大成了“帮天下人都能爱他们所爱”的宏愿。 所以,这封诀别信,不是抛弃,而是一种给予,当他写下这些文字时,妻子正怀着八个月的身孕,这份牵挂有多重,那份为下一代创造新世界的责任感就有多重。 他的选择,不是头脑一热,这个生于1887年的福建青年,骨子里早就刻下了叛逆。 年少时,自由平等的思潮就在他心里扎了根,1900年,他走进科举考场,提笔只写了七个字——“少年不望万户侯”,然后掉头就走,把功名利禄甩在身后。 1907年,婚后两年,他远赴日本留学,在那里,他找到了组织,加入了同盟会,和黄兴这样的人成了同志。革命,从一个模糊的念头,变成了他毕生的事业。 1911年,他秘密潜回福州,在家里和同志们推演计划,甚至亲手制造炸药,再想办法运去香港,从书生到战士,这条路他走得冷静又坚定。 意外总会发生,组织里出了叛徒,两广总督张鸣歧提前有了防备,起义被迫仓促发动,即便如此,在起义前的动员会上,他依然能发表一番慷慨激昂的演说,这背后,是早已淬炼成钢的信念在支撑。 4月27日,枪声在广州总督署响起,可惜总督早已闻风溜走,他们在撤退的巷战里和巡防营遭遇,最终力竭被捕,几天后,这个年仅二十四岁的青年被押赴刑场。据说他当时泰然自若,毫无惧色。 孙中山听闻噩耗,痛心疾首,叹息这些牺牲的同志是“吾党精华”,他和另外七十一位烈士,最终被合葬在广州黄花岗。 时光一晃,百年过去了,在福州,林觉民的故居里,立着一尊他的半身塑像,周围翠竹掩映,像是在守护着什么,塑像下,总有人放上鲜花。 塑像凝视的远方,早已换了人间,他离开时的那个晚清通商口岸,如今已是多重国家政策汇聚的活力之城,有来访者说,看到今日中国的强大,足以告慰烈士的英灵,这或许是最好的回答。 他的故事,成了一种正能量,应该讲给一代代人听,说到底,林觉民证明了一件事:最深沉的爱,不是拥有,而是成全。 他的“铁血”和“温情”从不是对立的,正是因为心里有最柔软的牵挂,才生出了最坚硬的铠甲,他用生命,给“爱”这个字,写下了最广阔的定义。