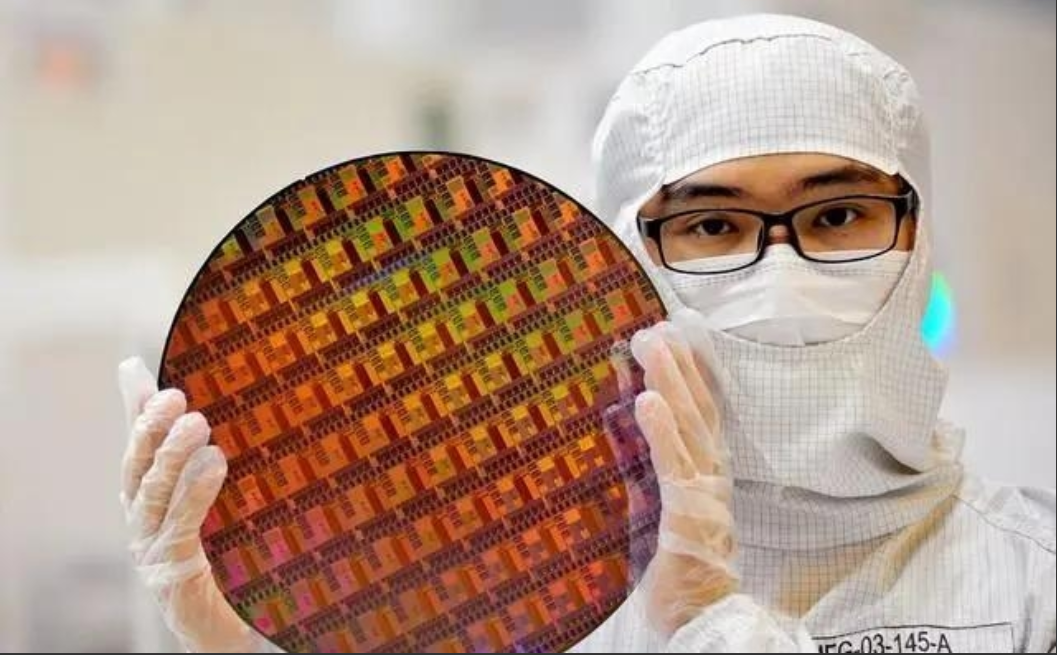

比芯片断供更揪心?中国物理博士尹志尧戳破真相:“美国芯片专家几乎全是华人”;63 岁邱震海教授也直言:“中国是从 14 亿人里挑人才,美国却是在 70 多亿人中选……” 表面看是个感慨,背后却藏着全球科技竞争的核心问题——不是你手里有多少高端设备,而是你有没有持续产出这些设备的人,科技这场牌局,从来都不是谁家机器更响,而是谁家脑子更多。 尹志尧的经历并不陌生,他曾在英特尔、泛林这些芯片设备巨头打拼多年,是电容耦合等离子体刻蚀技术的奠基人之一,2016年回国创办中微半导体,硬是把中国的刻蚀设备做到了国际主流水平。 他不是孤例,像胡正明发明FinFET、黄仁勋把英伟达带到AI巅峰,背后都是华人的影子,这些人几乎撑起了美国半导体的上游研发命脉,可问题是,他们为什么不留在中国?答案并不复杂:资源、氛围、体制和自由度,在当年,中国远远拿不出能让他们安心搞科研的土壤。 直到这几年,美国限制中国芯片发展、封锁高端技术,不小心逼出了一股“科技归国潮”,数据说话,从2020年起,回国的留学生人数首次超过出国人群,之后一年比一年多,这不是偶然。 当美国收紧签证、审查背景、限制实验室准入的时候,很多华人科学家被边缘化,有的干脆打包回国,有的选择两边奔波,也有人在美国待不下去转投中国项目,从科技人才的走向变化,能看出国际秩序的某种反转,谁掌握了人才流动的主动权,谁就有了未来产业的底牌。你觉得这个判断靠不靠谱? 讲到底,这场关于芯片、关于封锁的较量,表面看像是材料设备的比拼,其实是对科技生态的深水测试,过去很长一段时间,中国习惯在自己这口井里挑人,一年几百万毕业生,顶尖的不到千分之一。 美国可不是,它把全世界当作自己的人才库,你是印度的、华裔的、东欧的,只要你牛,就能用,这种“全球捞人”的策略让它在科技创新上常年吃红利,而现在,中国也开始明白,科研不是靠苦熬和本土自给,而是靠吸引真正愿意扎根的那拨人,不光要让海归回,还要让他们留下来,干得开心,干得出成果。 这事没那么容易,很多回国的人会发现,一到单位就被行政事务绊住手脚,写项目书、拉资源、填报表、应付检查,科研时间没了大半,资源倾斜也存在问题,一些拿了几百万支持的项目,到头来出不了几篇实用论文,或者成果跟不上投入。 不是没人愿意回来,而是回来的人能不能真正把握科研节奏,是个大问题,不过,这两年有变化,像施一公在西湖大学打造准国际标准的自由科研环境,像张寿武从哥大回来带学生啃数学难题,再像常林博士回国钻光刻设备,这些动向说明,中国正在一点点补齐制度和环境这块短板。 真要打赢这场硬仗,靠的不是一两个“回流”的励志故事,而是一整个系统的认知升级,想从“被断供”到“自主可控”,要学的绝不是造出一块芯片这么简单,而是搭建一套能产出芯片思想、芯片人才、芯片标准的完整生态,这场仗,不只是硬碰硬的技术硬战,更是软实力的博弈,一旦认清这一点,就知道芯片断供只是表象,人才失控才是真正的命门。 中国不能一直在自己的池子里挑人,而要敢于把世界当作棋盘,去吸人、用人、留人,哪怕这个人是来自曾经技术封锁你的国家,只要他愿意为这片土地创造价值,就该给机会,这不只是技术路线图上的事,更是国家认知结构上的一次重构。 真正的底气,从来不是能不能造出一块芯片,而是有没有让世界顶尖大脑愿意来跟你一起造芯片的能力,你觉得,如果中国未来能真正做到“全球选才”,会不会让美国的科技霸主地位出现松动?欢迎说说你的看法。 参考资料:台海网