✍︎

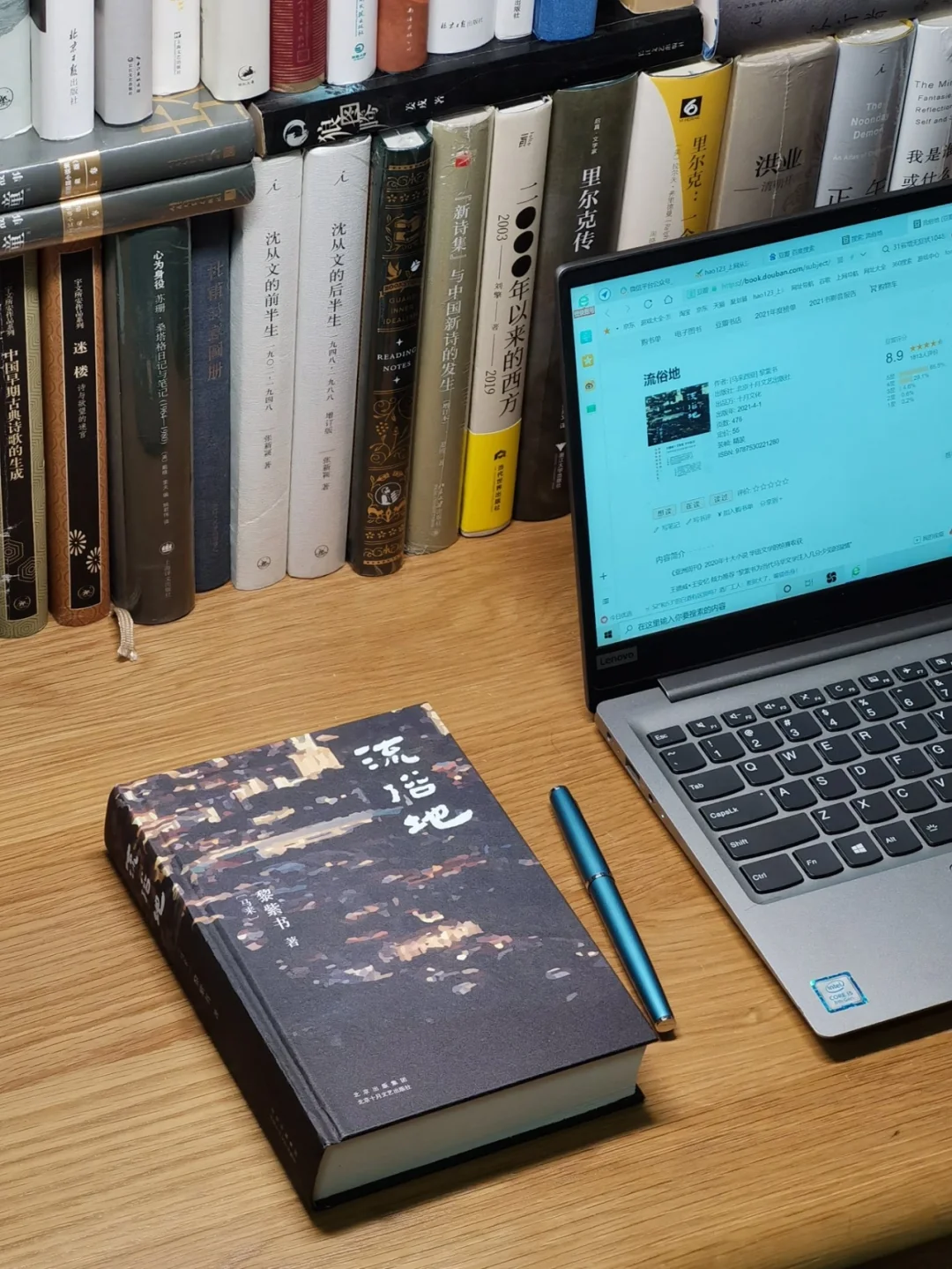

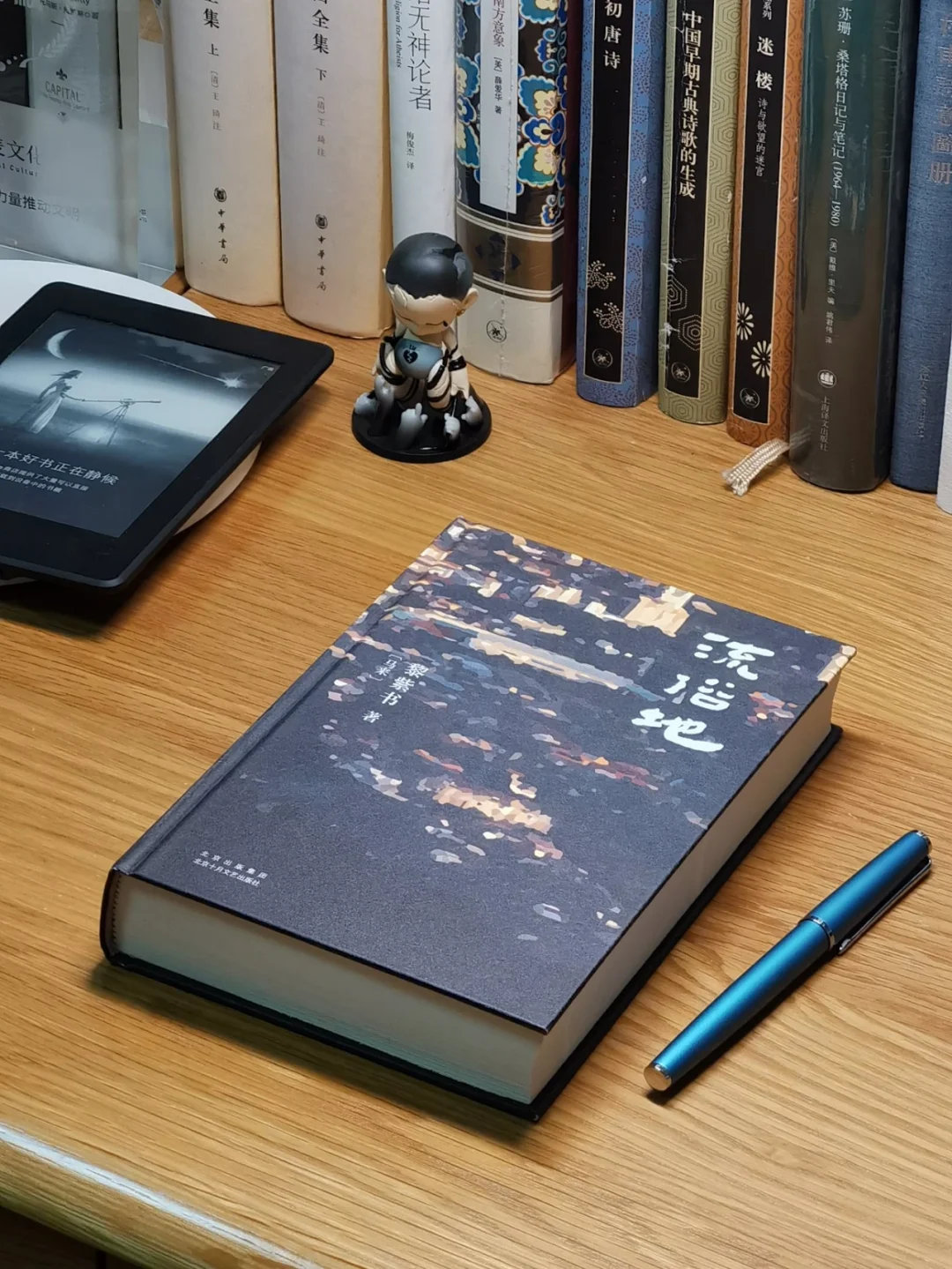

《流俗地》是去年最好的华语小说。

一些我信任的朋友,都在推荐。有一些,看起来也像“人情推荐”。所以刚出版时,我一直压着没看。

有一次,南都读书请黎紫书线上分享,我听了几段,大有好感。读者问她写作是否受到王安忆影响。黎紫书直言王安忆的语言“太碎了些”。

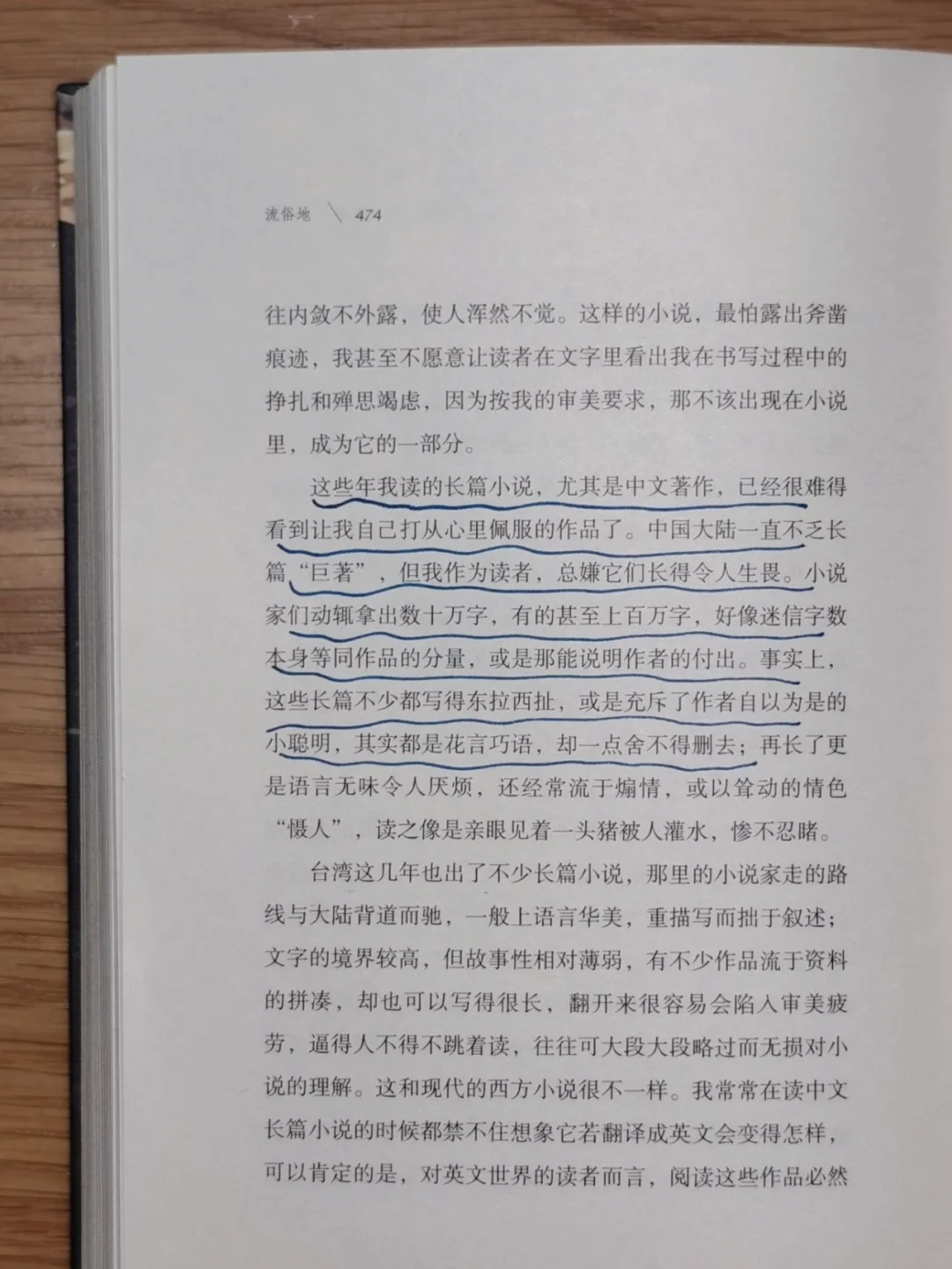

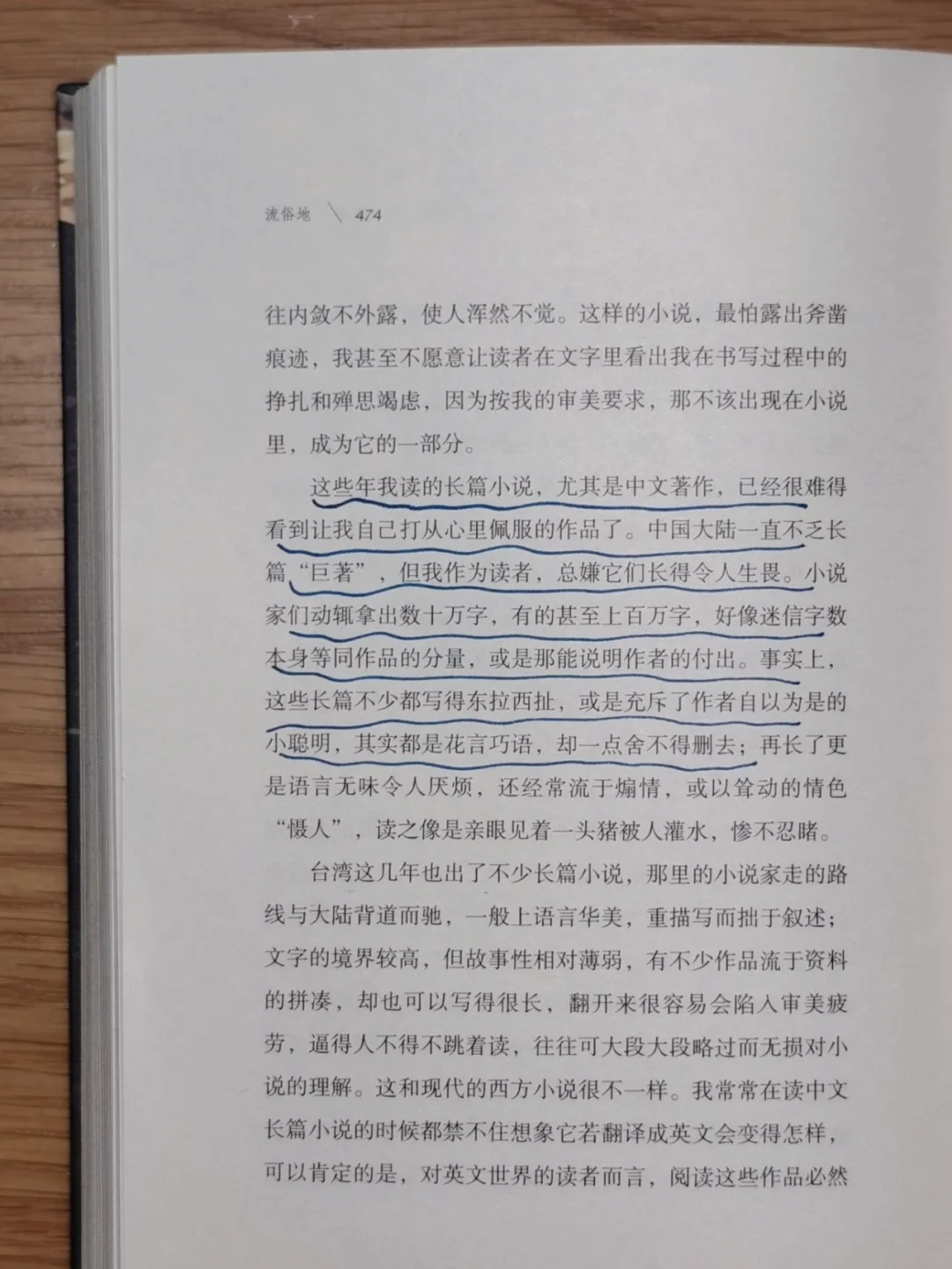

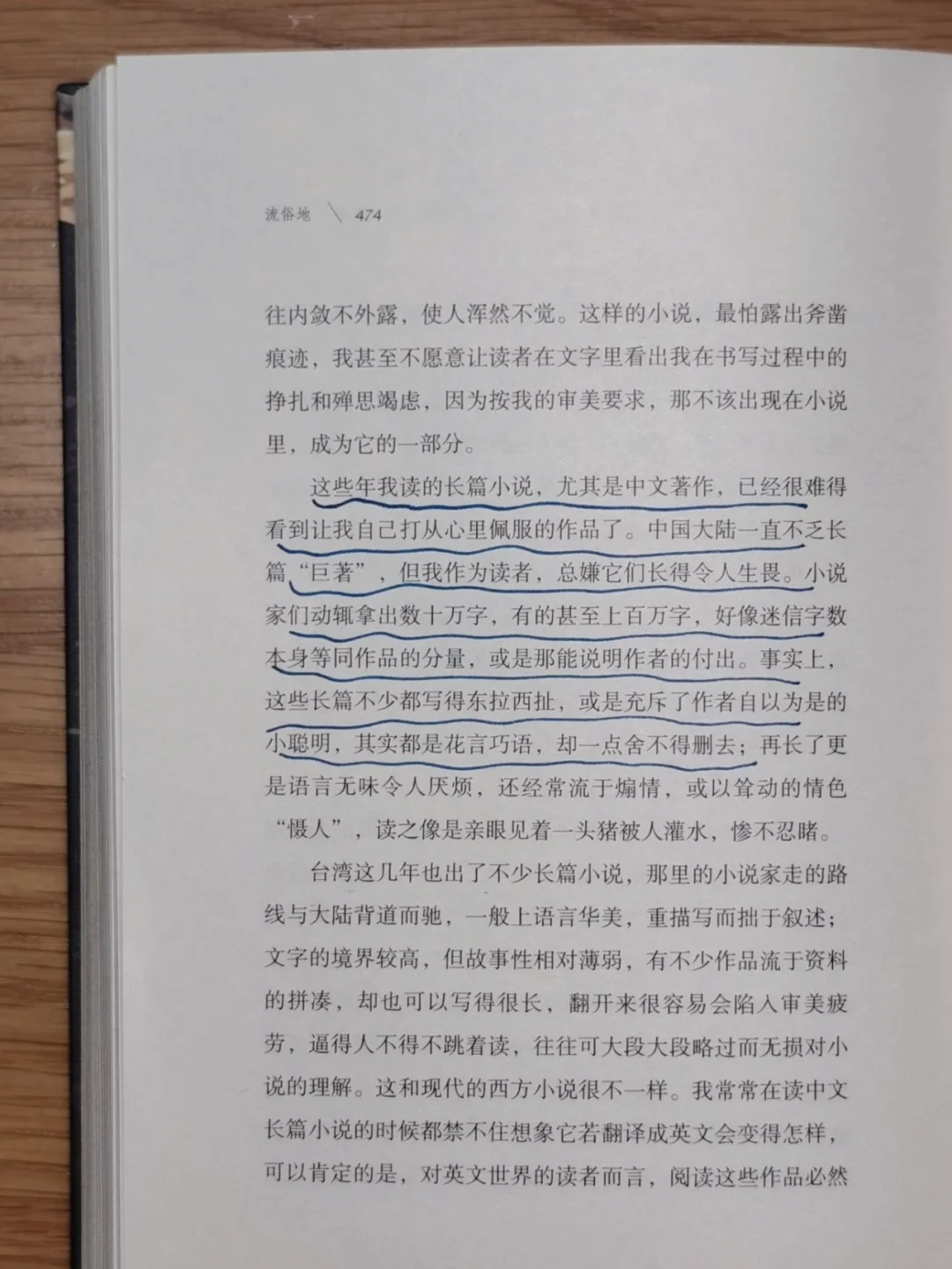

《流俗地》后记里,她也不避讳,说这些年她读长篇小说,尤其是中文著作,已经“很难得看到让我打从心里佩服的作品了”,对许多中国作家的长篇,尤其不以为然。

一般人谁敢说这话。

黎紫书敢,就凭她写了这部《流俗地》。

就我视野之内,这些年的华语长篇,没有比得上《流俗地》的。一本也没有。

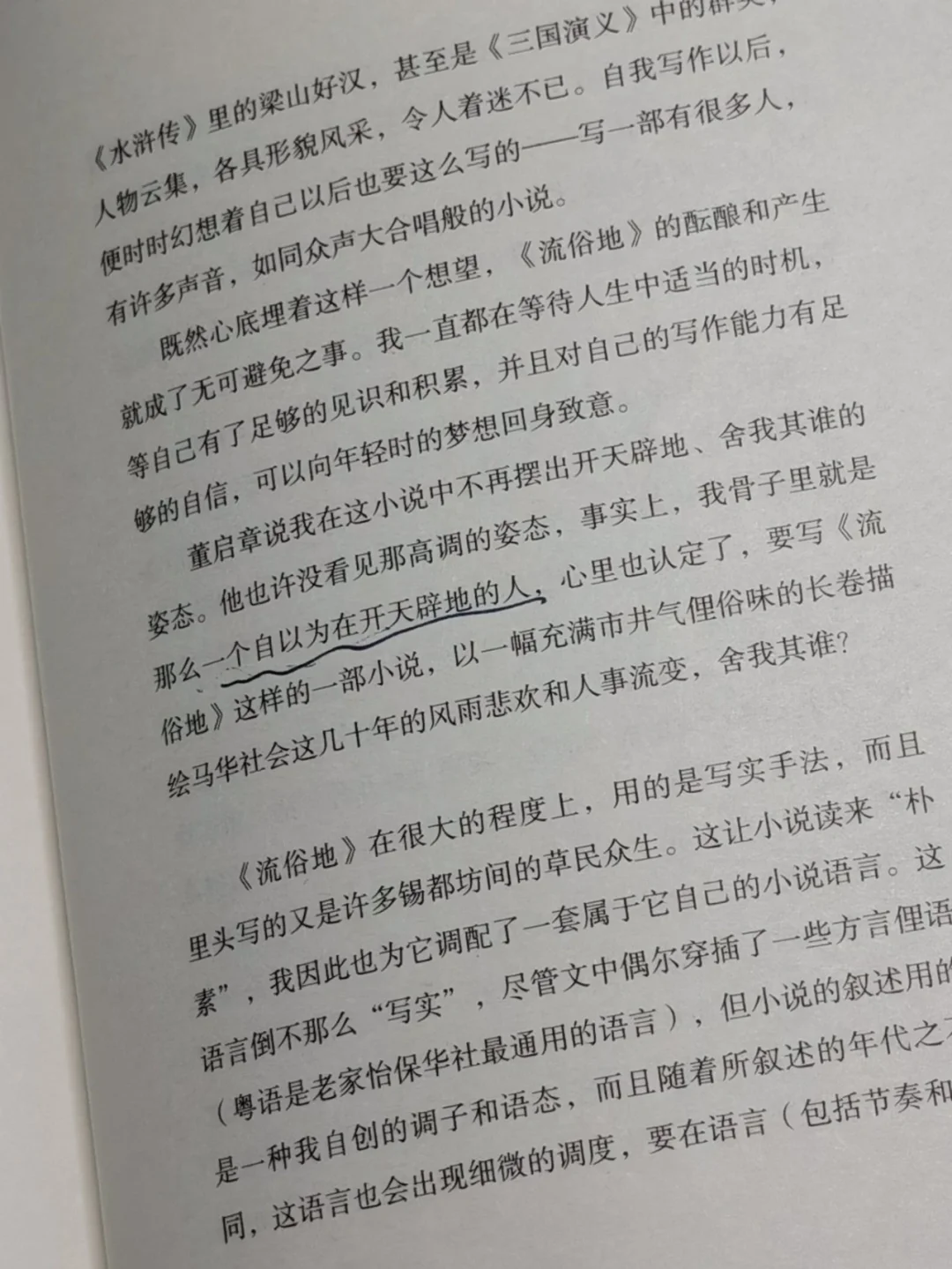

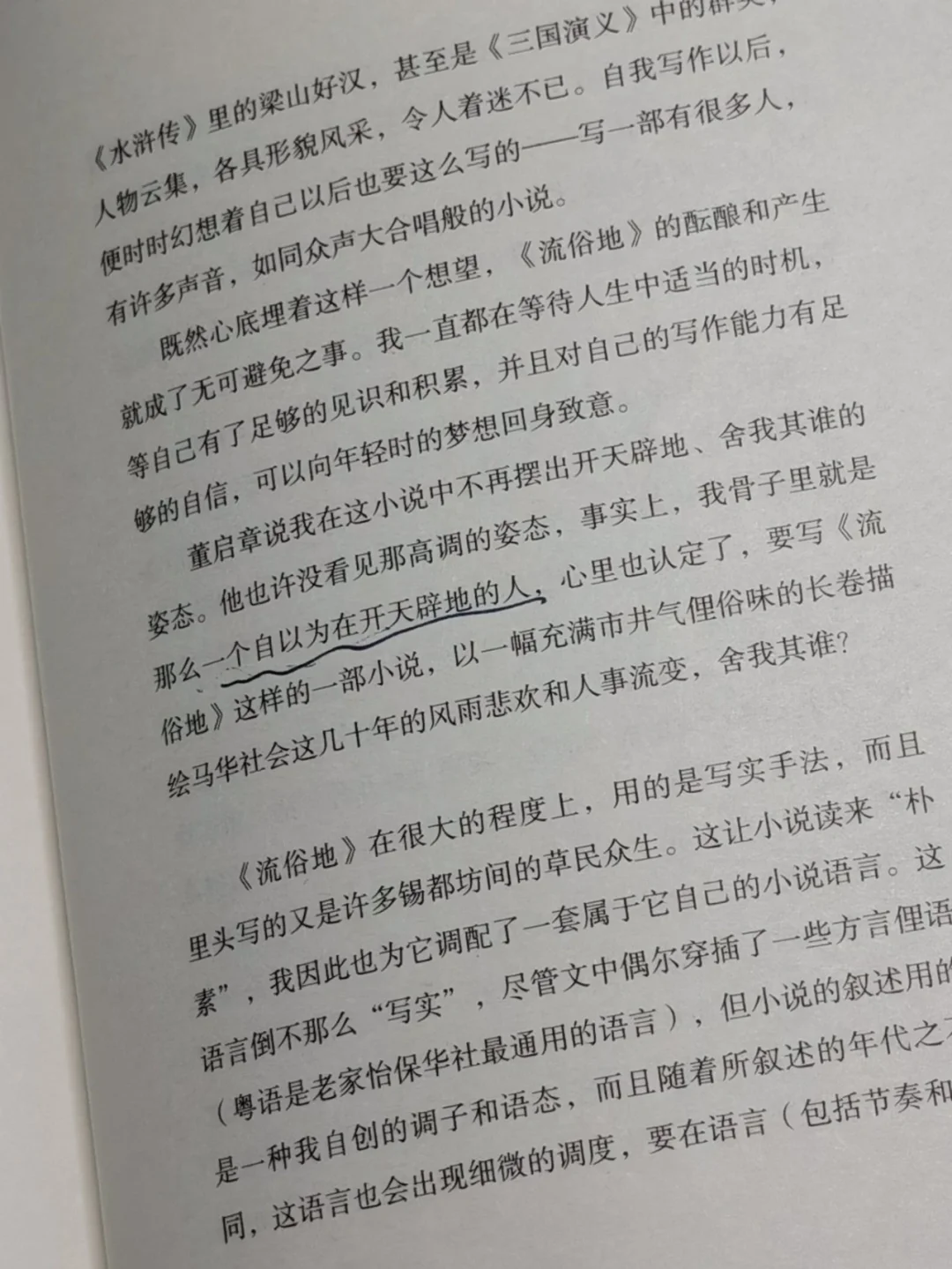

《流俗地》样样都好:文气、结构、人物、故事。由一个盲女银霞,串起许多人物。这个盲女,目盲而心明,生得好看而不自知,她用心用耳,听遍了那些身边人的悲欢离合,自己的悲剧藏在最后。直让人一读恍惚,再读心痛。

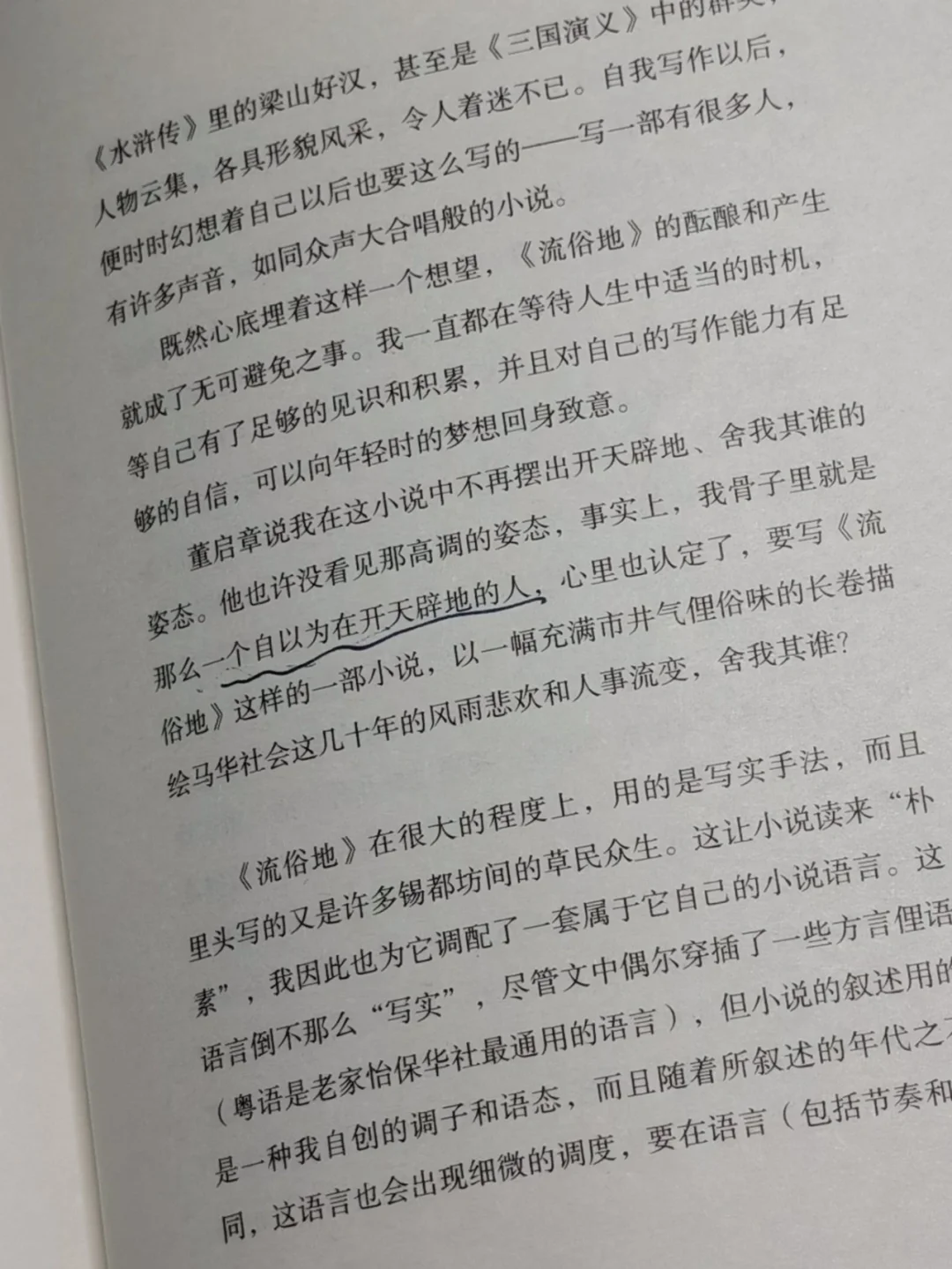

所谓流俗地,大概人物少有波澜壮阔人生,都在俗世里打滚。借着这十来个详略有别的人物,真的让人读出了马来西亚的世俗风貌。这需要有大的笔力。黎紫书对时代背景,历史线头,最多夹杂一两句,绝不大段铺陈,但时代感却在人物的命运里体现出来了。

这一点,尤为难得。

上一条推荐《苔》,固然是好,但大段历史的夹杂,大大损害了小说的气息。又如最近读的王占黑《小花旦》,她非要借世博会和手机的演变,把时代背景加进去,也觉得生硬。

黎紫书做到这些,按她的说法,不过是讲好一个故事,而非讲一个“好故事”。一字之差,天壤之别。

夸够了,说两个问题。

第一个问题,是出版商的。《流俗地》之前,有王德威和王安忆的推荐文章,十来页吧。读得有点倒胃口。这当然是出版的考虑,但以《流俗地》的质地,哪里需要人来推荐。

第二个问题,是《流俗地》视角转换的小节叙述中,有一些细节重复。尤其是写细辉妻子、教师婵娟的部分,有一节,前面已经巨细无靡写了女生坠楼,紧挨着,又把这细节凝为一段,叙述交代。这种重复,似无必要,起码是低估了读者。