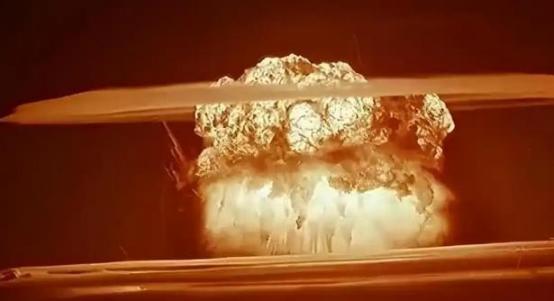

中国引爆非核氢弹对全世界会有什么影响? 一种基于氢化镁(MgH₂)的新技术出现了,想看懂它的真正分量,就不能只把它当成一件“武器”,而要从战略威慑、战场法则和经济博弈这三个层面,看它如何掀起一场全球性的变革。 这项技术的战略价值,并不在于爆炸的火球有多大,而在于它恰好填补了常规武器和核武器之间的那片巨大空白,从根本上改写了大国之间掰手腕的逻辑。 它的引爆靠的是化学反应,跟核裂变或核聚变没半点关系,这就让它巧妙地绕开了《核不扩散条约》的紧箍咒。 也难怪俄罗斯媒体会把它叫做一种“合法的战略级武器”。 这下国际法学界可有的聊了,比如要不要重新定义《禁止化学武器公约》,来管管这种威力爆表的新玩意儿。 更重要的是,它让中国 “不首先使用核武器” 的承诺,多了更多底气。这意味着,即便不动用核武,也能拥有一个足够分量的威慑和反击选项。 这种变化已经让牌桌上的玩家们坐不住了。美国五角大楼正急着评估自己的防御漏洞,国会也开始加钱搞研发。 而在太平洋的另一端,日本和澳大利亚已经悄悄提升了港口这些关键地方的警戒等级。全球军事竞赛的焦点,似乎正从谁的核弹头多,转向谁的高科技常规家伙更厉害。 到了战术层面,它的革命性就更直接了,因为它创造了一种让传统防御方头疼不已的“成本不对称”困境。 算一笔账就明白了,这样一枚装置的成本大概就3000块人民币,可用来拦截它载具的一枚先进防空导弹,动辄就是几百万美元。在可能发生的消耗战里,这种交换比简直是防御方的噩梦。 威力还特别顶,仅2公斤的载荷,就能炸出相当于30公斤TNT的能量,威力是后者的15倍。 这种小型化、高能量的战斗部,一旦跟高超音速导弹这种难以拦截的平台捆绑在一起,有报告分析,现有的反导系统成功率连三成都不到。 这就意味着,不管是飘在海上的航母战斗群,还是本土的战略数据中心,都可能一夜之间变成容易得手的“移动靶标”。 它爆炸产生的高温热浪还能瞬间抽干地下工事里的氧气,从内部瓦解那些坚固的目标,让传统的钢筋水泥防御工事效果大打折扣。 但最有意思的是,当你剥开它的军事外壳,会发现其核心的氢化镁固态储氢技术,本身就是一项能颠覆民用市场的科技。 它有望把绿色氢气的生产成本从每公斤4.5美元,一口气砍到1.8美元,这几乎是为氢能源时代铺平了最关键的一段路。 在陕西榆林,年产150吨的全球最大氢化镁生产线已经建成,摆明了是军民两用。 这种转化已经不是空想。比亚迪正用它开发体积更小、成本更低的车载储氢罐,让汽车续航轻松突破600公里;深圳街头的氢能公交车,也靠它把续航里程翻了一倍。 然而,技术进步也会带来新的冲突。绿氢成本的大幅下降,将直接冲击以OPEC为代表的传统石油经济体,一场由技术引发的全球能源地缘政治博弈,或许就在不远的将来。 总而言之,氢化镁技术带来的影响是系统性的。 它不只是一件兵器,更是一种改变游戏规则的力量,逼着全世界重新思考威慑、战争成本和能源的未来。 如何管好这类军民两用技术的扩散风险,在安全与发展之间找到那个微妙的平衡点,将是所有大国都无法回避的时代考题。 信源:港媒《南华早报》报道称,中国“无核氢弹试爆”成功,这是人类历史首次。