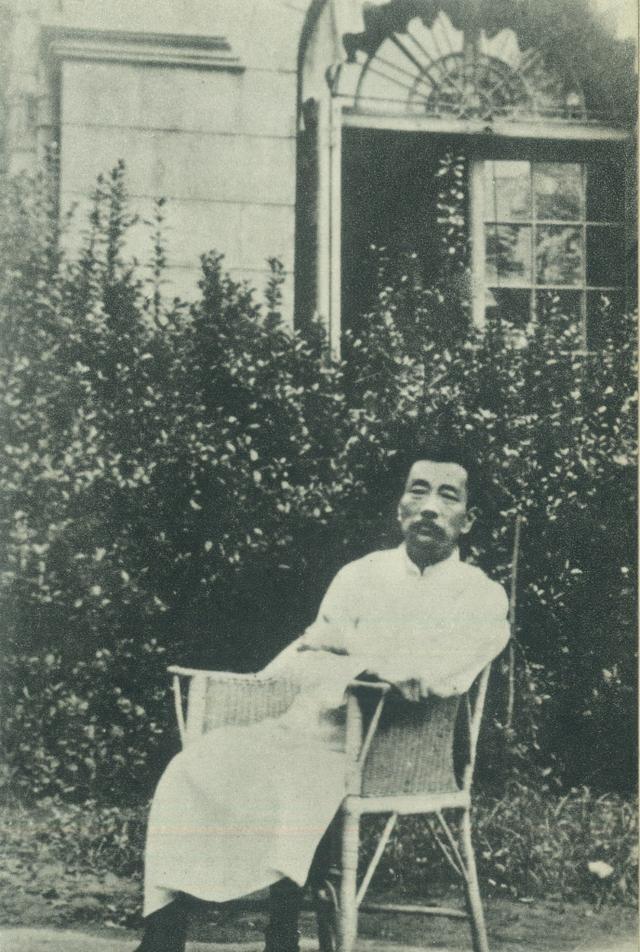

鲁迅确实比较爱喝酒,而且控制不好酒量,喝大了照样会发酒疯。 不管是鲁迅自己写的日记、别人回忆他的文章,还是研究者考证的结果,关于他抽烟喝酒的事都不少。 有篇叫《醉眼中的朦胧——鲁迅饮酒考》的文章说,鲁迅一开始其实不喝酒,甚至有点讨厌酒,这和他父亲爱酗酒有关。 直到1909年之后,喝酒慢慢成了他社交、发泄情绪、解闷的方式。 他自己也在文章里说:我向来是不喝酒的,几年后,有点自暴自弃地喝起来……我知道酒精已经把我肠胃搞坏了。 鲁迅的朋友沈兼士回忆,鲁迅爱喝酒,酒量还挺大,一开始喝啤酒,后来慢慢换成了白干、绍兴酒这些度数高的酒。 鲁迅日记里常写喝得挺醉醉得厉害大醉晚上睡不着,喝光了一瓶酒。 他在1925年的一些文字里也承认,不管是特别高兴,还是特别生气的时候,都会放开了喝酒。 所以说,他喝酒并不是一直有分寸,那些耍酒疯胡闹的事,确实有根据。 现在医学早就证明,抽烟喝酒对身体不好。 鲁迅中年以后经常胃疼,据说就和酒精伤肠胃有很大关系。 他晚年得了肺病、肺气肿、肺结核,病情挺复杂。 关于他到底是怎么去世的,学界也有争论,有人说是病情恶化,有人说是治疗出了问题,还有人说是多种病一起发作。 有资料说,他搬到上海之后,喝大醉的次数更多了。 还有人在《鲁迅与酒》里猜,他大概能喝一斤绍兴酒,但也有人不认同,觉得他的酒量可能没传说中那么大。 这些事摆出来,伟人神人的光环就淡了——他确实是用自己的身体付出了代价。 在中国传统文化里,文人喝酒本来就挺矛盾:喝了酒能激发灵感,显得豪放,是诗酒才情的象征;可喝多了失态、消沉,又会丢了文人的体面。 鲁迅那个年代,知识分子要担起社会责任:要启发大众思想、要批判旧势力、要和老百姓共情。 他要是完全不喝酒,显得没情趣;喝多了又容易出洋相,这就很尴尬。 所以他总在微醉和喝猛酒之间摇摆。 在文章里,酒是比喻、是意象、是调节情绪的工具;可在现实里,这些情绪有时候收不住,就变成了真真切切的痛苦和失控。 别光盯着鲁迅,从他喝酒的事里,我们也能看到现在的自己,得到一些提醒和反思。 现在我们总爱把名人包装成完美模范,把他们的缺点当成污点,要么删掉要么藏起来。 结果就是大家看到的都是精装版名人,现实和偶像的差距越来越大。 鲁迅的例子告诉我们:人的优点和缺点是绑在一起的,藏着缺点只会让人记假的历史。 比起把缺点抹掉,我更愿意看一个有亮点也有缺点的真实人物。 鲁迅不是圣人,他的缺点就像他的文字一样真实,那些喝醉失态的时刻,正是他人性的体现。 我们纪念他,不是要造一个完美的鲁迅雕像,而是要向这个有血有肉、会犯错也会坚持的人致敬。