前言:一场旧案背后的隐私、道德与人性困局

2025年5月,香港导演王晶在一则访谈中重提2008年震惊华语娱乐圈的“艳照门事件”,直言“真相或许另有隐情”。时隔17年,这场曾毁掉数位明星前途的丑闻,在技术与法治进步的时代背景下,重新成为公众审视隐私权、网络暴力与性别偏见的焦点。当年的“罪人”陈冠希是否真的该背负所有骂名?受害者为何至今仍难逃舆论枷锁?这场旧案的反转,拷问的不仅是真相,更是整个社会的道德标尺。

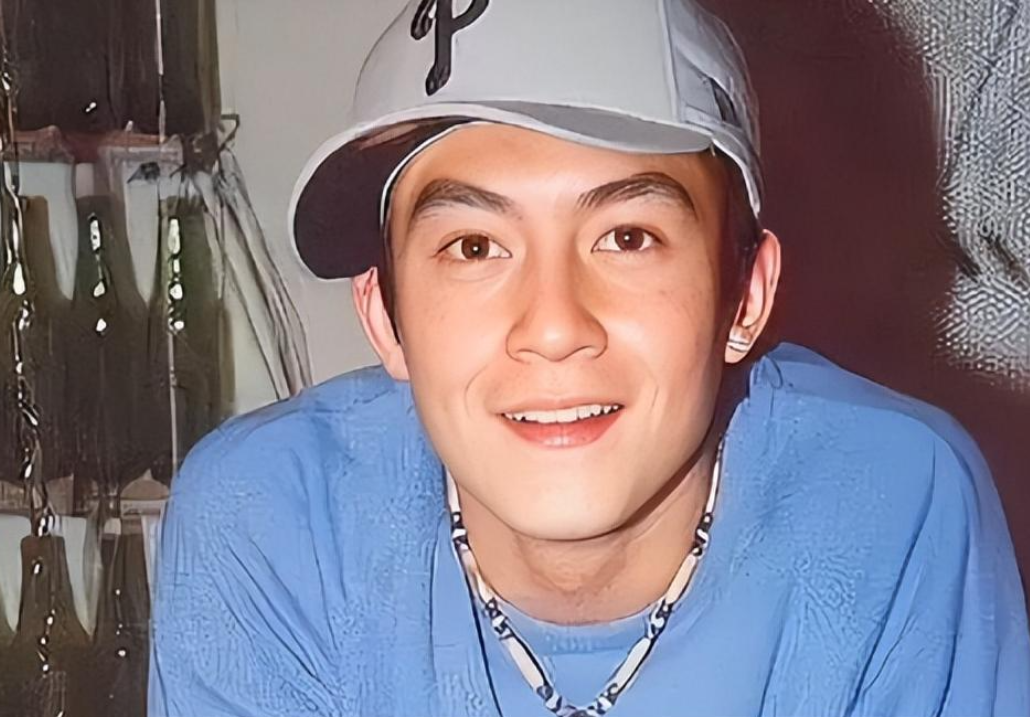

一、事件回溯:从“明星丑闻”到全民狂欢的毁灭性风暴风暴起源:一台电脑引发的连环崩塌2008年1月,网络突然流出陈冠希与多位女星的私密照片,随后一周内,照片数量从几十张激增至上千张,涉及阿娇(钟欣潼)、张柏芝等十余人。陈冠希在记者会上承认照片由其拍摄,因送修电脑导致数据泄露,并宣布“无限期退出娱乐圈”。

舆论绞杀:女星的“清纯”与男星的“风流”

阿娇的“很傻很天真”:一句试图解释的公关说辞,反成全民嘲讽梗,其清纯形象彻底崩塌,事业停摆长达十年。

张柏芝的“婚姻破碎”:彼时与谢霆锋的“金童玉女”婚姻因此事埋下裂痕,最终走向离婚。

陈冠希的“退圈担当”:尽管舆论痛斥其“道德败坏”,但其直面责任的态度,反而在多年后被部分网友赞为“真男人”。

社会撕裂:隐私侵犯与道德审判的双重暴力事件中,公众对女星的羞辱远超男星,“荡妇羞辱”与“受害者有罪论”充斥网络。而维修电脑的技术员史可隽虽被判刑8个月,却鲜有人追问:为何私密照片的传播者成了唯一被追责的对象?

“电脑维修”背后的隐秘链条王晶在访谈中质疑:普通维修员为何能精准定位陈冠希电脑中的私密内容?他指出,陈冠希可能因“聚会醉酒”或“友人炫耀”不慎暴露隐私,甚至暗示其被“熟人做局”。这一猜测引发网友热议——若真存在幕后推手,是否意味着当年的“真相”被刻意掩盖?

被忽略的“技术原罪”2008年,智能手机尚未普及,云端存储技术未成熟,但照片仍通过U盘、论坛和点对点传输疯狂扩散。如今回看,事件本质是技术漏洞与人性猎奇共同制造的悲剧。王晶直言:“如果发生在今天,网警3小时就能锁定所有传播者,但当时的技术与法律根本无力应对。”

娱乐圈的“双标法则”王晶痛心表示:“同样涉及私生活,男星往往被宽容为‘风流’,女星却被钉上‘耻辱柱’。”他以陈冠希为例:“他退圈是自保,但阿娇和张柏芝却要用一生去赎罪。”

隐私权的觉醒与法律的进步

《个人信息保护法》的启示:2021年中国实施的该法律明确规定,任何组织或个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息。若“艳照门”发生在今日,传播者将面临最高7年有期徒刑。

技术监管的升级:当前AI技术可快速识别、屏蔽敏感内容,网络平台若放任传播需承担连带责任。

性别偏见的顽固与破冰

女星的“二次伤害”:阿娇曾在综艺中含泪坦言:“我至今不敢恋爱,怕对方介意我的过去。”而陈冠希转型潮牌商人后,却因“商业头脑”屡获赞誉。

公众意识的转变:近年“MeToo运动”和女性独立思潮下,越来越多网友为阿娇等人鸣不平:“私密照外泄是犯罪,为何指责受害者?”

娱乐圈生态的畸形与净化事件暴露了娱乐圈对明星“人设”的病态依赖:阿娇被迫扮演“玉女”,张柏芝需维持“贤妻”形象,一旦崩塌便遭资本抛弃。反观今日,明星更敢展现真实自我,公众对“人设”的宽容度显著提升。

陈冠希的“复活”与公众的自我审视近年,陈冠希因家庭生活低调幸福、潮牌事业成功,口碑逐渐回暖。网友开始反思:“我们当年是否对他过于苛刻?若换作普通人,私密照泄露后是否也会被全网审判?”

阿娇们的“重生”与社会救赎阿娇历经多年沉寂后,凭借演技在《浪姐》中翻红;张柏芝靠育儿形象和直播带货重返公众视野。她们的挣扎与突围,成为女性挣脱舆论枷锁的象征。

技术伦理的终极拷问AI换脸、Deepfake技术泛滥的今天,“艳照门”提醒我们:技术既能成为侵犯隐私的凶器,也能是保护权益的盾牌。关键在于法治与人性如何驾驭技术。

结语:从“猎奇狂欢”到“文明敬畏”的距离有多远?17年前,“艳照门”是一场集体参与的道德狂欢;17年后,它成为丈量社会进步的标尺。当我们重新审视这场事件,真正需要审判的不是某个人的私生活,而是整个社会对隐私的尊重、对女性的公平、对技术的敬畏。

如果你是当年的陈冠希,会做出同样选择吗?面对今天的“网络隐私泄露”,我们该如何保护自己?留言分享你的观点,点赞转发让理性讨论取代暴力审判!

账号声明:本文立足事实探讨社会进步,拒绝任何形式的受害者污名化。尊重隐私,敬畏法律,愿每一次反思都推动社会向善。

评论列表