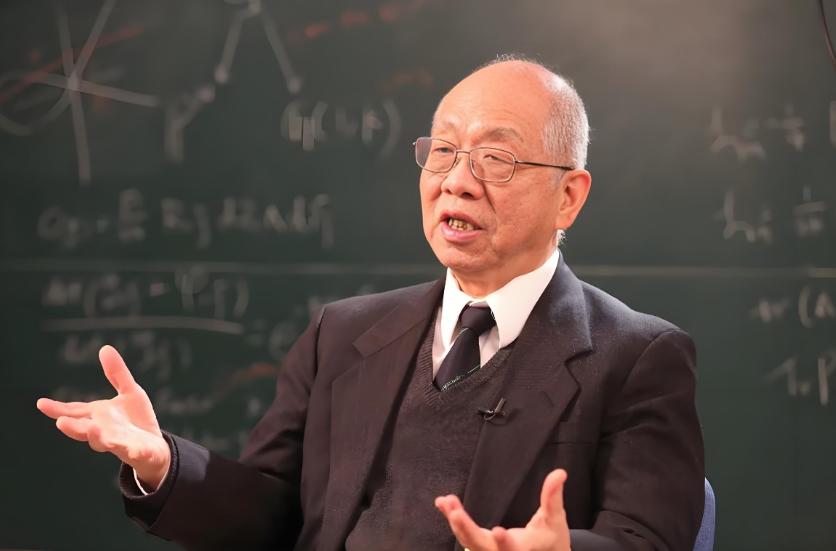

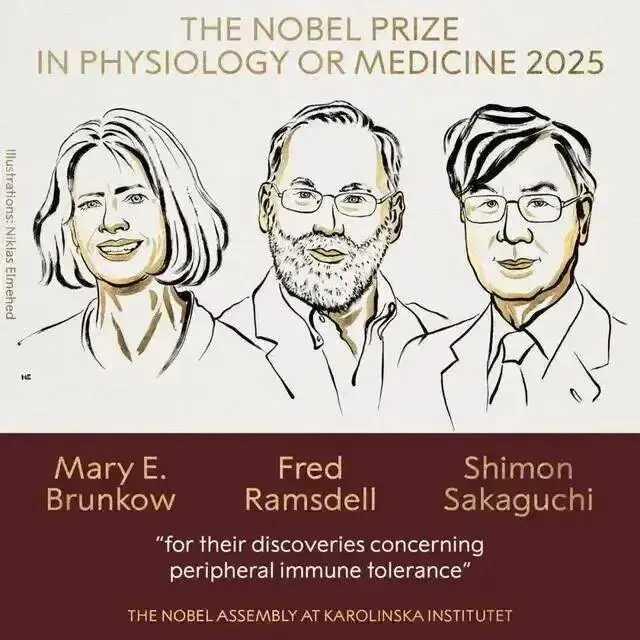

我国顶尖半导体教授李爱珍,申请中科院院士被淘汰,不料2007年,她竟然摇身一变成为了美国科学院的外籍院士,面对记者采访,她淡然表示:感谢祖国的栽培! 2007年的一天,中科院上海微系统所里,一通跨洋电话找到了正在埋头工作的李爱珍,电话那头的人平静地通知她,这位71岁的中国科学家,当选了美国国家科学院外籍院士,这个消息让她自己都有些意外,因为这顶桂冠从不接受申请,她甚至不知道是谁推荐了自己。 消息传开,国内科技界一片沸腾,人们惊讶地发现,这位被世界顶尖学术殿堂主动伸来橄榄枝的科学家,此前曾数次被挡在国内院士的大门之外,这究竟是怎么回事? 李爱珍的路,从一开始就刻着家国的印记,1936年她出生于福建石狮的华侨家庭,童年在日寇的轰炸声中度过,父亲给她取名“爱珍”,便是希望她能珍爱这个历经苦难的国家,这颗种子,在她心里扎了根,1954年她考入复旦大学,当第一次在实验室看到日本产的单晶硅片时,那种刺痛感让她下定决心,将来一定要造出比这更好的材料。 毕业后她放弃了留校的安稳工作,一头扎进了条件艰苦的上海冶金所,为了证明自己不是娇气的读书人,她换上工装,在40℃的炼钢炉旁一干就是三个月,工人们都服气地喊她“铁姑娘”,这一炼不仅炼出了技术,更炼出了一辈子的科研筋骨。 真正的硬仗还在后头,1980年44岁的李爱珍被公派到美国,任务是攻克当时被西方死死封锁的“分子束外延技术”,这项技术是半导体核心器件的命脉,被列在对华禁运清单上,在美国的实验室,她连核心区都进不去,只能隔着观察窗“站着学”,她硬是靠着这股劲,手抄了整整327页的技术手册,把顶尖的思路刻进脑子里。 两年后她带着这些宝贵的“火种”毫不犹豫地回国了,在一片空白之上,她牵头建起了中国自己的分子束外延实验室,硬是为国家半导体微结构研究搭起了架子,之后她带领团队在亚洲率先做出量子级联激光器材料,发表了相关领域的第一篇SCI论文,让中国在这个赛道上直接站到了国际前沿。 按理说这样的功绩足以让她轻松戴上院士的桂冠,然而现实却一次次跟她开了玩笑,她一门心思扑在实验室,不擅长搞人际关系,数次申请院士,要么卡在推荐环节,要么倒在初审,1999年63岁的她第一次参评,有七位院士联名推荐,却因“年龄偏大”在初选就被刷下。 最可惜的是2005年,69岁的她再次冲击,答辩前三天却突发高烧住院,她坚持在病床上进行视频答辩,可那一年院士增选名额偏偏缩减了三成,她再次与荣誉擦肩而过,这些委屈,她从未向外人道过,转身又投入了实验室的工作。 所以当大洋彼岸的荣誉意外降临时,很多人为她鸣不平,记者们围住她,问她对国内评选制度的看法,问她会不会因此移民,她只是淡淡地回应:“我不会移民美国,我是中国人,很感激祖国对我的培养。” 她这句“感谢祖国的栽培”不是场面话,她心里那杆秤,称的从来不是个人荣辱,2023年年近九旬的她还带领团队攻克了太赫兹量子级联激光器技术,让中国成为全球第三个掌握该技术的国家,有人再问起她当年评选院士的往事,她只用一句话就结束了话题:“我晓得‘祖国’意味着什么。” 对她而言,美国院士的头衔,不过是世界对她几十年科研成果的一个追认,她真正的价值,早已熔铸在那些能让国家挺直腰杆的核心技术里,写在了她培养出的一个个接班人的身上,这才是衡量一个科学家真正的标尺,比任何头衔都更坚实,也更耀眼。 主要信源:(人民网——李爱珍 我晓得"祖国"意味着什么)