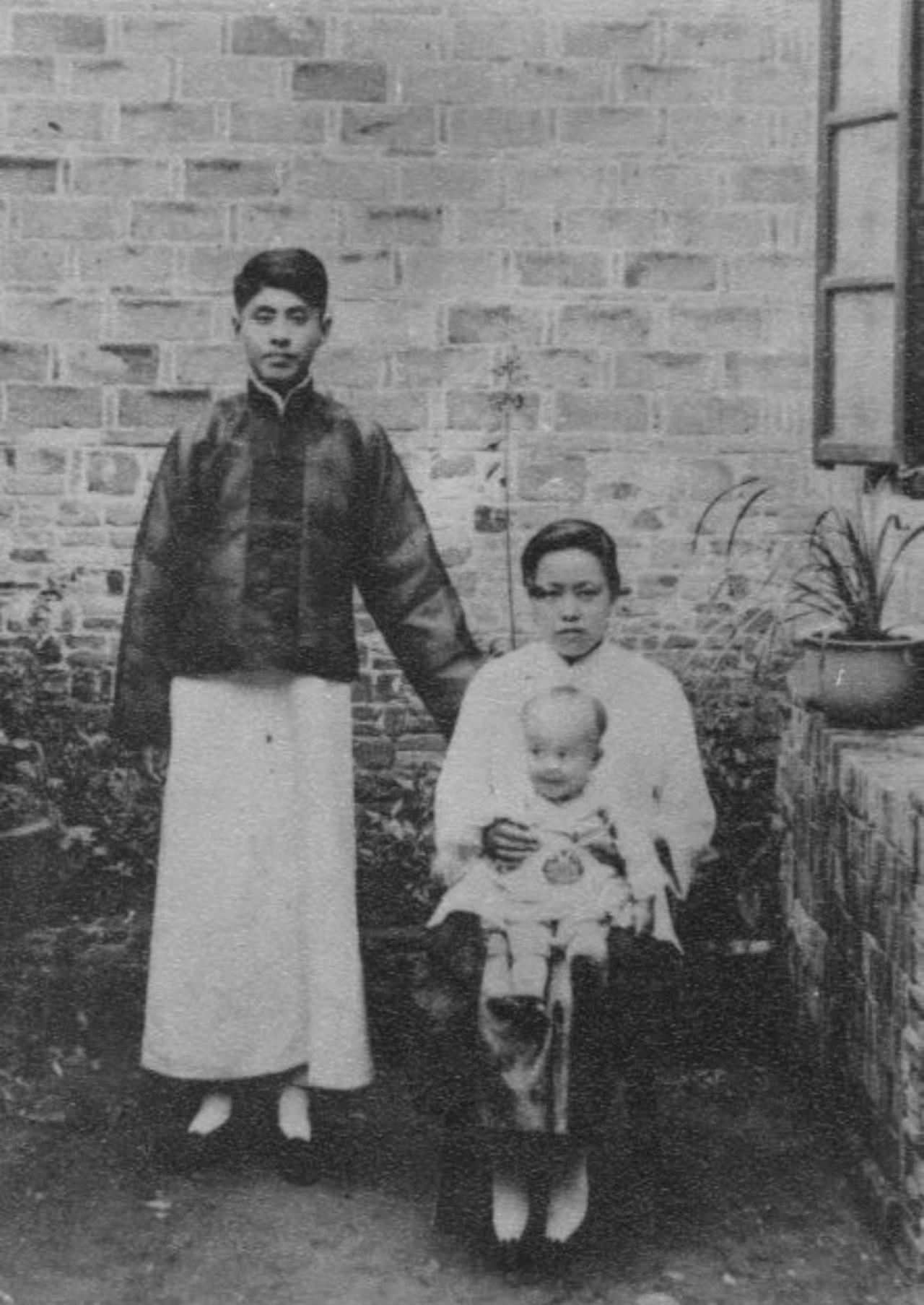

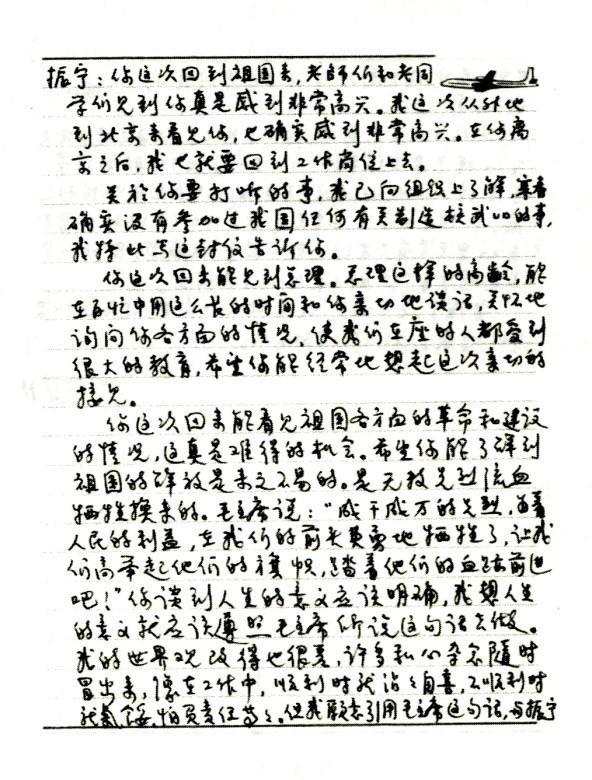

2025年的秋天来得格外急,北京街头飘着细雨,清华园的银杏叶打着旋儿往下落。103岁的杨振宁先生就在这片他念了一辈子、爱了一辈子的园子里,完成了人生最后一次告别。消息传开时,朋友圈被“大师远去”刷屏,可真正让人破防的,是他这一百零三年里,三次用生命丈量家国与科学的距离。 第一次告别:1945年,23岁的他攥着船票登上“斯图尔特将军号” 那艘运兵船里挤满了赴美留学的中国青年,空气闷得能拧出水,美国士兵的辱骂声混着柴油味往人耳朵里钻。杨振宁缩在角落翻那本《量子力学》,书页边角早被翻得卷起——这是西南联大图书馆里唯一一本没被战火烧毁的教材。他不知道,这一走就是二十六年。 在芝加哥大学,他啃着发硬的面包做实验,把“宇称不守恒”理论刻进物理史册;在普林斯顿,他和爱因斯坦擦肩而过,却始终记得父亲临行前写的那句“每饭勿忘亲爱永,有生应感国恩宏”。可当1957年他站在诺贝尔奖领奖台时,台下没有一面五星红旗。父亲至死都没原谅他加入美国籍,这成了他心里最深的刺。 第二次告别:1971年,他撕了美国护照冲进中国驻美使馆 那年夏天,杨振宁在《纽约时报》上看到一行小字:“中国”从美国护照禁行名单里消失了。他攥着报纸的手直抖——父亲病重住院,祖国在召唤。使馆里,工作人员盯着他的美国护照犹豫:“杨先生,这…”他一把扯下护照封皮:“我是中国人,我要回家!” 后来人们才知道,他回国第一件事就是找邓稼先。酒桌上,他盯着老友的眼睛问:“中国的原子弹,真是自己造的吗?”邓稼先没说话,转身发了封加急电报。三天后,杨振宁在上海收到回信,看到“全部由中国人自己研制”那行字时,这个在实验室里从不掉泪的物理学家,突然捂着脸哭出了声。 第三次告别:2003年,81岁的他推着行李箱走进清华园 纽约石溪的别墅里,他摸着墙上“永别了,我的美国”几个字,把半生积蓄和房产证塞进行李箱。清华园的“归根居”里,他给自己的书房取名“尚知斋”——取自父亲教他的那句“吾生也有涯,而知也无涯”。 82岁那年,他站在清华六教的讲台上,给大一新生讲《普通物理》。粉笔灰落在他灰白的头发上,台下100多个孩子举着手机录像。朱邦芬院士后来回忆:“我提这个建议时手都在抖,哪个院士会给本科生上课?”可杨振宁眼睛发亮:“我父亲在清华教了三十年书,我得接着教。” 他95岁前每天清晨去科学馆查资料,那里曾是父亲办公的地方;他捐出2000件手稿给清华,说“这些该留在祖国”;2015年他放弃美国籍时,工作人员问他“确定吗”,他笑着指指墙上“自强不息,厚德载物”的校训:“我11岁就跟着父亲来了清华,现在,该回家了。” 为什么我们总在杨振宁身上看到“自己”? 有人说他是“活在爱因斯坦朋友圈里的神”,可他分明就是个会哭会痛的普通人——会因为父亲不原谅而愧疚,会因为看到祖国原子弹成功而落泪,会为了教本科生推掉所有应酬。他的三次告别,哪次不是撕心裂肺?可他偏偏每次都选最难的那条路:为了科学远走他乡,为了祖国撕了护照,为了教育80岁还站上讲台。 现在他走了,可清华园里永远有个“归根居”,物理课上永远留着他的板书,科学馆里永远有他翻书的声音。他用自己的百年告诉我们:真正的爱国,不是嘴上喊口号,是把命拼进去搞科研,是把钱捐出来建实验室,是80岁还愿意给年轻人当“指路松”。 最后想问问你:如果让你选一次“告别”,你会为了理想离开故土,还是为了家国放弃所有?杨振宁的三次转身,哪次最让你破防?评论区聊聊吧——毕竟,他的故事里,藏着我们每个人对“根”的渴望。 来源:央视新闻