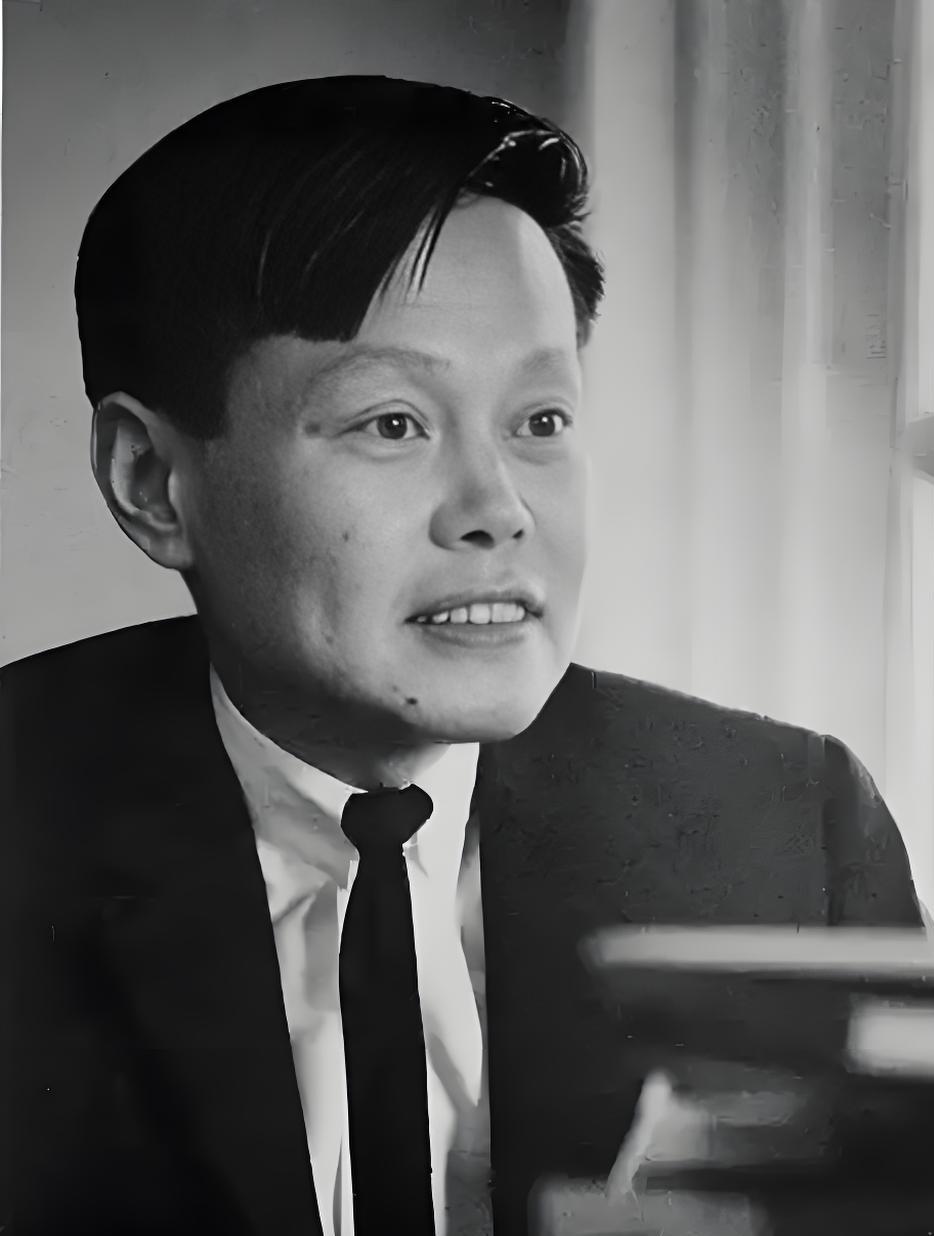

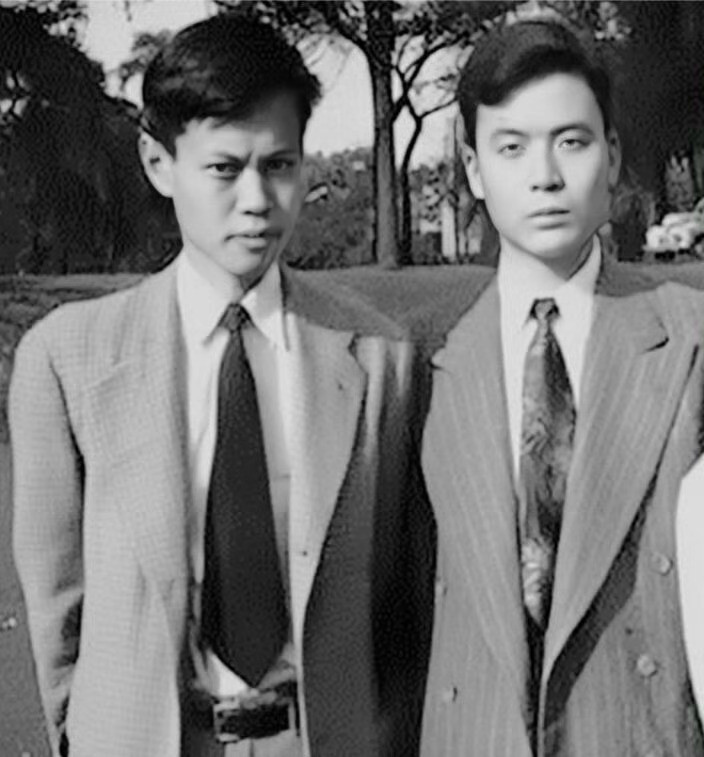

沉痛悼念!杨振宁先生因病在北京逝世,享年103岁! 2025年10月18日报道,杨振宁先生在北京逝世,享年103岁,这个消息来得突然,却又仿佛早有征兆。 就在不久前他刚过完103岁生日,窗台上摆着金色的“103”气球,照片里的他笑着,看起来精神不错,可说到底时间终究是留不住人的。 杨振宁的一生,用他自己的话说,是“一个圆”,起点是清华园,7岁时随父亲杨武之来到清华,成志小学的童年时光埋下了科学的种子,终点又回到清华园。 1999年后他以八旬高龄站上讲台,给大一学生讲普通物理,为高等研究院募款筹谋,直到捐出毕生珍藏的2000多件手稿,这个圆画了将近一个世纪。 但圆的轨迹从不平坦,1957年他和李政道因“宇称不守恒”拿诺奖,从提出理论到获奖只用了13个月,创下纪录。 可很多人不知道,他更看重的是另一个贡献“杨-米尔斯规范场论”。 这东西听起来拗口,说白了,它是现代物理学的基石之一,好比爱因斯坦的相对论、麦克斯韦的电磁方程。 邓稼先曾评价这项成就“比肩牛顿万有引力定律”,而它启发了后来至少7位诺奖得主。 然而科学成就之外,杨振宁的另一个“圆”更耐人寻味,关于家国。 1971年中美关系刚有松动,他立刻申请回国,成了首批访美的华裔科学家。 在北京见到老友邓稼先时,他问:“中国的原子弹真是自己造的吗?” 邓稼先点头后,他当场泪流满面,那次回国后他四处演讲,推动上百名中国学者赴美进修,这些人后来成了中国科技的中坚力量。 可他也曾陷入挣扎,1964年他加入美国籍,父亲至死未原谅他,2015年他放弃美国国籍回归中国,说“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液”,这种矛盾或许只有经历过时代巨变的人才能懂。 2021年在清华的研讨会上,他提到邓稼先50年前写给他的信,“但愿人长久,千里共同途”。 他说:“稼先,我懂你的意思了,这50年,我走的就是你的路。” 杨振宁的晚年,依然在画圆的最后一笔,他提倡“渗透式学习”,告诉学生“别怕不懂,反复琢磨才能成线成面”,他反对盲目建大科学装置,坚持“方向比投入更重要”。 甚至去年8月,他还在采访里调侃自己吃银杏叶治头晕,谁也想不到两个月后,这句调侃成了绝响。 这么说吧杨振宁的离去,不是一个句号,而是一个省略号,他留下的不仅是规范场和宇称不守恒,更是一个问题:一个人如何用一生缝合故土与世界、个人与时代之间的裂痕? 他的“圆”画完了,但“共同途”的路,还长着呢。 当然,以上都是个人观点,对此您有什么不同的看法,可以在评论区留言讨论!!! 信息来源:2025-10-18 15:09·四川观察