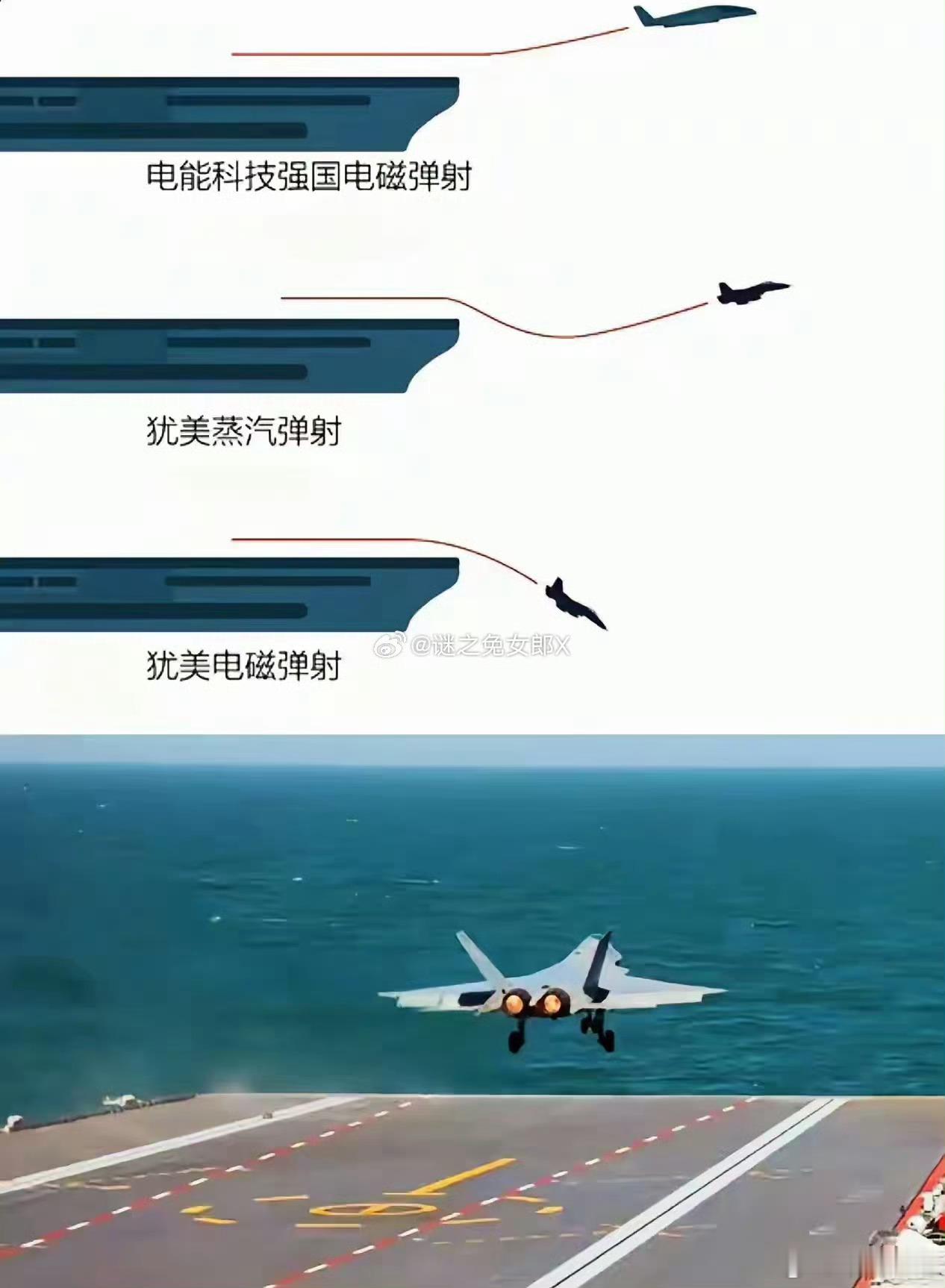

福建舰不会再有第二艘,交付一再推迟,压根不是技术卡了壳,而是海军在借着这艘船 “打磨” 下一代航母的标准答案,这种操作在咱们海军的装备发展里早有先例。 福建舰从设计之初就不是为批量生产准备的,2015年江南造船厂的钢板堆里,它原本是6万吨级的“稳妥版”,配两条蒸汽弹射器,但方案硬是拉升到8万吨,换上电磁弹射器,这波操作堪称“技术跳级”。 为啥要这么干?因为中国海军要的是“一步到位”,常规动力航母装电磁弹射,就像给小排量汽车塞V12发动机,动力系统得重新布局,舰岛缩小两成,升降机从3部砍到2部,第三条弹射轨道和战机等待区还重叠。 这些“先天缺隙”不是设计失误,而是为验证技术边界的“必要妥协”。 更关键的是“效费比”,再造一艘福建舰,意味着要维持一套专属保障体系,1600亿元的航母战斗群成本,投到核动力航母上才更划算。 福建舰的真正任务,是当“活体实验室”:电磁弹射每周试187次,相当于山东舰三年的训练量;歼-35、空警-600、歼-15T三型舰载机轮番上阵,把适配性、电力管理、作战指挥等全系统数据摸透。 中国海军的装备发展,向来是“先试后造”,2003年首艘052C型驱逐舰下水,只造两艘就停产,转而打磨新雷达、新导弹技术,2014年052D型批量生产,问题全解决;2017年055型大驱横空出世,直接定义“新时代的无畏舰”。 福建舰正走这条路,它的电磁弹射系统能量转化率超90%,故障率比美国福特级低12倍;中压直流综合电力系统让电容设备45秒充满电,弹射效率95%以上。 这些数据不是“实验室成果”,而是海试中用舰载机起降、多舰协同、极端海况等真实场景“磨”出来的。 就像乐队排练,福建舰在试指挥、通讯、反应时间的“合拍度”,等所有数据攒齐,下一代核动力航母就能直接“抄作业”,四条弹射器、三台升降机、核反应堆供电,舰载机数量翻番,作战半径覆盖第二岛链。 福建舰的“慢”,藏着中国海军的战略定力,过去我们追求数量,现在更看重质量,官媒《淬火》中那句“进入没有标准答案的考场”,暴露了深层野心:美国有福特级,但故障频发。 我们有福建舰,却把电磁弹射、舰载机适配、全电推进等技术全摸透,下一代航母直接“跳级”到核动力+电磁弹射+高能武器的“完全体”。 这种自信源于对局势的精准判断,当福建舰在南海测试收尾时,大连船厂的004型核动力航母分段已见雏形,武汉的陆基模型正模拟核反应堆布局,2026年下水、2028年服役的节奏,比美国福特级首舰的“十年磨一舰”快了一倍。 未来,当10万吨级的核动力航母带着电磁炮、激光武器巡航西太平洋时,我们会想起福建舰这个“引路人”,它用电磁弹射器的轰鸣、海试数据的堆积、舰载机的起降,为中国海军写下了“定标准”的底气。 中国海军的装备发展,向来是“先试后造”,052C测雷达,052D批量造,055大驱直接定义新标准;福建舰测电磁弹射,下一代航母直接上核动力,这种“稳中求进”的节奏,比美国福特级“边修边改”的折腾高效多了。 更关键的是战略眼光,福建舰的“独苗”身份,说明海军早盯上核动力航母,与其重复造“过渡款”,不如把资源集中到下一代“完全体”上。 等004型核动力航母下水,福建舰的任务就完成了——它不是终点,而是中国海军从“跟跑”到“定标准”的跳板。 这种“慢就是快”的智慧,才是中国装备发展的真本事,毕竟,对海军来说,造一艘“能定标准”的航母,远比造三艘“没突破”的战舰更有价值。

余生皆安

什么叫一再推迟?你知道原定是什么时候?[抠鼻]