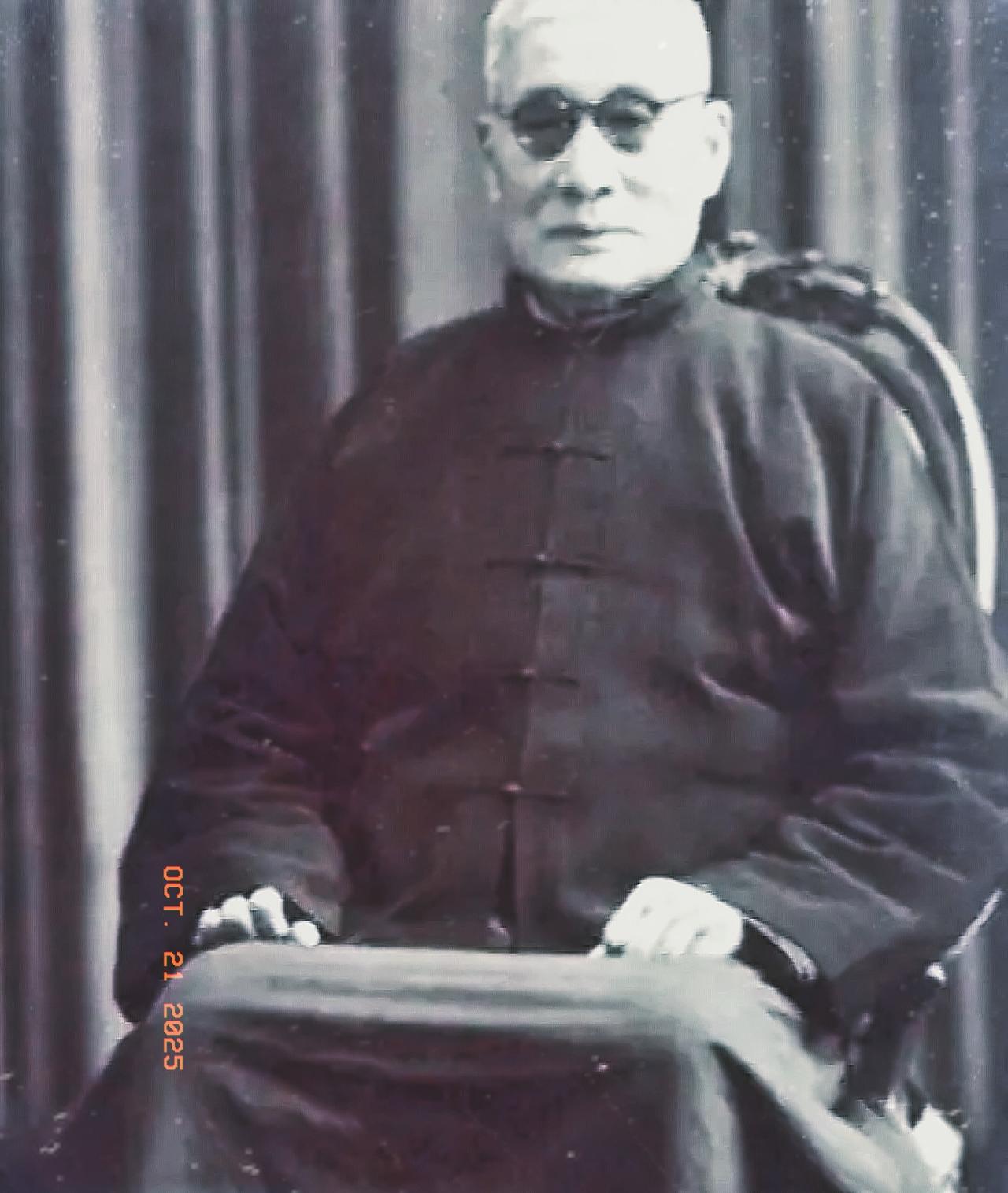

首先需要明确的是,蒋介石是中国近现代史上的反动人物,他代表的国民党反动派长期推行独裁统治,发动内战,给中国人民带来了深重灾难,被人民称为“人民公敌”是历史定论,这一评价基于他的反动行径和历史危害,不容置疑。 蒋介石人称人民公敌,75年快断气前几个小时念念不忘的不是宋美龄,不是蒋经国,不是蒋纬国,也不是他的哪个孙辈,更不是他的哪个幕僚,而是民国著名教育家张伯苓。 要弄明白这背后的纠葛,得先说说张伯苓是谁。他可不是普通的教书先生,是近代中国教育界的标杆人物,一手创办了南开中学、南开大学、南开女中、南开小学和重庆南开中学,形成了完整的南开教育体系,培养出了周恩来、邓颖超、梅贻琦等大批优秀人才,被誉为“中国现代教育的奠基人之一”。他一生都在为教育救国奔走,主张“教育为立国之本”,哪怕战乱纷飞,也拼尽全力保住学校,让学生能继续读书,这份对教育的执着,在那个年代尤为难得。 蒋介石和张伯苓的交集,早在上世纪20年代就开始了。当时蒋介石刚刚崛起,急需拉拢社会各界名流,而张伯苓创办的南开声名远扬,在知识分子和青年中影响力极大,蒋介石便多次主动结交,甚至以“学生”自居,对张伯苓表现得十分敬重。1929年南开大学建校10周年,蒋介石特意前往祝贺,还捐了钱;后来张伯苓创办重庆南开,蒋介石也多次拨款“支持”,表面上看,两人关系似乎颇为融洽。 但实际上,两人的立场和追求截然不同。张伯苓一心扑在教育上,只想通过办学培养人才,改变国家积贫积弱的现状,从不主动参与政治纷争;而蒋介石则是想利用张伯苓的声望,为自己的独裁统治装点门面,希望南开能成为他“培养人才”的阵地,甚至多次想让张伯苓出任政府要职,都被张伯苓以“不懂政治,只懂教育”为由拒绝了。最关键的是,张伯苓倡导的“教育救国”,本质上是希望国家走向民主、进步,这与蒋介石的独裁统治根本相悖,两人的矛盾其实一直潜藏着。 抗战胜利后,蒋介石悍然发动内战,张伯苓对此十分不满,他公开呼吁“停止内战,和平建国”,甚至在公开场合批评国民党的独裁行径,这让蒋介石十分恼火,两人的关系也随之降到冰点。后来国民党节节败退,蒋介石想让张伯苓跟着去台湾,多次派人劝说,还承诺给优厚待遇,但张伯苓始终不为所动。他说“我的根在大陆,我的学校在大陆,我不能走”,最终选择留在了大陆,晚年还受到了党和政府的尊重与照顾,1951年在天津病逝。 蒋介石临终前想到张伯苓,绝非简单的“念旧”。他一辈子汲汲营营于权力,到了生命最后一刻,身边围绕的多是为利益而来的幕僚和家人,而张伯苓是那个始终坚守教育初心、不被权力和利益裹挟的人,或许在他内心深处,也清楚张伯苓的品格和追求是自己永远无法企及的。更重要的是,他可能想到了自己对教育的漠视、对张伯苓的利用与打压,想到了自己发动内战毁掉了无数人的求学机会,毁掉了张伯苓“教育救国”的理想,这份愧疚或许在临终前涌上心头,让他念念不忘这个被自己辜负过的教育家。 但即便如此,也无法改变蒋介石的历史定位。他一生倒行逆施,违背人民意愿,给国家和人民带来了巨大灾难,而张伯苓则以教育为己任,为国家培养人才,推动社会进步,两人在历史上的功过是非,早已被钉在历史的天平上,一目了然。蒋介石临终前的“念念不忘”,不过是他复杂而扭曲内心的一丝流露,既改变不了自己的反动本质,也无法抹去张伯苓在教育史上的光辉。 说到底,一个人的价值,从来不是看他拥有多少权力,而是看他为国家和人民做了多少实事。张伯苓用一生践行“教育救国”,赢得了人民的尊重;而蒋介石推行独裁统治,沦为人民公敌,这就是历史最公正的评判。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。