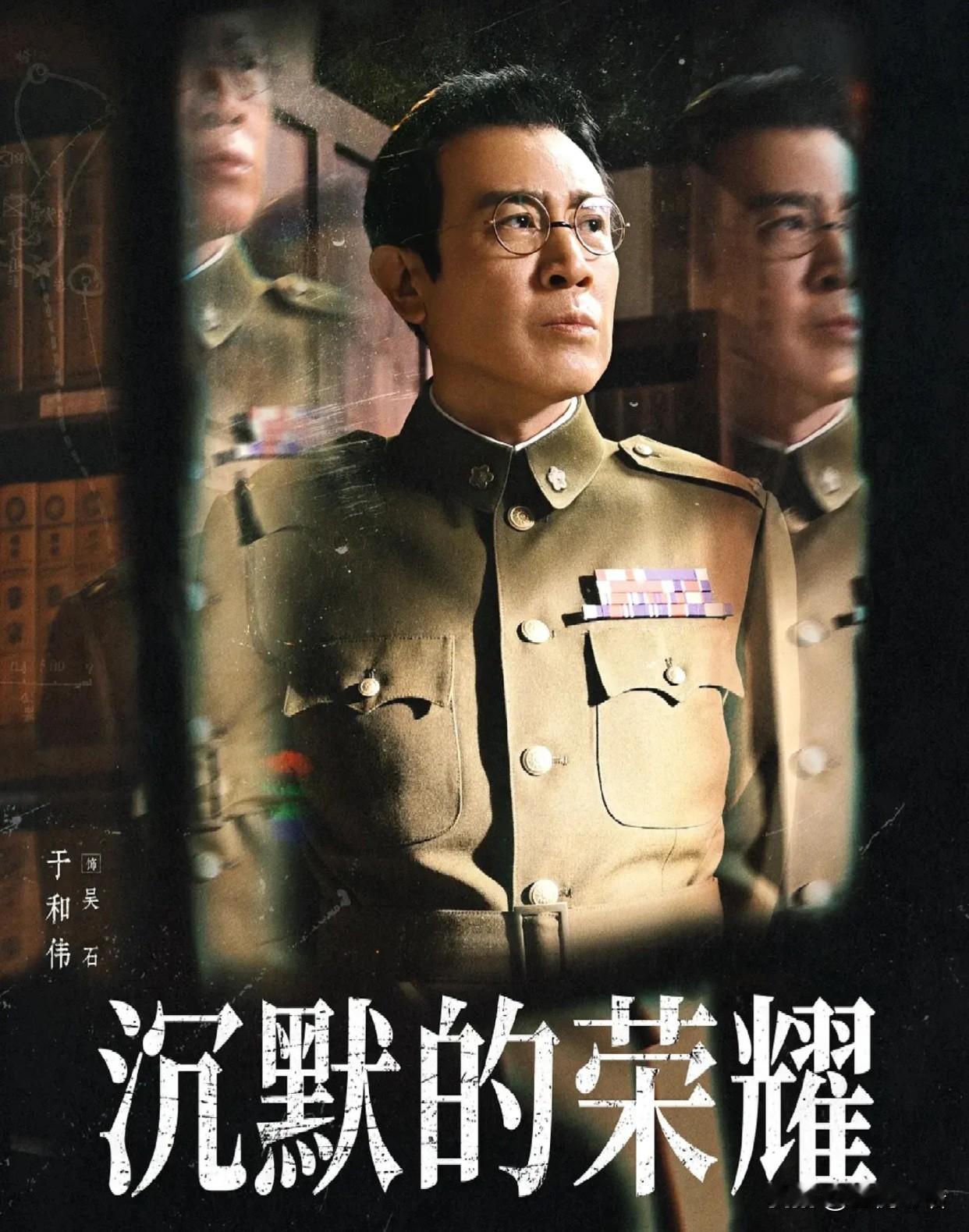

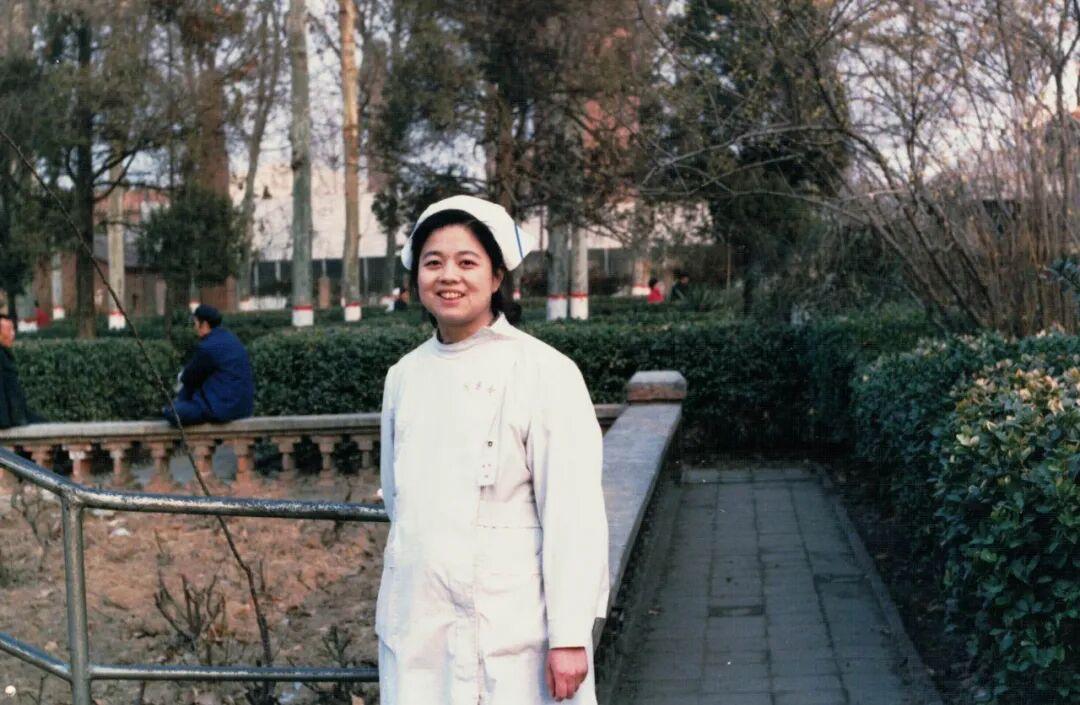

《沉默的荣耀》中,吴公馆的仆人阿兜,导演好几次把特写镜头给到她,这绝非偶然。因为,在真实的历史中,阿兜是有原型的。 你要是仔细琢磨那些特写镜头,会发现导演的心思特别细——阿兜端茶递水时悄悄打量客人的眼神,收拾房间时指尖快速掠过桌角的动作,甚至低头干活时嘴角那抹不易察觉的沉稳,这些细节根本不是普通仆人该有的状态。这背后,藏着原型人物陈翠英(注:部分史料记载为“陈阿翠”,因隐蔽工作化名较多,以公开档案为准)的真实经历,她可不是什么普通佣人,而是当年潜伏在敌人核心区域的地下工作者。 陈翠英的故事,得从抗战时期说起。那会儿她才二十出头,因为家境贫寒,经组织安排,以“佣人”身份进入当时的敌伪机关家属院工作。你可别觉得“佣人”好当,这份差事简直是在刀尖上走——每天要伺候东家起居,还要在敌人眼皮子底下听消息、传情报,哪怕一个眼神不对,都可能掉脑袋。她白天要干粗活,洗衣做饭、打扫院子,晚上等所有人睡熟了,才敢借着月光,把白天听到的谈话、看到的文件边角信息,用针尖蘸着墨汁,密密麻麻写在纸条上,再缝进衣角里,等着联络员来取。 有一次,她听到东家跟客人聊“物资运输路线”,虽然只听清了几个地名和日期,却立刻意识到这是重要情报。当天晚上,她趁着给东家送夜宵的间隙,悄悄把记着信息的小纸条塞到了厨房柴火堆的夹缝里——那是她和联络员约定的秘密交接点。可就在第二天,敌人突然查岗,翻遍了整个院子,连柴火堆都被扒开检查,幸好前一晚联络员已经取走了情报,她才没暴露。事后她回忆,那天她端着水盆擦桌子,手心里全是汗,却硬是装得跟没事人一样,因为她知道,自己一慌,不仅自己没命,还会连累整个联络站。 在隐蔽战线里,像陈翠英这样的“小人物”太多了。他们没有光鲜的身份,没有轰轰烈烈的战绩,一辈子都藏在“仆人”“小贩”“车夫”这些最不起眼的身份背后。他们不用枪,不用炮,靠的就是一双耳朵、一双眼睛,还有一颗扛得住压力的心脏,把最关键的信息从敌人窝里递出来。这些信息,有时候是一份兵力部署图的边角,有时候是一句不经意的谈话,却可能在关键时刻改变战局。 导演反复给阿兜特写,根本不是浪费镜头,而是想告诉观众:历史不该只记住那些站在台前的英雄,更要记得这些藏在幕后的“隐形人”。阿兜在剧里话不多,干的都是杂活,可每次特写镜头里,她的眼神都透着股韧劲,那其实是原型陈翠英们的精神缩影——他们把信仰藏在卑微的身份里,把危险扛在自己肩上,哪怕一辈子不被人知道,也守着对组织的承诺。 现在再看剧里的阿兜,就不会觉得她只是个配角了。那些看似多余的特写,其实是对无名英雄的致敬。陈翠英们到去世,可能都没跟家人说过自己当年的身份,他们的名字没出现在历史课本里,没刻在纪念碑上,可正是这些“小人物”的沉默坚守,才撑起了当年的隐蔽战线。 导演用镜头把阿兜从“背景板”拉到台前,说到底,就是想让我们知道:真正的荣耀,从来不止是站在聚光灯下的光芒,还有那些藏在角落里,用平凡生命守护信仰的沉默。这些“小人物”,才是历史里最该被记住的“大人物”。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。