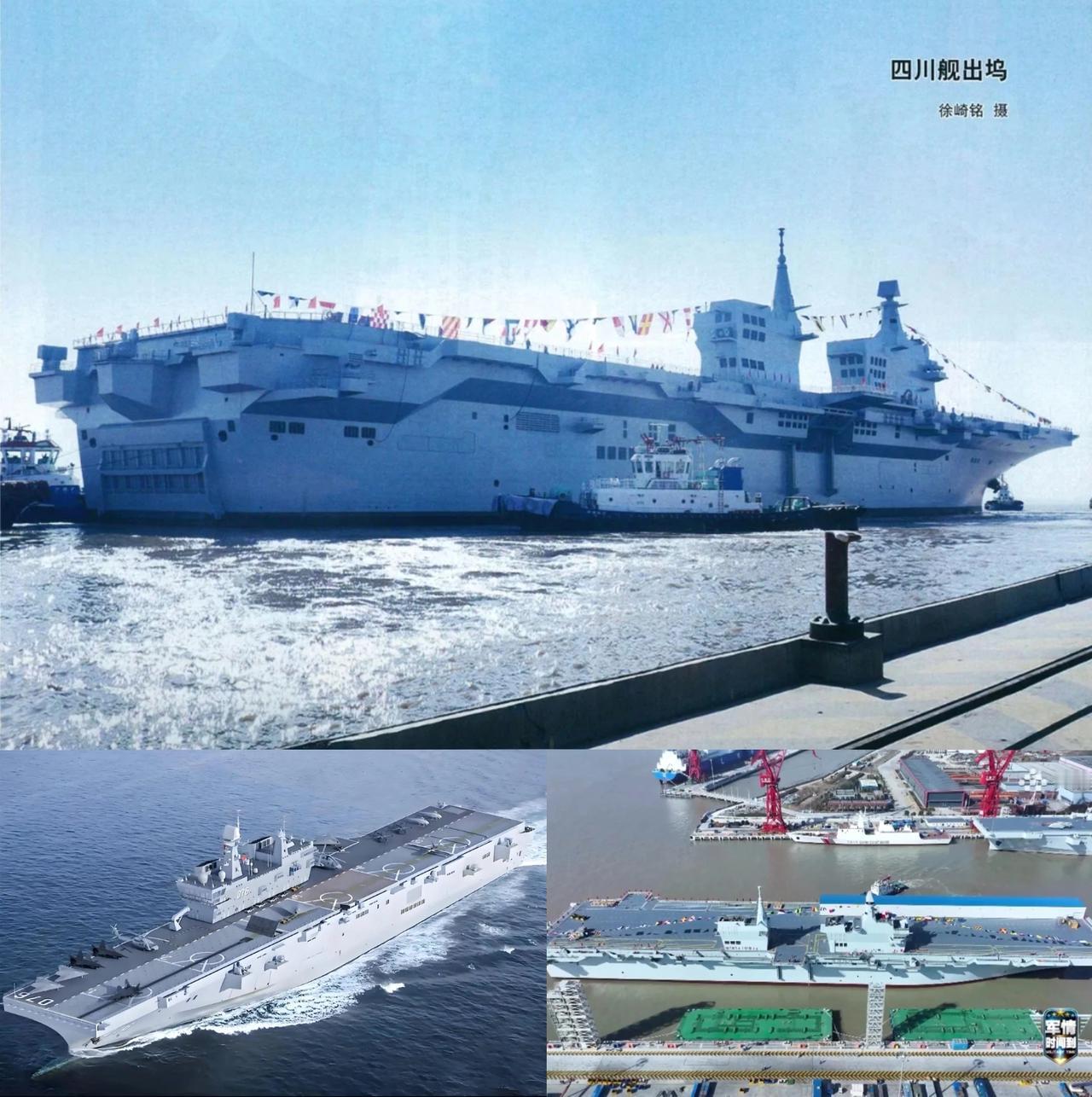

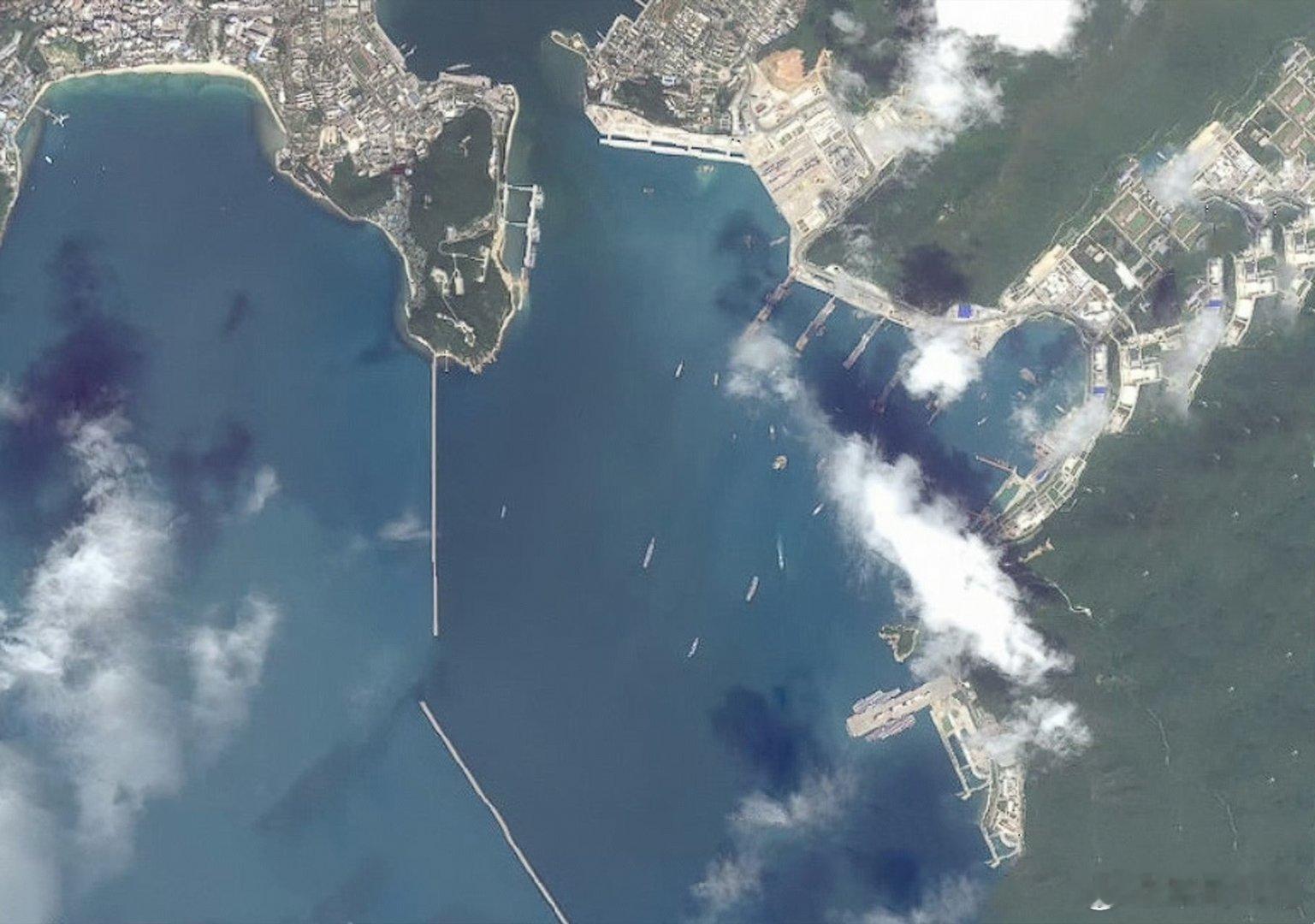

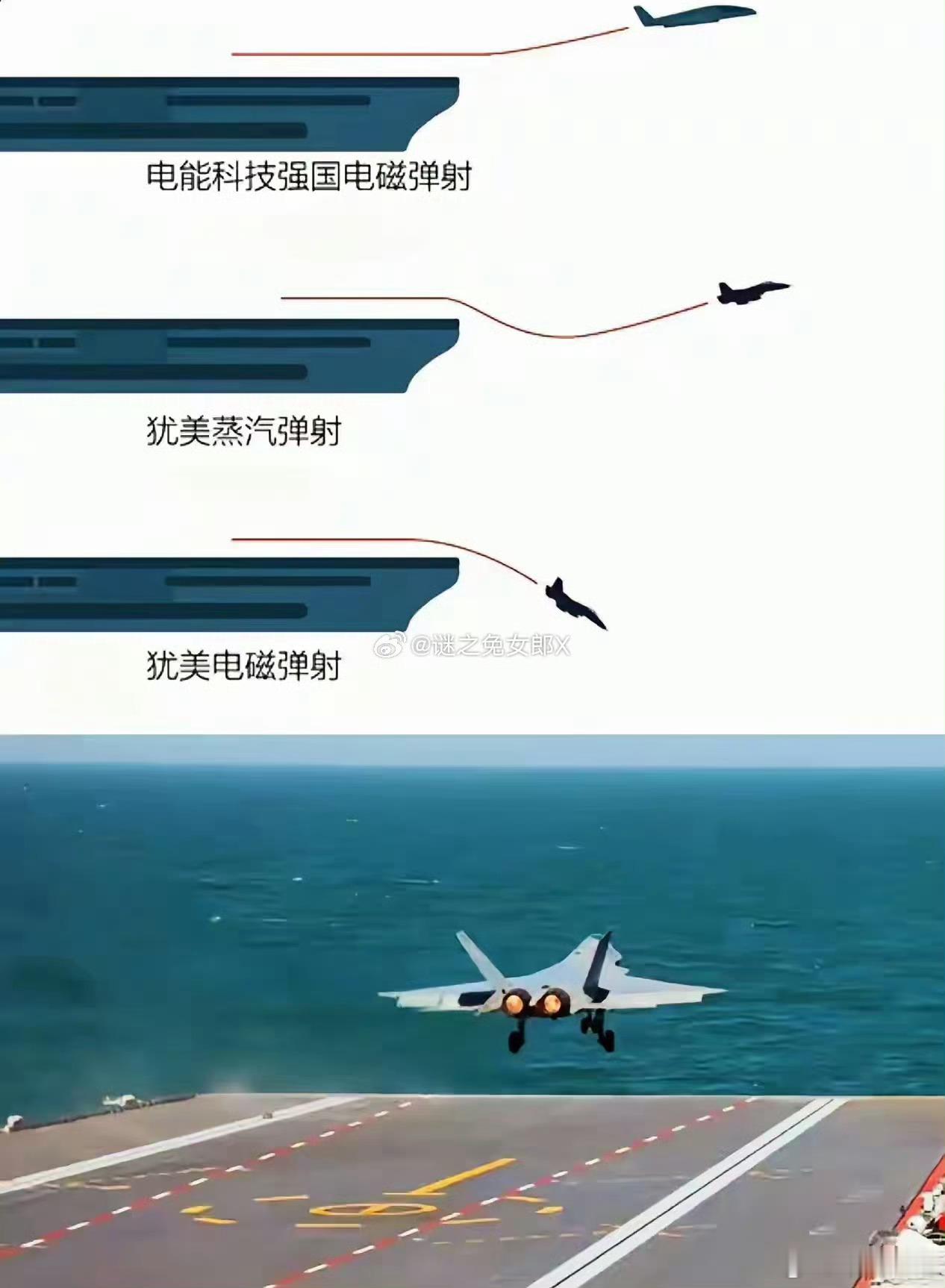

福建舰不会再有第二艘,交付一再推迟,压根不是技术卡了壳,而是海军在借着这艘船 “打磨” 下一代航母的标准答案,这种操作在咱们海军的装备发展里早有先例。 福建舰作为中国海军第三艘航母,自2022年6月下水以来,便以其创新设计备受瞩目。这艘8万吨级舰艇不同于前两艘滑跃式航母辽宁舰和山东舰,它首次采用常规动力结合电磁弹射系统,直通甲板布局标志着中国航母技术从跟跑到并跑的跨越。交付进程从最初预期推迟至2025年底,主要源于海军有意将其定位为技术验证平台,而非批量生产模板。建造初期,原方案为6万吨级配备蒸汽弹射,但迅速升级为电磁系统,这要求全面重构电力布局和舰体结构。 舰岛体积缩小约20%,升降机从3部减至2部,第三条弹射轨道与飞机待机区整合,这些调整虽牺牲部分空间,却为边界测试提供了必要条件。海军的选择体现了战略定力:与其重复建造过渡型号,不如集中资源验证核心技术,确保后续舰艇一步到位。这种“独苗”策略,避免了维持多套保障体系的巨额成本,一支航母战斗群的1600亿元投入,更适合转向核动力平台。福建舰的使命在于积累全系统数据,为004型核动力航母铺路,这在海军装备史上并非新鲜事。 电磁弹射系统的验证是福建舰海试的核心任务。从2024年5月首次出海,至2025年9月完成第八次海试,历时一年多,进度超出预期。三型舰载机——歼-15T、歼-35和空警-600——已实现弹射起飞和着舰训练,电磁轨道每周模拟近200次操作,相当于山东舰三年训练量。能量转化率超过90%,故障率较美国福特级低12%,中压直流电力系统让电容设备在45秒内充满,弹射效率达95%以上。这些指标并非实验室产物,而是通过多舰协同、极端海况下的真实检验得来。海军借此摸透了电力管理、作战指挥和舰载机适配性,数据涵盖起降频次、响应时间和系统交互细节。交付推迟的每一天,都转化为宝贵参数,避免了未来设计中的试错成本。相比福特级十年磨一舰的反复调试,中国海军的路径更注重前期验证,确保技术成熟再批量。这种操作源于对效费比的精准把控:再造一艘福建舰,意味着额外一套维护链条,不如将资源倾斜到核动力航母上,实现从常规到核动的质变。 海军装备发展的“先试后造”模式,在福建舰身上体现得淋漓尽致。早在2003年,首艘052C型驱逐舰下水,仅建造两艘便停产,转而聚焦相控阵雷达和新导弹技术的打磨。舰上测试中,雷达阵列捕捉信号的算法逐步优化,导弹垂直发射的轨迹精度得到验证。到2014年,052D型批量生产时,所有问题已解决,排水量7000吨的舰艇配备32单元垂直系统,防空能力大幅提升。同样,2017年055型万吨大驱横空出世,直接定义区域防空新标准,112单元垂直发射器整合防空反舰导弹,电力系统支持高能武器集成。这些先例证明,海军从不追求数量堆砌,而是通过少数试验舰迭代标准。 福建舰延续此路,电磁弹射的可靠性数据已导入下一代设计,四条轨道、三台升降机、核反应堆供电的配置,将让舰载机数量翻番,作战半径覆盖第二岛链。过去追求“数量取胜”,如今转向“质量定乾坤”,这种转变源于对国际格局的清醒判断。美国福特级虽先进,却因电磁系统故障频发,服役延宕七年。中国则以福建舰为“活体实验室”,高效验证全电推进和隐身适配,确保跃升无隐患。 004型核动力航母的雏形已在大连造船厂显现。2025年9月,卫星图像捕捉到分段组装迹象,预计2026年下水、2028年服役,排水量超10万吨。这艘舰将集成电磁弹射、高超音速武器和激光防御系统,核反应堆布局在武汉陆基模型上反复模拟,热交换过程稳定可靠。福建舰的海试数据直接支撑其设计,舰载机起降效率将提升一倍,编队作战半径延伸至西太平洋核心区。海军的战略眼光在于资源集中:福建舰的“独一无二”身份,省去了重复验证的开支,让004型直奔“完全体”。相比美国“边修边改”的福特级,中国路径更高效,服役周期缩短一半。这种“慢就是快”的智慧,根植于装备迭代的深层逻辑:一艘定标准的航母,价值远超三艘无突破的舰艇。福建舰的任务即将收官,它从过渡平台转向技术跳板,铸就海军从“跟跑”到“领跑”的底气。