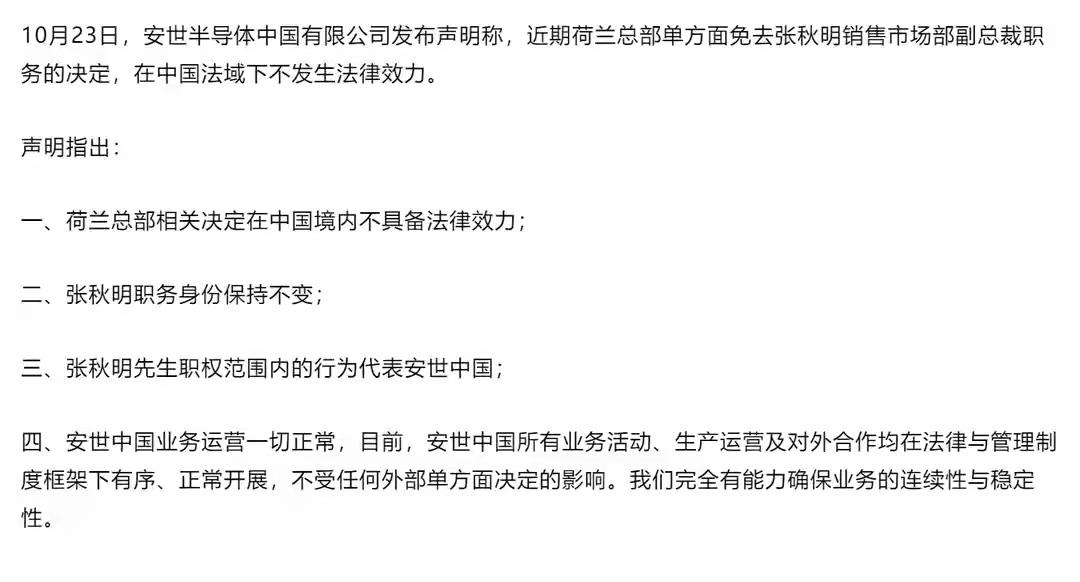

有人问安世破产了谁的损失大?答案很简单,目前安世半导体是100%的中资企业,当初花了几百亿,真金白银收购的。所以说,安世半导体如果最终破产了,那么损失的只有中企。至于荷兰,原本就是抢夺的,能有什么损失呢? 曾经,这是一桩人人称道的跨国联姻。中国企业闻泰科技展现雄厚实力与宏大战略布局,豪掷数百亿人民币,成功将欧洲半导体领域的翘楚安世半导体纳入麾下,书写产业并购新的精彩篇章。2 019年,这笔交易终于尘埃落定。它堪称彼时中国半导体领域规模最大的一次海外收购,在行业内激起层层涟漪,其影响至今仍值得细细品咂。 安世可不是普通公司,它是汽车级功率芯片领域的全球领跑者,一个名副其实的“隐形冠军”。这桩收购一度被看作是中欧合作的完美范本,一笔显而易见的双赢买卖。 然而,谁也没想到,几年后的今天,这场合作典范会演变成一场冰冷的对峙。风向从2021年开始转变,在美国推动“芯片联盟”围堵中国的背景下,荷兰政府突然以“国家安全”为由介入。合作的佳话瞬间变成了权力的游戏,大家都在问,现在,到底是谁在控制安世? 荷兰人的手段堪称一套法律上的“组合拳”。他们先是援引国家安全审查,这个理由听上去无法反驳。紧接着,部分资产和专利被冻结,公司的中方董事会成员也被法院一纸裁定直接罢免,换上了一批荷兰籍高管来主导运营。 这一连串操作下来,结果就是虽然闻泰科技在纸面上仍然是100%的所有者,但实际上已经彻底丧失了对安世的经营控制权。这感觉就像房子还是你的,但门锁被换了,还住进来一群“管家”。荷兰用这种方式,几乎“零成本”地架空了股东,但也把自家“开放”、“法治”的金字招牌摔在了地上,让全球投资者心里都咯噔了一下。 荷兰一度笃定大局尽在掌握,可当尘埃落定,他们才猛然发现,自己最终攥在手里的,只是个毫无实质的空架子。中方的反制力量,不在法庭上,而在生产线上。 收购完成后,安世早已形成一个特殊格局:设计研发在欧洲,但最核心的封装测试环节在中国。安世超过七成的芯片,都必须在中国的东莞工厂完成封装,才能从一堆半成品,变成汽车厂商能用的最终产品。 这“最后一公里”,成了中方的命门。中方实施相关芯片元器件出口管制举措,犹如精准落子。这一行动有效且精准地阻断了安世芯片流向欧洲的路径,展现出管控的针对性与实效性。压力瞬间传导到了欧洲经济的动脉——汽车产业。 大众汽车率先表态,坦言当下芯片库存岌岌可危,仅能维持三周之久。此情况如一面镜子,清晰映照出供应链层面亟待解决的紧迫难题。 宝马和奔驰的新能源生产线拉响了停工警报,就连特斯拉Model3和ModelY的主驱芯片供应也亮起了红灯。想找替代品?没那么容易,汽车核心芯片的认证周期长达12到18个月。对这些车企来说,这不是成本问题,而是生产线要不要停摆的生存问题。 最终,这场博弈没有赢家,而是形成了一种“谁也别想好过”的僵局。这活生生地展示了当今全球产业链有多脆弱。 荷兰虽然在法律上控制了公司,却无法生产出能交付的成品,反而让自己最重要的汽车产业陷入瘫痪,最终不得不放低姿态,表示愿意“对话解决”。 而闻泰科技数百亿的投资面临巨大风险,公司一个重要的营收来源也大受影响,这无疑倒逼着国内加速相关芯片的自主研发进程。 安世事件戳破了一个巨大的幻象:那种脱离了实体生产环节的“纸面控制权”,终究只是空中楼阁。真正的安全,不是靠一纸股权协议,而是源于在全球分工中,你是否占据了那个不可或缺的位置。 这个故事为所有全球化参与者都上了一课。它宛如一座里程碑,标志着一个时代的落幕。往昔单纯汲汲于市场效率的岁月已悄然远逝,新的发展图景正待绘就。 在未来跨国投资领域,企业需将地缘政治与法律风险置于市场风险之上优先考量。如此审慎权衡,方能在复杂多变的国际投资环境中规避潜在危机,谋求长远发展。 出海不再是简单的商业计算,更要学会用法律和舆论保护自己,聪明地分散布局。在这个越来越复杂的世界里,定力和智慧,远比资本和速度更重要。 信源:中华网热点新闻《对中国下战书,荷兰也摊牌,明抢中企海外资产,出手比美国还狠》