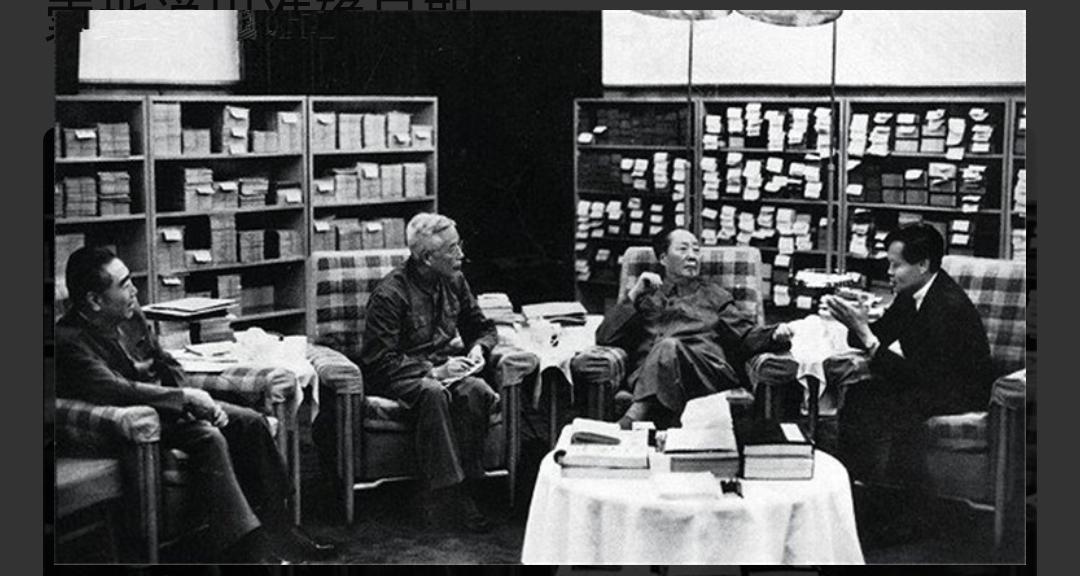

两地相隔,深情未远:杨振宁与杜致礼的身后事,藏着跨越山海的牵挂 看到这个事儿的时候,我心里咯噔一下。 杨先生的夫人,杜致礼女士,安葬在美国纽约。他自己,最后回了八宝山。 这一东一西的距离,隔着太平洋,隔着万水千山,光是想想,心里就堵得慌。可若真了解他们走过的一辈子,就知道这不是“分离”,而是两个人用各自的方式,守着心里最珍视的东西。 先说说杜致礼女士吧,她可不是普通的女子。她是抗日名将杜聿明的女儿,出身名门,却有着难得的温婉与通透。1944年,18岁的杜致礼在西南联大附中读书,22岁的杨振宁是那里的数学老师,一次偶然的课堂相遇,成了两人缘分的起点。后来杨振宁赴美留学,两人断了联系,直到1949年,在普林斯顿的一家中餐馆重逢,这才续上了缘分,1950年结为夫妻。 往后的几十年,杜致礼成了杨振宁最坚实的后盾。杨振宁在物理领域钻研,她就在身后把家打理得井井有条,照顾孩子,操持家务,从不让他分心。那些年,杨振宁在国际上声名鹊起,可很少有人知道,这份成就背后,是杜致礼默默的付出。他们在美国生活了大半辈子,儿女也在当地成家,对他们来说,美国是生活了几十年的地方,有太多回忆。2003年,杜致礼女士因病去世,享年77岁。当时杨振宁已经81岁,白发人送黑发人,痛彻心扉。按照杜致礼生前的意愿,也考虑到儿女都在美国,方便祭拜,最终将她安葬在了纽约的一处墓园,那里安静清幽,像是能留住他们一起走过的岁月。 而杨振宁先生,他的心里始终装着祖国。早在上世纪50年代,他就盼着能回国效力,可当时的环境不允许。直到2003年,在杜致礼去世后,81岁的他毅然决定回国定居,受聘于清华大学,把余生的精力都投入到中国的科研和教育事业中。他牵头组建科研团队,培养年轻学者,为中国物理学的发展搭桥铺路,甚至在90多岁高龄时,还坚持给学生上课。对他来说,回国不是一时兴起,而是深埋心底几十年的夙愿——他的根在中国,他想把最后的时光,留在这片生他养他的土地上。 2024年,杨振宁先生逝世,享年102岁。按照他的遗愿,骨灰安葬在八宝山革命公墓。这是对他一生贡献的认可,也是他“叶落归根”的心愿。八宝山安葬着无数为国家和民族做出贡献的人,杨振宁先生在这里安息,与前辈们相伴,也算是了却了他对祖国的一片赤诚。 有人说,他们夫妻二人安葬在两地,多遗憾啊。可我觉得,这份“分离”里,藏着最深的理解与成全。杜致礼陪着他在美国漂泊半生,最后留在了充满生活印记的地方;杨振宁带着她的牵挂回到祖国,用余生践行报国初心。他们虽然隔着山海,可一辈子的深情,早就刻在了彼此的生命里。杜致礼在纽约的墓园里,守着他们共同的岁月;杨振宁在八宝山的土地上,圆了他的归国之梦。这份跨越时空的默契,比朝夕相伴更让人动容。 说到底,真正的感情从不是形影不离,而是哪怕相隔万里,心里的牵挂从未断绝。杨振宁与杜致礼的身后事,看似是两地相隔,实则是两个人用各自的方式,守护着彼此的回忆,也坚守着自己的初心。这份深情,跨越了山海,也永远留在了岁月里。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。