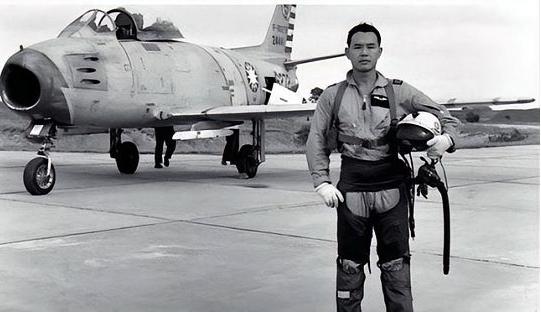

聂曦妻子陈淑贞:守着烈士遗愿活了72年,临终才敢说我等了一辈子。 陈淑贞出生在福州南后街一个寻常人家,那里巷子窄小,生活单调。父亲靠街边修鞋为生,每天蹲在木凳上敲打鞋底,收入勉强够一家温饱。母亲则在家缝补衣物,油灯下针线穿梭,教导女儿从小学手艺。她从小手指灵巧,拿起布头就能绣出细致花样,邻里妇女常上门求她纳鞋底或补袖口。酬劳虽少,她从不计较,渐渐在街坊中有了名声。这份手艺成了她日后自立的根本,也让她在贫困中找到一丝安稳。1940年代的福州,社会动荡,国民党统治下民生艰难,她家虽无大富大贵,却也平稳度日。直到1946年,18岁的她经人介绍,认识了开文具店的聂曦。那时聂曦已投身地下工作,表面上卖纸墨,暗中传递情报。他人稳重,帮她父亲抬修鞋箱,从不嫌脏累。两人订婚简单,她戴母亲银镯子,他送铜怀表作为信物。 聂曦的身份特殊,作为地下党员,他参与机密任务,风险极高。1948年冬,他接到组织指令,前往台湾执行情报工作。那年福州寒风刺骨,他收拾行囊时,将怀表塞给陈淑贞,叮嘱她用它数日子,等他归来对账。凌晨巷口送别,她目送他身影远去,从此音讯全无。台湾解放前夕,国民党败退,聂曦的任务转为潜伏收集情报。1950年,他不幸被捕牺牲,年仅29岁。组织为保护机密,长期未公开其事迹。他的牺牲属于隐蔽战线,无碑无冢,只有一纸证明。陈淑贞得知消息时,手颤着接过文件,却一滴泪未落。她将证明与怀表锁进木盒,从此封口不提。街坊传言他投敌,她从不辩解,只埋头做活。那些年,福州街巷变迁,她拒绝多次婚事提议,坚持独身。 陈淑贞的日子过得清苦,却井井有条。她继续靠针线手艺维生,早出晚归,缝补衣物换取微薄收入。冬天裹旧围巾,夏天披薄衫,小板凳上坐一天,针脚密实,街里女人都找她。家里四壁萧条,饭桌少见油花,她从不抱怨。聂曦走后,她明白牺牲概率大,但怀表成了精神支柱。每天无人时,她取出擦拭,听滴答声,仿佛他还在。组织偶尔派人慰问,她谢绝额外待遇,只求安静生活。她没上过学,没当过烈士家属代表,甚至电视都少开。街坊知她心事,却无人深问。这份低调,体现了她对遗愿的守护。聂曦生前嘱托保密,她一生恪守,从不对外张扬。72年光阴,她见证福州从旧城到新貌,巷子拆建,亲人渐少。她守着小屋,守着木盒,生活如一针一线,平凡中透着坚韧。 聂曦的牺牲事迹,多年后才逐步解密。1950年台湾白色恐怖时期,他被捕后坚贞不屈,保护了情报网。他的工作涉及潜伏国民党内部,传递关键军情,为解放台湾积累情报。陈淑贞虽不知细节,却通过组织简要了解,更加坚定等待。她拒绝再婚,不仅是为个人承诺,更是为烈士尊严。那些年,社会变迁大,烈士家属多获照顾,她却选择自食其力。街坊忆她话少,手艺好,活计总准时交付。一次病重,她仍卧床缝补,邻居不解,她说这是心意。她的坚守,体现了普通人对信仰的朴实忠诚。聂曦虽非大英雄,却在隐蔽战线出力巨大。他的故事,填补了谍战历史空白,感动后人。 岁月推移,陈淑贞的身体渐衰,九十多岁仍坚持出门做活。2010年代,福州老街改造,她搬入新居,木盒随身不离。侄女照顾她,偶尔问起往事,她只摇头。2020年,她97岁,卧床不起,视线模糊。侄女翻出木盒,她接过怀表,按耳听声,轻声说出那句埋藏72年的话。随即安详离世,手握表链,脸上平静。这一生,她没索要名分,没炫耀苦守,只用行动兑现承诺。聂曦的遗愿,是保密与等待,她做到了极致。她的故事流传开来,街坊感慨,这份情感纯净如表针,滴答不息。烈士妻子的身份,对她只是标签,她更在意那份两人间的默契。