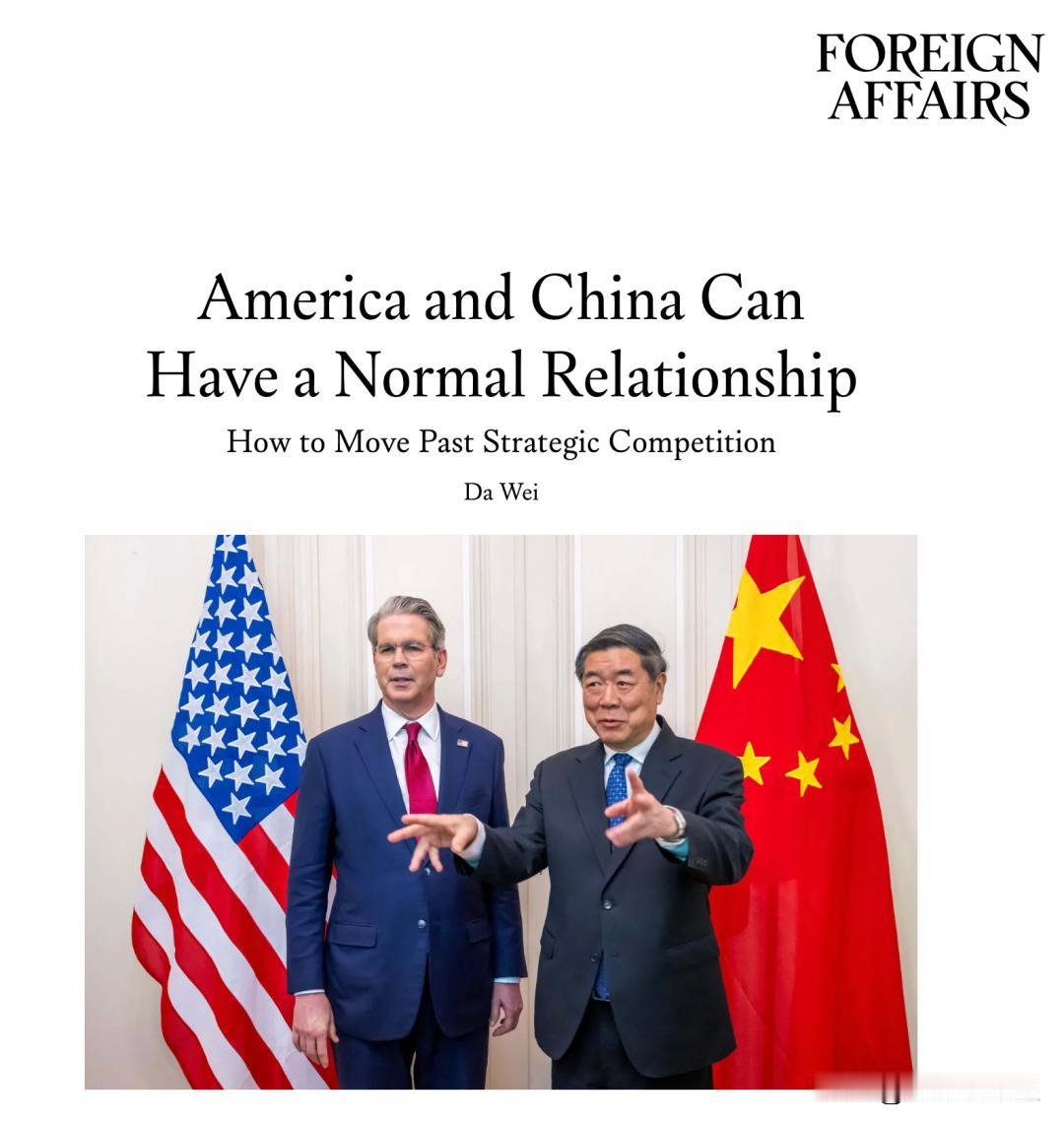

中美高层贸易磋商落下帷幕!美国财政部发言人第一时间对外披露相关情况!10月26日美国财政部发言人在吉隆坡表示,中美为期两天的高级贸易官员会谈已经结束,目的是避免贸易战升级。 10月26日,中美经贸磋商在吉隆坡落下帷幕。美国财长贝森特一句“不再考虑对华加征100%关税”的表态,瞬间引爆国际舆论。这一罕见措辞,被外界视为中美经贸关系迈向缓和的关键信号,也折射出美国在贸易战博弈中的策略调整。 先说说这场磋商的 “时间密度”—— 从 10 月 25 号开始,中美高级贸易官员在吉隆坡的谈判室里待了整整两天,每天的沟通时长都超过 8 小时,连午餐都是简单的工作餐,可见双方都想在有限时间里推进实质性问题。 美国财政部发言人在披露时没提太多细节,但提到 “双方围绕贸易摩擦的核心分歧展开了深入交流”,结合之前的谈判脉络,这些分歧大概率包括对华加征关税的调整、半导体出口限制的范围,以及农产品采购的具体规模。 要知道,目前美国对中国价值 3700 亿美元的商品仍维持着不同幅度的关税,而中国对美农产品进口量较 2020 年巅峰期仍有差距,这些都是双方急需解决的 “硬骨头”。 格里尔提到的 “成果接近提交领导人审议”,算是这次会谈最受关注的信息。能走到这一步,意味着双方在不少关键议题上已经达成初步一致,不再是停留在 “交换意见” 的阶段。 有参与会谈的知情人士透露,双方在农产品领域的共识相对明确 —— 美方可能同意将中国对美大豆的年度进口配额从目前的 1800 万吨提升至 2200 万吨,同时降低小麦、玉米的进口检验门槛,比如将玉米的 “呕吐毒素检测” 标准与国际接轨,这能减少中国企业的进口成本。 作为回应,中方可能会扩大对美能源产品的采购,尤其是液化天然气,预计未来 12 个月的进口量会突破 400 万吨,比 2024 年前三季度的 350 万吨再提一个台阶。这些具体的数字,正是 “接近提交审议” 的底气所在。 更关键的是,格里尔还提到 “讨论贸易协议提案的最终细节”,这说明双方已经开始打磨协议文本,而不只是口头承诺。通常来说,贸易协议的最终细节会涉及执行机制、争议解决流程,以及违约后的应对措施。 从市场反应来看,各方对这次会谈成果也持乐观态度。10 月 26 日会谈结束后,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格上涨 2.3%,因为市场预期中国进口量增加会消化美国的大豆库存。 USDA(美国农业部)的数据显示,目前美国大豆库存已达 5800 万吨,创 5 年来新高,农场主的销售压力很大。 中国 A 股的家电、机械板块也应声上涨,美的、格力等企业的股价涨幅超过 1.5%,这些企业对美出口占比不低,关税若能调整,会直接提升其利润空间。这种市场层面的积极反馈,也从侧面印证了会谈成果的实际意义。 不过也得注意,“接近提交审议” 不代表 “已经敲定”。接下来双方还需要完成协议文本的最终修订,然后提交各自国内的相关部门审核 —— 美国这边需要经过国会的听证程序,尤其是共和党可能会对 “对华让步” 提出质疑;中国这边则需要国务院相关部门联合评估,确保协议符合国家利益。 格里尔也提到 “正在朝着有效会谈阶段迈进”,用 “正在” 二字,说明还有未完成的工作,比如在半导体出口限制上,美方可能只愿意放宽中低端芯片设备,而中方希望覆盖更多用于新能源汽车的芯片类型,这部分分歧可能还需要进一步沟通。 这次会谈的另一个亮点,是双方都在 “避免贸易战升级” 上达成共识。美国财政部发言人明确将此作为会谈目的,说明美方也意识到,继续升级贸易摩擦对双方都没好处。 2024 年前三季度,美国对华出口额同比下降 4%,其中半导体设备出口下降 12%,而中国对美出口的机电产品下降 6%,这种 “双降” 的局面,让两国企业都承受着压力。 格里尔的表态也透露出 “务实” 的态度,没有像之前那样强调 “对华强硬”,而是用 “有效会谈”“最终细节” 等更中性的表述,这或许意味着美方在谈判策略上也有所调整,更注重 “解决问题” 而非 “制造对立”。 现在来看,中美经贸关系总算迎来了一点 “确定性”。虽然协议还没最终落地,但 “成果接近提交领导人审议” 已经是不小的进展。接下来的重点,就是看双方能否在最终细节上尽快达成一致,以及国内审批流程是否顺利。 对企业来说,这意味着可以开始规划后续的进出口计划,不用再像之前那样 “观望不定”;对全球产业链来说,中美贸易摩擦的缓和,也能减少供应链的波动,毕竟两国都是全球经贸体系的重要参与者。 信源:北方网