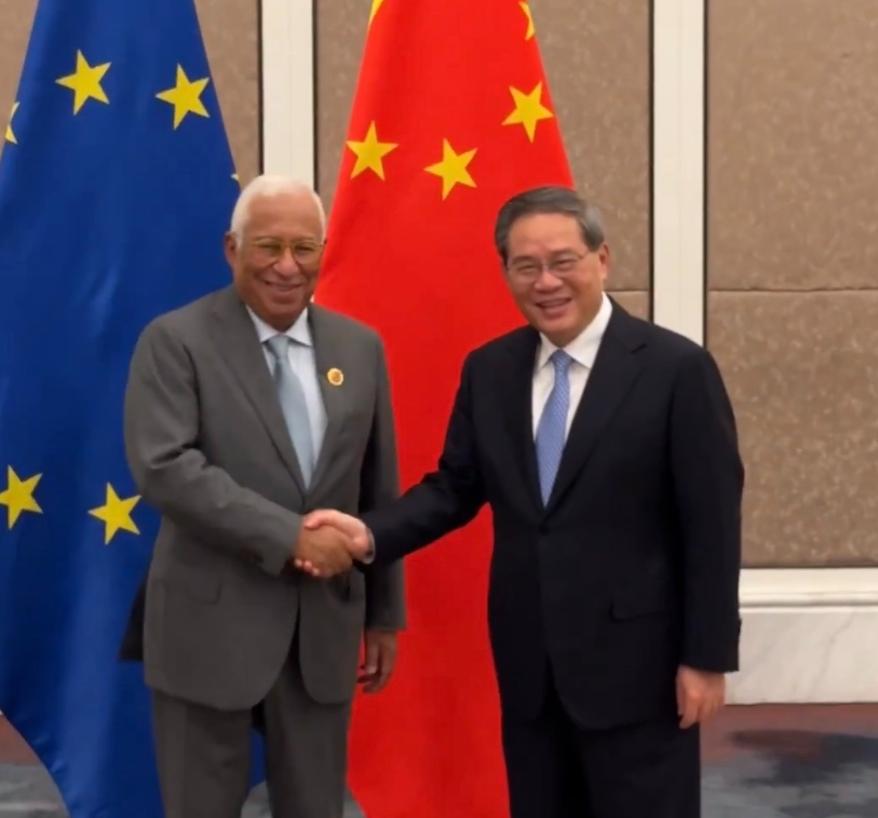

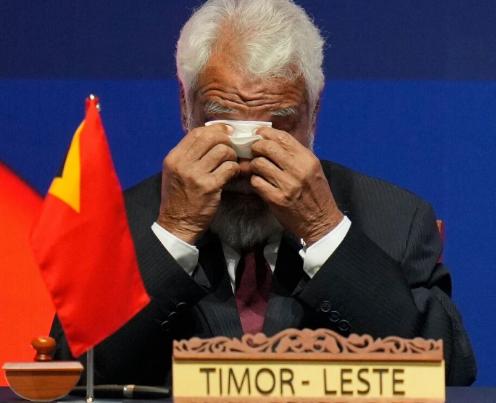

中国和欧盟谈好了 当地时间10月27日,中国国务院总理李强在马来西亚吉隆坡会见欧洲理事会主席科斯塔,双方就中欧关系以及未来的合作进行了重点讨论。 先回头看 50 年前,那时候中欧合作真叫 “难”。西方阵营把路堵死,两边一年做买卖的钱连 10 亿美元都不到,想一起搞技术?门都没有。 可现在呢,2024 年一年,中欧贸易额快摸到 8000 亿美元了!不管是欧洲的汽车零件,还是中国的光伏板,27 个欧盟国家里,十有八九都跟中国有合作。这次会谈,就是要把这份 “红火” 搞得更稳。 第一个大成果,直接解决了企业最愁的 “运货难”。之前红海不太平,亚欧之间 60% 的货船得绕远路走好望角,单程多花十几天不说,运费直接翻了倍。欧洲车厂等着中国的电池原料开工,中国机械厂盼着欧洲的核心零件组装,两边都快急疯了。 这次一谈妥,直接上了 “双保险”,中欧班列今年要比去年多开 15%,还跟地中海海运串起来搞 “陆路 + 海路” 闭环。现在从德国杜伊斯堡运零件到重庆,22 天就到,比红海乱之前还快 3 天 , 企业再也不用怕 “断货停产” 了 第二个惊喜,是能源安全玩起了 “互补牌”。欧洲这两年受能源危机折腾,特别缺清洁能源;中国的光伏、风电技术正好能顶上,还想借欧洲的标准打开更大市场。这次俩人直接敲定了两个硬项目:国家电网和葡萄牙电网联手搞 “跨国智能电网”,以后欧洲的风电、光伏电能更稳地送到用户家; 还有氢能合作,中欧专门组了 “氢能工作组”,已经落地好几个联合研发项目,德赛电池刚给土耳其送了 200 套储能系统,三孚新科还和欧洲企业建了电池材料实验室。对欧洲来说,这是能源安全的 “定心丸”;对中国来说,这是技术出海的 “快车道”。 第三个突破,绿色合作终于 “不卡壳” 了。欧盟想在 2030 年减排 40%,光喊口号没用,得有真技术。之前中国的光伏逆变器、风电整机想进欧洲,总因为 “标准不一样” 卡脖子,改来改去费钱又费时间。这次一谈妥,直接 “互认” 了 中国设备不用改标准,直接就能进欧洲市场;反过来,欧洲的碳捕捉技术也能快马加鞭进中国的钢厂、水泥厂。就像波黑那个风电场,中国企业不光带去设备,还跟欧盟一起定了 “山地风电场怎么建” 的规矩,现在塞尔维亚、克罗地亚建风电场都照着来 ,等于中欧一起给全球绿色项目立了个好榜样。 第四个最让人松口气的,是碳关税终于 “不坑人” 了。欧盟之前要收碳关税,一开始没考虑中国这样的发展中国家,要是按原来的规矩,中国的钢铁、铝制品卖到欧洲,成本得涨一大截。 这次谈妥后,直接给了 3 年过渡期,而且中国企业搞的绿色项目,还能用来抵扣部分关税 —等于少花了不少钱,也不用怕丢了欧洲市场。 这些事不只是中欧自己的事,对全球都管用。现在有些国家总想着 “对着干”,但中国和欧盟选择 “一起干”。以后中欧班列会开得更密,绿色项目会铺得更广,这不是一时的热闹,是给全球合作打了个样。 信息来源:李强会见欧洲理事会主席科斯塔 新京报2025-10-27 14:13