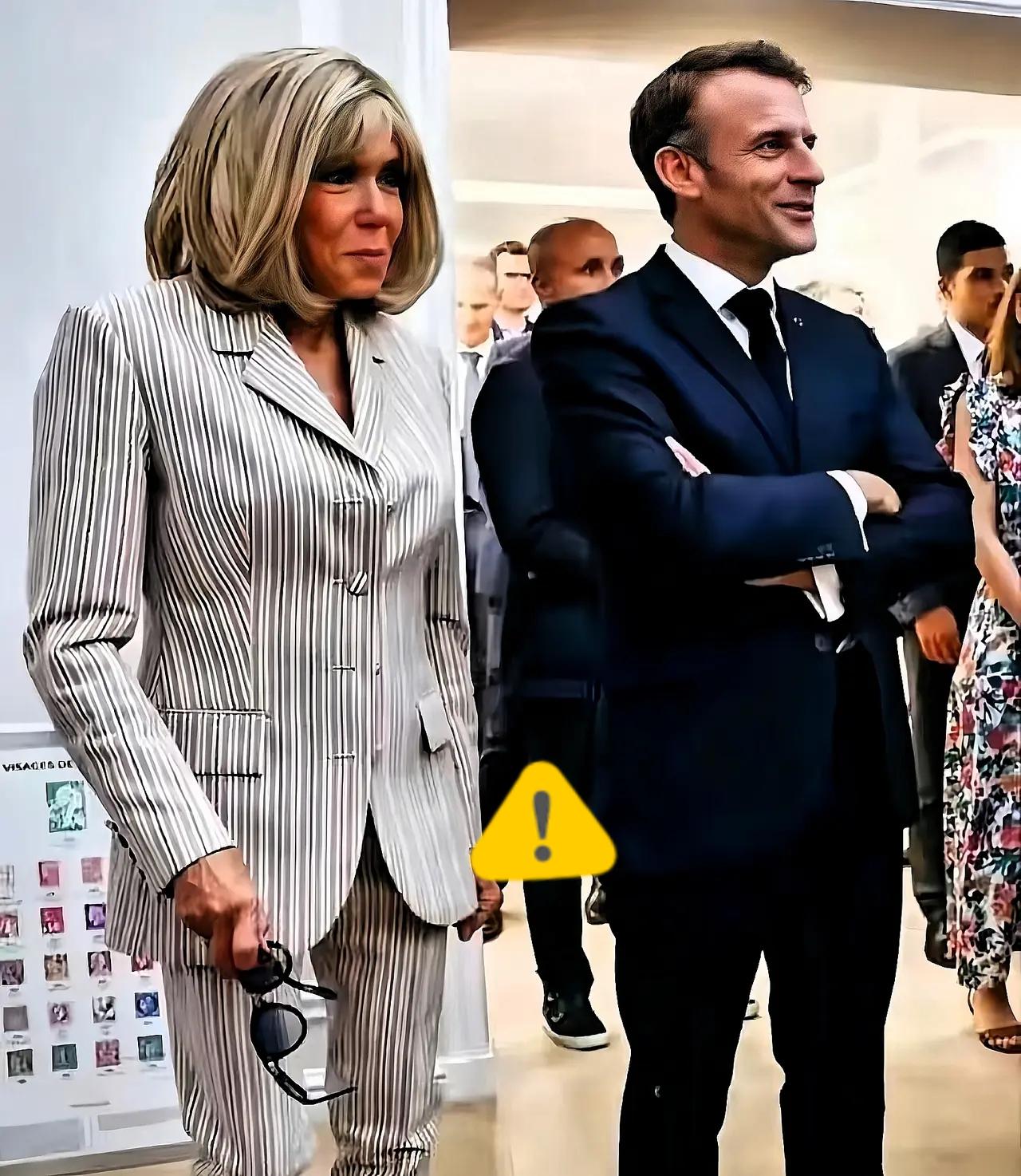

中方拒绝与荷兰官方就安世事件开展磋商,导致荷兰把控下的安世总部难以保障欧洲车企芯片供应,法国总统直接呼吁欧盟对中国实施“最严厉制裁”。 荷兰政府通过法律手段试图夺回这家曾被中国资本从困境中拯救出来的企业,然而却碰到了一个棘手的问题。 荷兰的法律判决,尽管在程序上迅速执行,却未能触及到安世半导体实际运作的核心——中国东莞的工厂,这场风波,不仅暴露了法律与现实之间的巨大鸿沟,也推动了全球产业格局的深刻变化。 荷兰的行动一开始看似迅速而果断,2023年,美国发布了针对中国的半导体管制新规后,荷兰政府迅速采取行动,通过法院解除了中方CEO的职务,并冻结了安世全球30个子公司的资产。 更令人震惊的是,荷兰政府还强制将闻泰科技持有的近99%股权移交给第三方,这一系列操作,目的是从法律层面完全剥夺中方的控制权,掌握这家企业。 而且荷兰的法律操作并未能影响到安世的生产核心,尤其是其位于东莞的工厂,东莞的工厂,作为全球半导体封装的重要基地,年产500亿颗芯片,承担着全球70%以上的封装任务,工厂的技术工人、供应链和本地化能力,使其成为安世半导体的“命脉”。 当荷兰方面试图通过法律手段控制公司时,东莞的工厂却宣布独立运营,拒绝执行荷兰总部的指令,并要求客户使用人民币结算,废除旧有协议,甚至开始将数据迁移到本地服务器,与阿里云合作建立备份。 这些无法转移的实体资产,使荷兰的法律判决形同虚设,尽管荷兰控制了企业的法律文件,但却无法控制生产线的实际运作。 中国商务部随后发布的出口管制令,更是精准打击了荷兰政府的行动,将主动权牢牢掌握在中国手中,这一过程的复杂性和局势的转折,深刻体现了在全球化产业链中,物理存在比法律文件更加重要。 这场风波还揭示了欧盟内部的裂痕,法国总统马克龙支持荷兰采取最严厉的制裁,但由于法国本国汽车产业对安世的依赖程度较低,政治成本相对较小。 而荷兰则试图将自己的单边行动包装成整个欧盟的安全问题,寻求集体支持,然而德国的工业界却承受着巨大的压力。 德国汽车工业协会警告称,目前的芯片库存只能维持数周,而大众汽车等公司因芯片短缺每日损失高达1亿欧元,由于全球8英寸晶圆厂的满负荷运转,短期内根本找不到替代芯片。 面对实际的生产停滞风险,德国总理默茨明确表示,欧盟内部未就此问题达成一致,拒绝为荷兰的冒险行为买单。 欧盟虽有“反胁迫工具法案”,但其启动门槛极高,需要全体27国一致同意,显然缺乏现实操作性,这时抽象的政治团结在经济利益面前迅速瓦解,暴露了欧盟在面对全球产业链紧密联系时的脆弱性。 荷兰政府的行动,不仅动摇了外界对西方“私有财产神圣不可侵犯”原则的信任,也意外地推动了中国半导体产业的自主化进程。 这一事件使中国在全球芯片封测、稀土加工及消费市场等领域的实体优势愈加突出,进一步强化了中国的产业链控制能力。 这一冲突表明,在全球化的产业网络中,法律与所有权的契约并非万能。真正的规则制定者,往往是掌握实体生产力的一方。 当全球化的产业链与地区性政治联盟出现脱节时,真正能够改变游戏规则的,是那些拥有核心生产能力和供应链控制力的实体。