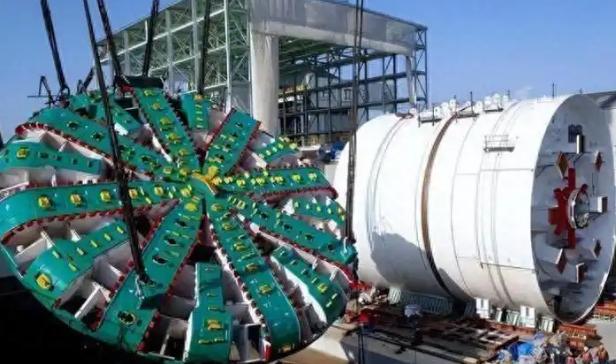

印度又闹笑话!花10亿美元购买中国8台盾构机,想着借此学习,谁料,拆解后竟然不会组装,最后又不得不求助于中国! 这8台盾构机可不是普通设备,是印度专门为孟买地铁3号线、沿海公路隧道等重点基建项目采购的,当时印度媒体还高调宣称要靠这些设备实现“基建突围”,顺带掌握核心技术摆脱进口依赖。 要知道孟买作为印度人口最多的大都市,地面交通拥堵早已成家常便饭,3号线33.5公里的双管隧道本是缓解拥堵的关键,印度满心期待靠中国盾构机加快工程进度,还打着“拆解模仿”的小算盘。 印度之所以敢这么想,大概是觉得只要把设备拆开,看清零件布局就能照猫画虎。 可他们压根没意识到,盾构机被称为“工程机械之王”,不是简单的零件拼凑体。 这台设备包含机械、液压、电器、流体等多学科知识,光零部件就有上万个,核心还在于各系统的协同控制。 中国从1997年就开始接触盾构机技术,2002年国家“863”计划正式立项攻关,中铁装备等企业花了7年时间才在2008年造出第一台具有自主知识产权的复合式盾构机“中国中铁1号”。 期间技术人员跑到国外施工现场跟着工人一起作业,一点点摸索学习,才攻克了切削、测控、姿态控制等一系列难题。 印度既没有这样的技术积累,也没有完整的产业链支撑,仅凭一时兴起的拆解,自然摸不透其中的门道。 拆解过程中,印度工人看着密密麻麻的管线和精密传感器直接傻了眼,原本以为拆开就能看清原理,结果拆完后面对一堆零件根本无从下手。 那些看似普通的线路连接,背后是无数次试验优化的控制逻辑;刀盘上的刀具布局,要根据不同地质条件精准设计。 更让印度头疼的是,他们试图找欧洲厂家求助,可对方要么索要高额技术服务费,要么直接拒绝,毕竟谁也不会愿意帮着印度掌握技术抢自己的市场。 工期一天天延误,部分拆解后的零件还出现了损坏,印度投入的前期资金眼看要打水漂,只能放下身段向中国厂家求助。 中国技术团队抵达印度后,用了不到一个月就完成了组装调试,让盾构机重新投入作业。 这背后是中国二三十年的技术沉淀,从“中国中铁1号”在天津地铁成功始发,穿越30余座历史建筑完成5194米掘进任务,到后续经过九项升级改造在郑州、武汉地铁继续服役,中国盾构机早已经过千锤百炼,形成了自主设计制造的完整体系,2012年相关技术还获得了国家科技进步一等奖。 现在中国中铁装备的盾构产品已出厂900多台,累计订单突破1000台,能针对不同地质条件提供定制化方案,这可不是印度靠一次拆解就能学到的。 很多人觉得印度这波操作太荒唐,但往深了想,这反映出一个普遍问题:核心技术从来不是靠“抄作业”就能掌握的。 印度一直想在基建领域快速崛起,却忽视了技术积累的过程,总想着走捷径。 中国盾构机从被国外垄断到成为行业领军者,靠的是持续的研发投入,靠的是一代技术人员的埋头苦干,靠的是在无数工程项目中不断优化改进。 没有这些沉淀,就算把完整的设备摆在面前,也看不懂其中的核心逻辑。其实不止盾构机,在很多高科技领域,捷径思维都走不通。 技术突破没有捷径可走,需要脚踏实地的投入和耐心,需要建立完整的产业链和人才体系。 印度这次花10亿美元买教训,也给其他国家提了个醒:真正的技术自信,源于自身的研发实力,而不是靠拆解模仿别人的产品。 核心技术买不来、拆不开、学不会,唯有自主创新才能掌握主动权。你觉得印度这次能吸取教训,还是会继续走捷径?