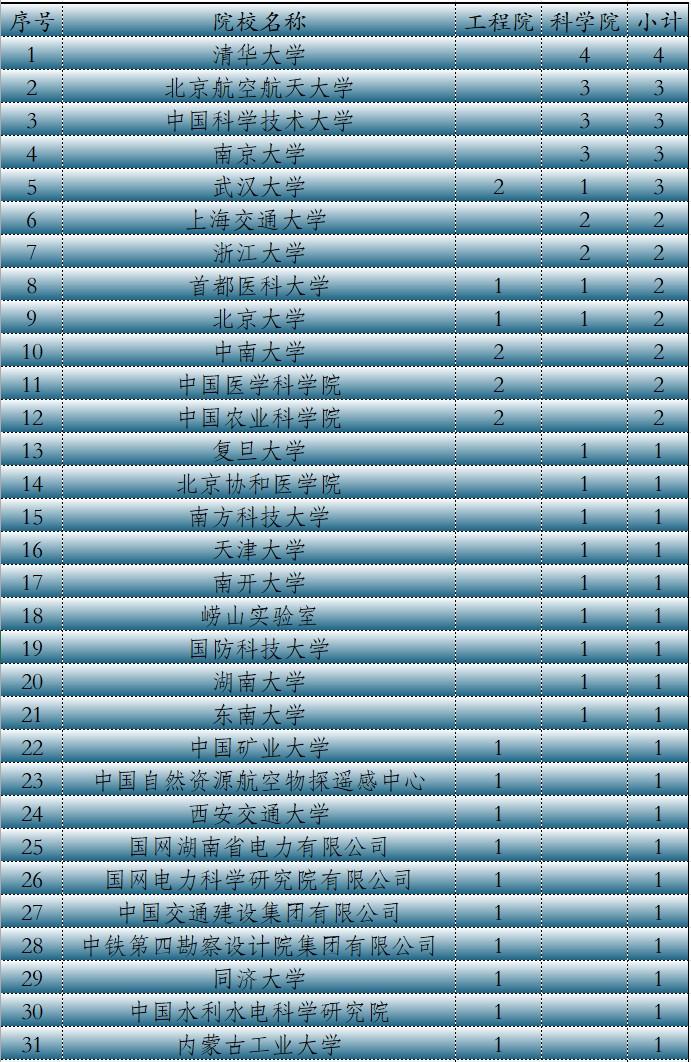

“中美差距有多大?”中国科学院院士姜伯驹一语惊人:“不是别人卡我们脖子,而是我们的教育把自己困住了!”钱学森之子钱永刚,也发出同样感慨:“中国教育缺的不是分数,而是无休止的刷题,将孩子们天生的好奇心和求知欲给抹杀了!” 姜伯驹院士和钱永刚先生的话可谓一针见血,戳中了中美教育差距的核心,所谓的发展差距,本质上是教育模式催生的创造力鸿沟,而这鸿沟的制造者,正是无休止的刷题和对好奇心的漠视。 钱永刚见过的那些被习题磨灭灵气的孩子,不是个例而是普遍现象,杭州的调研数据早已给出答案,高中生平均每天4.2小时泡在题海里,超过六成的孩子解题只为应付考试,至于勾股定理是谁先发现的、牛顿为什么能从苹果落地想到万有引力,这些能点燃好奇心的问题,在分数面前都成了无关紧要的冗余信息。 重点中学老师的无奈更是现实的缩影,一个班级里能说清自己真正兴趣的学生不足5人,谈论未来要么是考个好大学,要么干脆摇头,这样的场景在各地校园里反复上演,培养出的只是擅长解题的“考试机器”,而非敢于探索未知的“思想者”。 对比中美学生的学习状态,差异更是一目了然,中国青少年研究中心的报告显示,中国高中生使用付费在线课程的比例高达84.5%,远超美国的27.5%,这背后不是中国学生更爱学习,而是优质免费的探索性资源匮乏,只能靠付费刷题来弥补分数焦虑。 而美国小学生的作业通常几分钟就能完成,剩下的时间都用来参加篮球、滑雪、自然探索等兴趣活动,学校还会通过分级书单、阅读奖励等机制培养孩子的阅读兴趣,社区图书馆甚至会用免费儿童餐鼓励孩子完成阅读任务。 这种差异从小学阶段就开始发酵,中国孩子在题海里训练解题速度,美国孩子在实践中培养探究能力,等到高中阶段,中国高中生每周在线学习超过5小时的比例虽高,但主动尝试提高学习效果的比例只有32.4%,远低于美国学生的40.0%,遇到问题时搁置不管的比例更是高达52.9%,好奇心就在一次次“没时间深究”“没必要探索”中被消磨殆尽。 复旦大学的跟踪调研更让人忧心,对比2017年和2023年的 data,一流大学拔尖学生中,希望“成为专家”的比例下降,学习动力源自“探索兴趣”的比例减少,而受“就业升学”驱动的比例上升,甚至低年级学生的功利化倾向都比以前的高年级更明显,这种趋势下,很难培养出真正的顶尖创新人才。 中美教育的差距,还体现在对“提问”和“实践”的态度上,中国高中生在线学习时向老师提问或参与讨论的比例虽不算低,但更多是为了解决习题疑问,而非探索知识边界;而美国高中生向同学请教的比例高达49.7%,讨论的往往是“这个实验能不能换种方法做”“这个理论还有哪些应用场景”这类开放性问题。 美国的科技馆更是把好奇心培养做到了极致,芝加哥科学工业博物馆的“科学风暴”展厅,通过再现龙卷风、闪电等自然现象,让观众像科学家一样探究背后的原理;旧金山探索馆倡导“体验—兴趣—探索—创造”的模式,鼓励孩子动手组装、大胆尝试,这种教育理念下,孩子的创新思维自然得到滋养。 而中国的智能教育产品,很多还在走“拆分知识点、精准刷题”的老路,把初中数学拆成成千上万个考点反复训练,中科院院士梅宏就直言,这种做法会耗尽年轻人的创新激情,北京大学信息学院的肄业学生调研也印证了这一点,很多学生中小学期间刷够了题,上大学后就失去了学习和创新的热情,反而开始荒废学业。 这种差异直接导致了创新成果的差距,中国学生在PISA测试中能取得优异成绩,但在国际创新竞赛中,往往因为缺乏原创思维而落后,就像钱永刚说的,我们不缺分数,缺的是对好奇心的保护。 教育部虽然已经将小学和初中科学课时占比提升至8%-10%,还建设了184个人工智能教育基地,但在升学压力的大背景下,很多科学课、劳动课还是被主科挤占,变成了“刷题间隙的休息时间”。 北京市虽然整合了300多家单位作为中小学生实践基地,但真正能让学生自由探索的机会并不多,大多还是带着“完成任务”“写观后感”的目的参与,失去了实践的本质意义。 这种教育模式的差异,最终体现在人才质量上,中国学生擅长在既定框架内解决问题,刷题速度快、准确率高,但面对没有标准答案的新问题时,往往不知所措;美国学生可能解题速度不如中国学生,但他们更敢提出质疑,更善于跨界思考,更愿意尝试不同的解决方案。 中科院院士姜伯驹说“教育把自己困住了”,并不是危言耸听,当孩子们的好奇心被刷题磨灭,当学习的唯一目标变成分数,当探索精神被功利心态取代,就算掌握了再多知识,也很难突破现有框架,实现真正的创新。 中美之间的差距,从来不是硬件设施的差距,也不是知识储备的差距,而是教育理念的差距,是对好奇心的保护与漠视之间的差距,这种差距,正在影响着一代又一代人的创新能力,也决定着未来的发展格局。