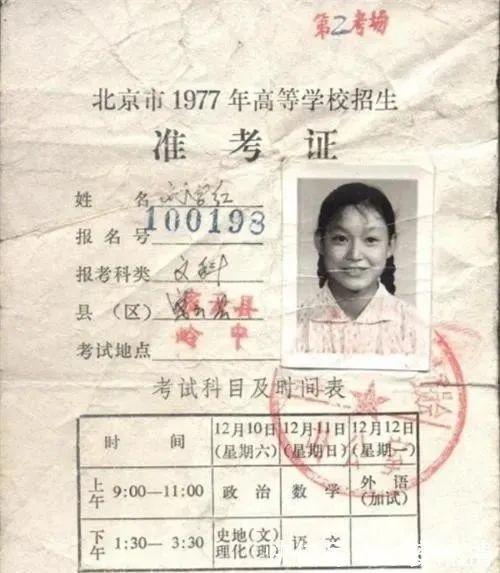

她是1977年中国恢复高考以来,第一位高考女状元,语文仅距满分差一分,她的作文更是被《人民日报》刊登,如今的她怎么样了? 1977年的冬天,北京密云县的山上,20岁的刘学红攥着一把冻硬的锄头,手掌上的裂口渗着血丝,裤脚沾满的泥块冻成了硬块。 她是高岭公社四大队林业队的知青,已经在这里种了一年树,刨树坑、施肥料、管果园,每天忙得脚不沾地,挣的工分却总比旁人少,谁让她体力弱,干农活不如壮实的小伙子利索。 这个在田埂上埋头干活的姑娘,怀里总带着半本翻烂的旧书,歇晌时别人躺着晒太阳,她就躲到柴火垛后面,用石头压住被风吹得哗啦响的书页,连蚂蚁爬过纸页都没察觉。 那时候想上大学,得靠领导推荐,1976年底,队里来了个北大工农兵学员的名额,刘学红眼巴巴盼着,她打小就爱读书,父亲是铁道兵,全家跟着铁路迁徙时她一年换一所学校,成绩从没落下。 可最后名额给了会计家的女儿,理由是“会来事”。 那天她回城特意绕到北大校门口,望着虎纹石墙攥紧了拳头,连下车的勇气都没有,转身又带着遗憾回到了知青点。 乡邻们见她总捧着书,都劝她别瞎想,女孩子家好好干活,找个好人家嫁了才是正途。 她嘴上没吭声,夜里躺在冰窖似的知青屋,把旧书翻了一遍又一遍,心里的火苗没灭,只是被现实压得低低的。 1977年10月21日,公社的大喇叭突然响了,喊着“恢复高考了”。 刘学红手里的锄头“哐当”掉在地上,和另外11个知青疯了似的跑向公社报名,凑齐5毛钱报名费。 离12月10日考试只剩五十天,复习资料成了大难题,她原本理科拔尖,可十年没摸书本,好多公式都忘了,咬咬牙改考文科,至少写字还能有谱。 听说邻村有人藏着以前的试卷,她每天天不亮就起床,步行十几里山路去借,不能带走就蹲在人家屋檐下抄,手指冻得握不住笔,哈口气搓搓再接着写。 夜里点着煤油灯刷题,油灯熏得眼睛发红,她就用凉水洗把脸,直到把抄来的卷子翻得卷了边。 考前一个月,她跟单位请了假,母亲干脆把她反锁在屋里,连亲友来访都不让开门,她就着窗台上的光,把历史年表、古诗文言背得滚瓜烂熟。 考试那天,气温骤降到零下,刘学红踩着结冰的山路赶往高岭中学考场,手指冻得几乎握不住笔。 直到看见语文作文题《我在这战斗的一年里》,她的心突然定了。 插队时开山造田的汗水、看着荒山变果园的期许、被现实打磨却没熄灭的理想,一股脑涌到笔尖,1700多字一气呵成。 她没喊苦叫累,只写“劳动的汗水冲洗了头脑中的泥沙”,写“要把山河打扮得更加美丽”,字里行间全是掏心窝子的话。 考完试去看高中老师,阅卷的老师笑着拍她肩膀:“你这作文本该满分,可文无第一,就扣了1分。” 谁能想到,这篇99分的作文,后来竟登上了《人民日报》,还被中央人民广播电台播了出来。 同村知青在街上拦住她,喊着“学红你上报纸了”,她跑到报摊一看,自己的名字真的印在上面,旁边还配着编者按,说这篇文章代表了整个民族对知识的渴求。 更让她激动的是,两个月后,红色封皮烫着金字的录取通知书寄到了知青点,她被北京大学中文系新闻专业录取,成了恢复高考后首届北京市文科女状元。 走进北大校园那天,她穿着打补丁的棉袄,看着图书馆里满满的书,暗下决心要把失去的时间全补回来。 大学四年,图书馆成了她的第二个宿舍,毕业作品写的是知青返城现状,字里行间还带着田埂上的泥土味,被教授夸“有温度、有筋骨”。 毕业后,刘学红进了《中国青年报》,从一线记者做起,跑基层、写民生,住过老乡家的土炕,吃过玉米糊糊,把老百姓的难处写进报道。 上世纪90年代互联网兴起,40多岁的她又牵头创办中青在线,成了传统媒体转型的探路人。 后来,她从记者做到中青在线总经理,成了新闻行业的老兵。 高考停摆的十年里,多少人放下了书本,她却在柴火垛后、煤油灯下偷偷坚持;恢复高考的机会来了,多少人犹豫观望,她却拼尽全力冲刺。 1977年的高考,本身就是国家拨乱反正的一步大棋,570万考生挤上独木桥,录取率不到5%,只有像刘学红这样“时刻准备着”的人,才能接住命运抛来的橄榄枝。 而她后来能在新闻行业站稳脚跟,从状元变成传媒领军人,靠的也不是光环,是“不会就学”的韧劲,是始终扎根现实的踏实。 时代或许有阴有晴,但知识的火种永远不会灭;机会或许会迟到,但奋斗的人永远等得起。 1977年的冰天雪地里,刘学红用笔墨改写了命运;今天的我们,或许不用再蹲在屋檐下抄题,不用再顶着寒风赶考,但那份“不放弃、肯实干”的精神,从来没过时。 知识从不会辜负等待,奋斗也从来不怕迟到。 【评论区聊聊】高考恢复之前那几年,你在做什么呢? (信源:高考恢复后北京市第一位文科状元刘学红——北京市密云区委党史研究室)

行者

[赞][赞][赞]