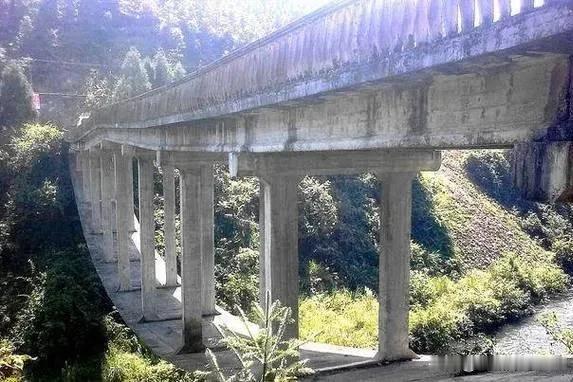

一个连大学都没上过的人,竟花费26万,用30年造出一条74米长的大桥!1989年,就在工程竣工之际,却有人提出质疑:“这座桥的图纸是不是拿反了?” 在湖南洞口县淘金村的峡谷里,74米长的淘金桥,桥身凹向谷底。 他叫吴琦瑛,用30年,把“工地杂役”的标签,熬成了“中国桥梁界的土专家”。 淘金村的人都知道,那道峡谷是真能“吃人”的。峡谷两边是陡峭的山壁,底下是湍急的溪流,村民要去对岸种地、上学、看病,只能沿着山路上上下下绕十多公里。 遇上春雨季,山路滑得能让人摔进沟里,有次村里老人突发重病,抬着担架走了三个小时才到镇上医院,差点耽误了救治——这些事,吴琦瑛看了十几年,心里像压了块石头。 那时候他还是工地里的杂役,跟着工程队在周边修路,每天搬钢筋、递水泥,歇脚时就盯着远处的峡谷发呆,心里反复冒一个念头:“要是能架座桥就好了。” 没人把他的念头当回事。一个连初中都没读完的杂役,连图纸都未必能看懂,还想造74米长的桥? 有人笑他“癞蛤蟆想吃天鹅肉”,有人劝他“别折腾了,政府都没规划的事,你一个人能成?”吴琦瑛没辩解,只是从那天起,工地上少了个闲聊的人,多了个捧着旧书啃的身影。 他省下饭钱,从废品站淘来《桥梁施工手册》《结构力学基础》,书页都卷了边,上面画满了歪歪扭扭的批注;跟老工匠搭话时,不再只问“这个怎么搬”,而是追着问“这个梁怎么架才稳”“这个地基要挖多深”,晚上回到工棚,就着煤油灯把白天记的要点抄在本子上,一本本笔记堆在床头,成了他最宝贝的东西。 1959年,他揣着攒了几年的800块钱,正式开始筹备造桥。第一步就难住了——没钱。74米的桥,就算用最普通的材料,也不是小数目。 他把家里的猪卖了,把祖上传下来的旧家具当了,还是不够,就挨家挨户跟村民说:“这桥造好,大家都方便,我先垫着,以后有钱再还我。”有村民被他的劲打动,有的凑几十块,有的出木料,连村里的老石匠都主动来帮忙打石材。 材料不够,他就自己上山找青石,用锤子一锤一锤凿成石块;没有大型机械,他就带着儿子、侄子一起扛钢筋,把几十斤重的钢梁一点点拉上山壁;图纸画了改、改了画,有次画到一半,煤油灯倒了烧了半张,他连夜凭着记忆重新画,天亮时眼睛都熬红了。 这一造,就是30年。中间不是没遇过坎。1976年夏天,一场暴雨冲垮了刚搭好的桥基,看着泡在水里的木料和石块,吴琦瑛蹲在峡谷边,烟抽了一根又一根。村民都以为他要放弃了,没想到第二天一早,他又扛着工具上了山,嘴里念叨着“垮了再建,总有成的那天”。 30年里,他从三十多岁的壮小伙,熬成了头发花白的老人,手上的老茧厚得能磨破砂纸,指关节因为常年搬重物变了形,可他从没跟人提过这些苦,只在看到桥身一点点延伸时,嘴角才会露出点笑。 1989年桥快竣工时,质疑声来了。有人站在峡谷边,看着凹向谷底的桥身,大声说“图纸拿反了”——哪有桥不往上拱,反而往下凹的? 这话传到吴琦瑛耳朵里,他没生气,只是拉着质疑的人走到桥边,指着峡谷说:“你看这峡谷风大,洪水下来也猛,要是修平桥或者拱桥,风一刮、水一冲,容易出事。我这凹桥,能把风的力气、水的力气分到两边山岩上,就像人挑担子,把重量卸在肩膀上,稳当。” 后来专业桥梁工程师来看过,才发现这看似“反常”的设计,竟暗合力学原理:凹形结构能有效分散荷载,抗风抗洪能力比普通桥梁还强,而这都是吴琦瑛凭着30年实践摸索出来的,没有半点纸上谈兵。 桥竣工那天,淘金村的人都来了。有人牵着小孩,有人扶着老人,一步步走上淘金桥,脚下的石板结实,桥身稳得没一点晃。以前要绕十多公里的路,现在几分钟就过去了,小孩背着书包跑过桥时,还会对着吴琦瑛喊“吴爷爷,谢谢您”。 从那天起,“工地杂役”的标签没人提了,大家都叫他“吴师傅”,后来连外地的桥梁项目都来请他当顾问,他成了真正的“土专家”。 吴琦瑛从没觉得自己多厉害。他总说“我就是想给村里办点实事”。没上过大学,没学过专业知识,可他凭着一股不服输的劲,用30年时间,把村民的期盼变成了现实。 这座没有桥墩、看似“反常”的淘金桥,藏着的不是运气,是一个普通人对家乡的牵挂,是日复一日的坚持和琢磨。它告诉所有人,真正的本事,从来不是靠文凭堆出来的,是靠用心、靠坚持、靠把一件事做到底的韧劲熬出来的。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。