王冬龄书法评价

王冬龄作为当代最具争议性的书法家之一,其艺术实践始终处于学术讨论的风口浪尖。从传统书法的守护者到前卫艺术的开拓者,各界对其作品的评价呈现出鲜明的两极分化特征,折射出当代书法发展的多元价值取向。

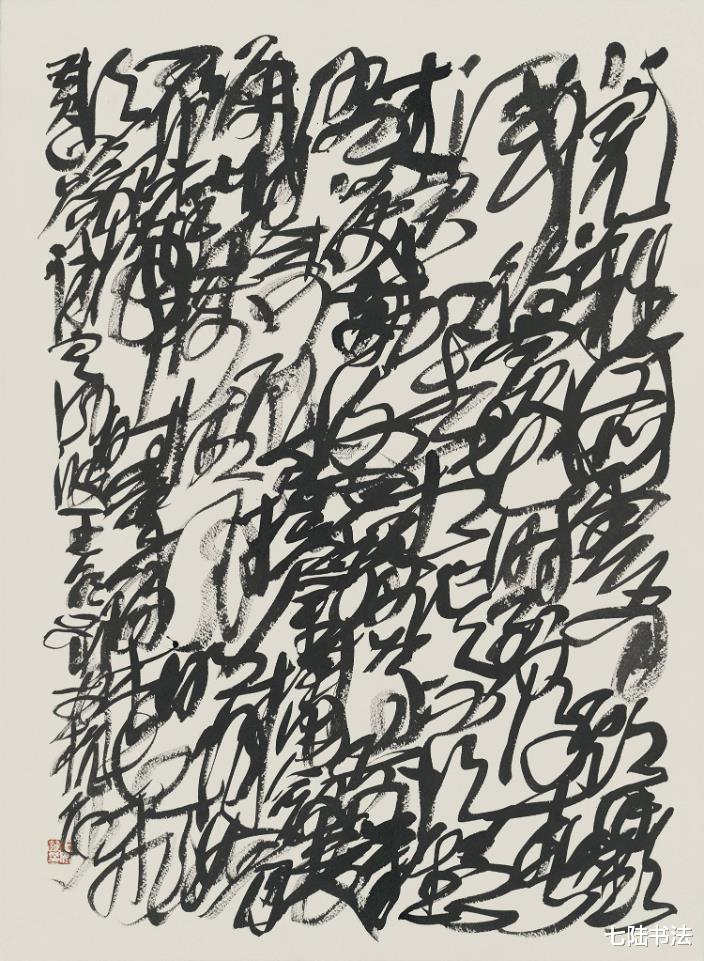

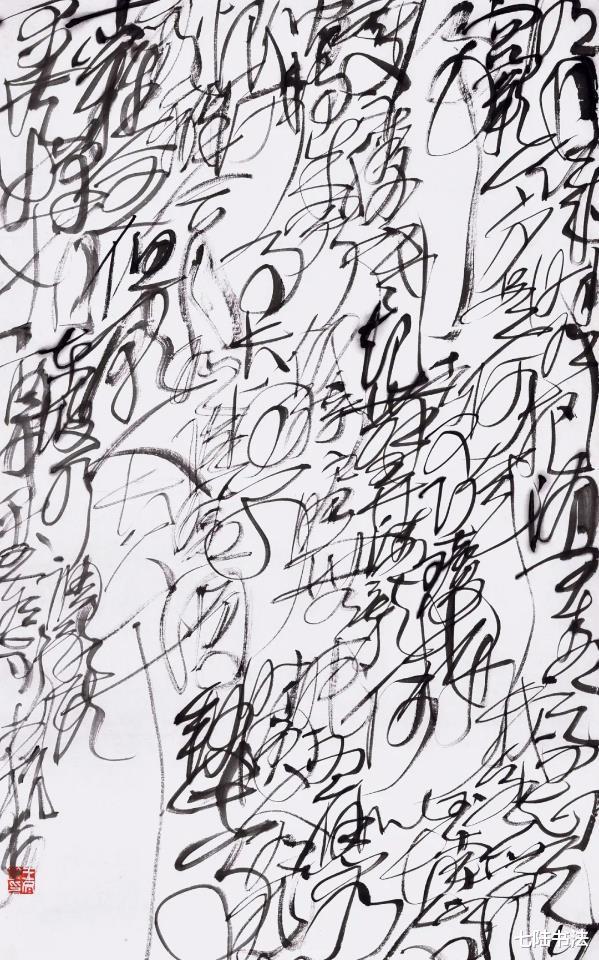

传统派学者对王冬龄的批评最为尖锐。中国书协原副主席陈振濂曾指出:"王冬龄的乱书完全背离了书法最基本的可读性原则。"这种观点代表了一批坚守书法文字性的学者立场,他们认为书法创新不能突破汉字识读的底线。

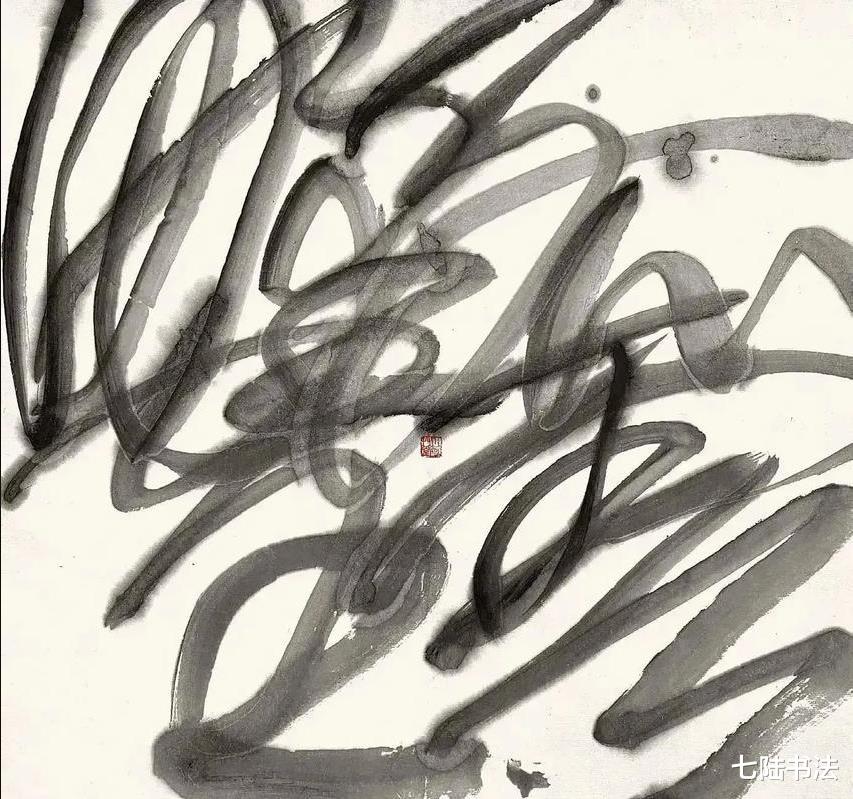

与之相对,现代艺术界对王冬龄则不吝赞美之词。著名艺术评论家范迪安评价道:"王冬龄将中国书法的线性美学推向了抽象表现的极致。"国际策展人侯瀚如更将其作品与西方抽象表现主义大师波洛克相提并论。

学院派书法教育界对王冬龄的评价较为中立。中央美院教授邱振中认为:"王冬龄的探索拓展了书法的可能性,但其价值需要放在更长的艺术史维度中检验。"这种评价既肯定创新价值,又保持学术审慎。

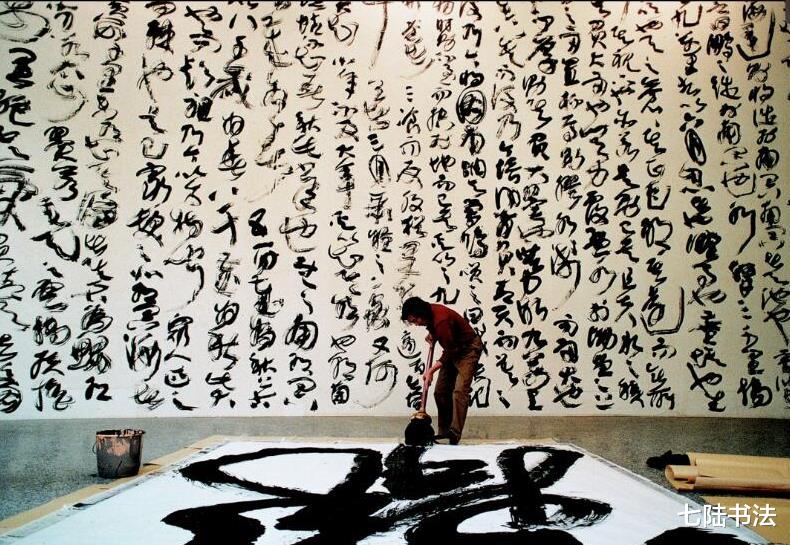

国际艺术市场对王冬龄的接受度颇高。其巨幅作品在佳士得拍卖会上屡创高价,苏富比亚洲区总裁程寿康表示:"王冬龄的作品完美融合了东方精神和国际语言,具有跨文化收藏价值。"

普通观众的评价则呈现明显代际差异。年长观众多表示"看不懂",而年轻观众则认为其作品"很酷"。这种审美代沟反映了传统文化接受方式的时代变迁,也印证了王冬龄作品的现代性特征。

书法理论界对王冬龄的学术讨论最为深入。学者白谦慎在《与古为徒》中指出:"王冬龄的实践延续了晚明'宁丑毋媚'的美学追求。"而批评家朱青生则认为其作品体现了"书法终结之后的艺术新生"。

在专业技法层面,争议同样存在。韩天衡认为:"他的传统功底被严重低估,那些看似随意的线条实则蕴含深厚的笔法控制。"但书法教育家田蕴章则批评其"抛弃中锋用笔等于放弃书法本质"。

跨文化研究者对王冬龄的评价独具视角。哈佛大学艺术史教授汪悦进指出:"王冬龄成功将中国书法的'气韵生动'转化为当代艺术的普适语言。"这种评价凸显了其作品在中西对话中的特殊价值。

展览评论界对其现场创作反响强烈。《艺术新闻》主编叶滢写道:"观看王冬龄的巨幅现场创作,如同见证一场行为艺术,打破了书写与表演的界限。"这种评价强调了其创作过程的剧场性特征。

数字媒体时代,王冬龄的"乱书"在社交媒体上引发热议。网红书法博主"墨池"认为:"他的作品最适合数字传播,强烈的视觉冲击力完美契合短视频时代的审美需求。"这揭示了其作品的新媒体适应性。

在书法教育领域,王冬龄的争议持续发酵。书法教师李刚批评道:"这种创作会给学生带来错误示范。"而创新教育倡导者王澍则反驳:"正是需要打破僵化的教学模式。"

收藏界对王冬龄作品的保值性看法不一。资深收藏家马未都表示担忧:"这类实验性作品的市场稳定性存疑。"而年轻藏家周大为则认为:"真正具有美术史价值的作品从来不怕市场波动。"

国际双年展体系对王冬龄青睐有加。威尼斯双年展策展人奥奎·恩维佐评价:"王冬龄的作品为全球当代艺术提供了独特的中国方案。"这种评价凸显了其在国际当代艺术格局中的定位。

学术机构的研究也在持续深入。中国美院近年举办的"王冬龄艺术研讨会"汇集了二十余位学者,研讨会论文集显示,对其艺术价值的认识正在向多维度发展。

艺术哲学领域的研究更为深刻。哲学家孙周兴指出:"王冬龄的实践触及了书写与存在的本体论关系。"这种评价将其创作提升到了哲学思考的高度。

纵观各界评价,王冬龄书法引发的争议恰恰证明了其艺术实践的先锋性。在传统与当代的张力中,他的探索为书法艺术的现代转型提供了重要案例,其历史意义可能需要更长时间才能完全显现。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。