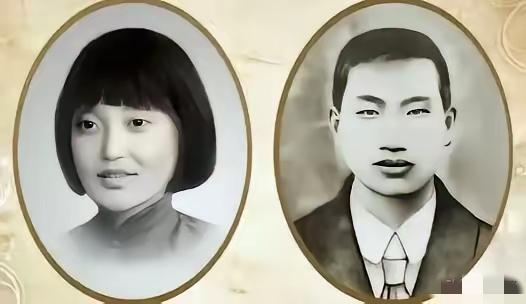

1997年,在长春市的一处工地上,工人们挖出了两副尸骨,这两具尸骨紧紧依偎着,手腕处被一副手铐锁在一起,让在场的人感到非常震惊! 据推测,他们死亡的时间约在 1940 年代。资料考证为抗联传令兵赵一男和地下交通员张兰,他们因传递情报被叛徒出卖,遭到日本鬼子逮捕后宁死不屈,最终被日军严刑拷打,铐在一起进行活埋。 泥土里挖出来的那副手铐,早就锈得不成样子了,可它死死咬着两截腕骨,像一道生了根的枷锁。现场有个老工人蹲在那儿看了半天,忽然抹了把脸,嘴里念叨:“这得是多大的仇啊,人没了还得锁着?”其实哪是仇呢,后来明白过来的人才懂得——那是鬼子怕,怕他们到了地底下还要互相搀扶着继续赶路。 四十年代初的长春,那时候还叫新京,街面上跑着关东军的卡车,胡同里藏着不敢点灯的人家。抗联的人递情报,比现在送外卖的还拼命,昼伏夜出,雪地里爬,苞米地里钻,一封沾着汗碱的信往往得倒三四道手。赵一男当时不过二十出头,张兰更小些,听说是个扎条粗辫子的姑娘。他俩原本不该有交集,一个在山林里跑,一个在城里缝补衣裳。可偏偏那天夜里,联络站的油灯被叛徒一口吹灭了。 叛徒是谁?档案袋里没写明白。有人说是个抽大烟抽垮了脊梁的账房先生,也有人说是个被鬼子拿儿子性命逼疯的父亲。那年头啊,骨头硬的人多,骨头软的人也不少。冰凉的手铐扣上的时候,张兰腕子细,铁齿咬进肉里,血顺着指头滴在赵一男的袖口上。后来审讯室的水泥地,总有一块颜色深些,怎么刷都刷不淡。 鬼子让他们互相指认,把炭火盆摆在两人中间。赵一男咬碎了半颗牙,张兰哼起了她娘教的东北小调,调子飘出铁窗,融进1943年那个没有星星的夜晚。活埋坑是提前挖好的,就在城郊的乱坟岗子旁边,土腥味混着血腥气,熏得月亮都躲进云里。推他们下去的那个日本兵,很多年后在战犯管理所回忆说,两人被踹倒时,戴手铐的那两只手突然高高举起来,像荒原里陡然长出一棵并蒂的树。 咱们总说英雄,可英雄褪去光环,不就是两个还没尝过多少日子滋味的年轻人吗?赵一男也许想着老家那亩还没收割的黄豆,张兰或许惦记着抽屉里那截舍不得用的红头绳。他们倒在黑暗里的时候,长春城某家戏院还在咿咿呀呀唱着《贵妃醉酒》,卖豆腐脑的挑子刚转过街角。寻常人家的灯火,一寸也没能照进那个土坑。 有时候忍不住想,历史这本书翻得太快了。工地上挖出白骨那年,香港刚刚回归,满大街都在放《东方之珠》。推土机停下来的那个下午,很多年轻人围着看热闹,他们手机别在腰带上,牛仔裤破着时髦的洞。没人能立刻说清“抗联”两个字究竟多重,直到那副生锈的手铐“哐当”一声落在考古队的白布上。 如今再去长春,那地方早起了高楼,玻璃幕墙亮晃晃地映着蓝天。只有博物馆里静静躺着那副手铐,铁锈的裂缝里,仪器能检测出两个人的血型。它们缠绕在一起,像两条干涸了半个世纪却依然分不开的河。 说真的,咱们这代人习惯了轻飘飘的岁月,战争、牺牲、酷刑……这些词听着都隔了层毛玻璃。可当你真正看见那两具蜷缩的骨骸,看见铁铐咬进骨头的凹陷,忽然就懂了,课本上那句“宁死不屈”,不是四个铅印的字,是二十岁胸膛里最后一口气,是姑娘哼走调的歌里藏着的故乡,是两副年轻身子在泥土深处长成的同一个姿势。 他们用最坏的死亡,给了我们最好的今天。这话说起来像口号,可你盯着那对手铐看久了,眼睛会发酸。叛徒最后什么下场?鬼子又是否得到了报应?这些答案都埋在更深的档案堆里。但我们至少记住了两个名字,记住了1943年某个漆黑的夜晚,有两只手紧紧扣在一起,扣成了中华民族骨头上,一道永不生锈的疤。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。