和父母说话戾气重怎么办?家庭稀缺的 3 个字或许是关键,究竟是哪 3 个字?

最近,一位朋友小兰向我倾诉了她的经历。五一假期,她带着父母去旅行,满心期待能好好享受时光,却没想到,全程都充满了矛盾和冲突。

小兰心中充满了困惑和愤懑。她做了大量攻略,确保父母可以吃得好、玩得好,然而他们的反应却让她感觉如同失去了控制。她不禁在心里问:为什么无论自己怎么努力,总是无法让父母感到满足?为什么一家人总是吵吵嚷嚷,无法轻松愉快地度过时光?

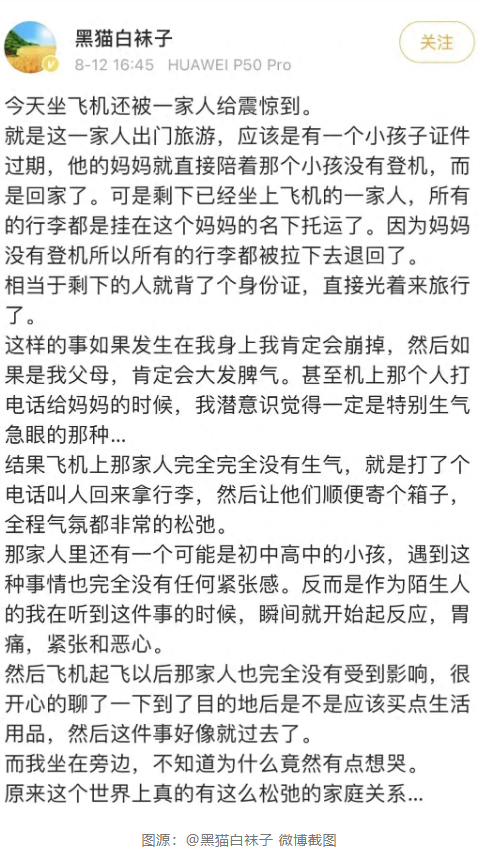

网友们纷纷表示羡慕,认为这样的松弛感是多么难得:“如果是我家,一定会发生一场口水战,旅行也会彻底毁掉。” 另有网友表示:“我从不懂松弛感的含义,总是遇到突发状况时情绪失控,我也希望能拥有这种松弛感。”

这让我不禁思考:为什么有的家庭充满松弛感,而有的家庭却总是心态紧绷,一说话就充满戾气?

从心理学角度来看,松弛感其实是心理空间的宽裕。当一个人拥有了足够的心理空间,就能轻松面对生活中的一切困扰,情绪不会被微小的事件撕裂。松弛感的人,通常具备以下三种特质:

1. 认知灵活性高。

他们能够从不同角度看待问题,遇到突发情况时能迅速调整自己的思维模式,不会过度担忧未来的不确定性,也不会为过去的错误过于自责,因而他们焦虑较少。

2. 情绪包容度强。

他们能够接纳各种情绪,无论是自己的还是他人的负面情绪,甚至当遭遇失败或挫折时,依然能以平和的心态看待这些情绪,不会因此产生过多的自我否定。

3. 强大的心理弹性。

而当我们遇到问题时,真正消耗我们精力的,并不是那些实际的问题本身,而是附加在这些问题上的情绪反应。例如,一家人出门旅游,如果孩子打碎了一个碗,理想的反应是家长简单处理:“碗打碎了,没关系,大家一起打扫一下就好了。”

正是因为缺乏这种松弛感,一些家庭一遇到问题就情绪化,父母和孩子之间的沟通变得越来越激烈。情绪包容不足、认知灵活性差的人,往往无法容忍任何小小的不顺,甚至会将这些小问题放大,导致家庭矛盾不断升级。

那么,家庭中究竟如何培养松弛感?其实,松弛感的基础并非天生,而是在亲子关系中逐步建立起来的。如果父母能够学会不把自己的情绪压力转嫁给孩子,能够在孩子面前展现更多的宽容和理解,孩子的心理空间也会随之拓展。

这些问题,值得每一个家庭成员深思。在家庭中,最稀缺的,或许正是那三字——松弛感。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。