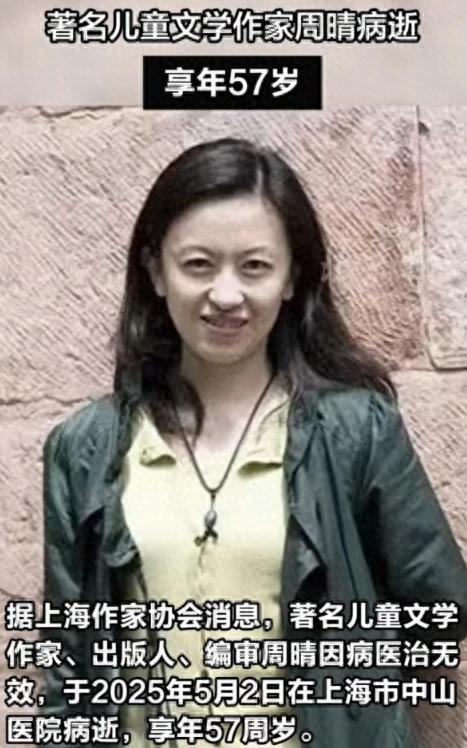

童年记忆又塌一角!《大头儿子》美女作家突然病逝,最后手稿揭秘

凌晨两点四十七分,上海中山医院的走廊寂静无声。监护仪的警报声刺破夜幕,57岁的儿童文学作家周晴在睡梦中离去。这个曾用文字搭建起无数孩子童年城堡的创作者,最终没能等来自己笔下那个"小小的春夏秋冬"。

藏在石库门里的创作密码

翻开周晴的作品年表,就像打开一扇斑驳的木门。1968年生于上海弄堂的她,把童年记忆酿成了文学佳酿。《小小的春夏秋冬》里12岁女孩趴在老虎窗看云卷云舒的场景,正是她少年时代的真实写照。那些在石库门天井里听邻里家常、看晾衣杆上旗袍翻飞的日子,都化作《弄堂女孩》中飘着檀香皂气息的细节。

"写儿童文学就像腌笃鲜,得用慢火煨出生活本味。"周晴生前在"作家进校园"活动中的比喻,道破了她创作的秘诀。在《了不起的许多多》里,小女孩偷穿妈妈高跟鞋的情节,让无数家长会心一笑——这不正是自家鞋柜前晃荡的小身影?她笔下的人工智能爱好者儿子,又悄悄为《大头儿子和小头爸爸》注入未来基因,让传统家庭故事长出科技新芽。

被低估的创作黄金期

57岁,对儿童文学作家而言本该是丰收季。冰心奖、陈伯吹奖、全国优秀儿童文学奖等荣誉加身,周晴却始终保持着清晨五点写作的习惯。同事回忆,她办公室常年备着两件法宝:老花镜和润喉糖。前者用来校对清样,后者则是给小读者讲故事时保护嗓子。

这种近乎严苛的自律,源于她对儿童文学的敬畏。"给孩子看的书,错别字就像饭里的沙子。"她在《儿童文学选刊》编前会上说的这句话,成为编辑部传承至今的准则。直到生命最后阶段,她仍在打磨遗作《小女孩的大理想》,手稿上密密麻麻的修改符号,如同精密的电路图。

被疾病中断的创作宇宙

讣告中"因病医治无效"的表述,在读者中掀起猜测巨浪。有知情人透露,周晴近年饱受免疫系统疾病困扰,却坚持不公开病情。"她总说儿童文学作者要像太阳,自己先得发热发光。"出版社编辑含泪回忆,去年新书发布会前夜,周晴因水肿不得不改穿宽松旗袍,却笑着调侃这是"海派作家标配"。

更令人唏嘘的是,就在她离世当月,由她主编的《少年文艺》刚推出"AI与儿童文学"专题。杂志里探讨的"技术时代如何守护童真"命题,竟成了她未完成的终章命题。而她在病房里用语音输入法记录的创作笔记,永远停在了"当人工智能学会写童话"这个段落。

跨越代际的文学接力

周晴的告别仪式简单得令人意外。没有花圈,没有悼词,只有她生前最爱的栀子花。按照遗愿,部分骨灰将撒入黄浦江——就像她笔下那些永远在流动的故事。但这场静默的告别,却在文学界激起持久回响。

作家曹文轩在悼文里写道:"周晴教会我们,儿童文学不是避风港,而是让孩子认识世界的t望台。"这种理念在她参与策划的"中国原创童书走出去"工程中得以延续,目前已有37部作品输出海外。而她儿子捐赠的创作手稿,正在上海儿童文学馆以数字形式重生,参观者点击屏幕就能看到《大头儿子》最初的连环画稿。

未完待续的童话

在周晴离世后的第一百天,一场特殊的读者见面会在她生前常去的读者书店举行。没有悲伤的追思,只有孩子们用积木搭建的"大头儿子之家",和大学生志愿者排演的《了不起的许多多》片段。当12岁女孩用上海话念出"春有春的脚踝,夏有夏的裙摆"时,在场者突然明白:好的儿童文学从不真的结束,它会在每个阅读瞬间获得新生。

此刻,出版社的打印机仍在吞吐清样,编辑们延续着周晴定下的"三校六读"制度。那些关于成长、亲情与科技碰撞的故事,正在新一代创作者笔下生长。或许正如周晴在某次采访中所说:"儿童文学作家都是长不大的孩子,我们只是暂时替孩子们保管童话,等他们长大成人,再连本带利还回去。"

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。