揭秘奉系张大帅军队制造的18种武器

引言在近代中国军阀混战的硝烟中,张作霖领导的奉系军队以雄厚的军工实力独树一帜。这位“东北王”不仅凭借军事谋略纵横捭阖,更通过自主创新的武器研发体系,打造出涵盖轻武器、火炮及重型装备的完整军工产业链。从仿制到改良,从引进到创新,奉天兵工厂(后称东三省兵工厂)的18种自造武器,不仅成为奉军驰骋疆场的利器,更在抗战初期发挥了重要作用。本文将深入剖析这些武器的技术特点与历史价值,揭开奉系军工的传奇篇章。

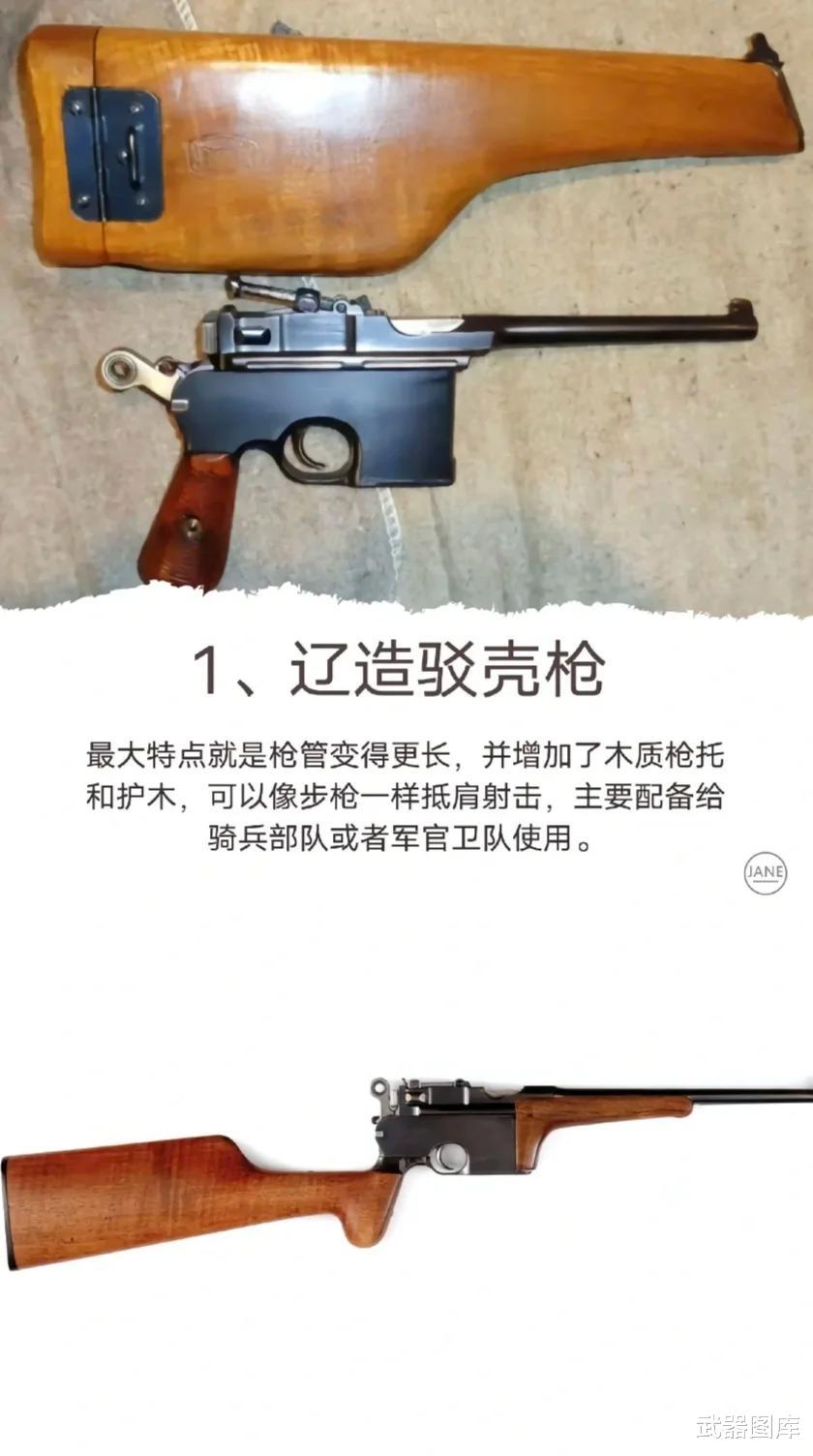

一、手枪双雄:驳壳枪与马匣子的战场传奇

辽造驳壳枪(奉造驳壳枪)以德国毛瑟C96为蓝本,奉天兵工厂成功仿制出“镜面匣子”。其7.63毫米口径、10发弹匣的设计,成为军官近身作战的“生命盾牌”。镜面抛光工艺不仅彰显匠心,更在东北严寒中减少故障率,成为奉军指挥官的标志性装备。

大沽造马匣子大沽兵工厂临海优势催生“船钢版”卡宾枪,140毫米加长枪管配合木质枪托,让骑兵部队如虎添翼。该枪在奉军追击战中的精准火力,令对手闻风丧胆。

二、步枪革新:混血步枪的实战密码

辽造十三年式步枪(韩麟春七九步枪)1924年,韩麟春融合毛瑟98的可靠性与三八式的精准度,打造出7.92毫米口径的“混血步枪”。14万支的产量不仅统一了奉军弹药体系,更在奉直战争中成为“战场收割机”。

三、冲锋枪与机枪:自动火力的突破

辽造十七年式冲锋枪张学良引进汤普森冲锋枪后,奉天兵工厂尝试仿制,虽因成本限制仅产50支,但其20发直弹匣简化版“花机关”却广泛装备,成为巷战利器。

辽造十七年式轻机枪仿制日本大正十一年式,但改进右侧弹斗与折叠枪托,射速500发/分钟的“直把子”机枪,让每个步兵班拥有持续火力压制能力。

辽造十三年式重机枪风冷设计替代水冷马克沁,6.5毫米弹药与2400米射程,让奉军在阵地战中占据优势,郭松龄反奉时更成为“战场转折点”。

四、火炮体系:从平射炮到榴弹炮的火力覆盖辽造十四年式37毫米平射炮三脚/轮式炮架灵活机动,直奉大战中精准摧毁铁路枢纽,被誉为“移动狙击炮”。

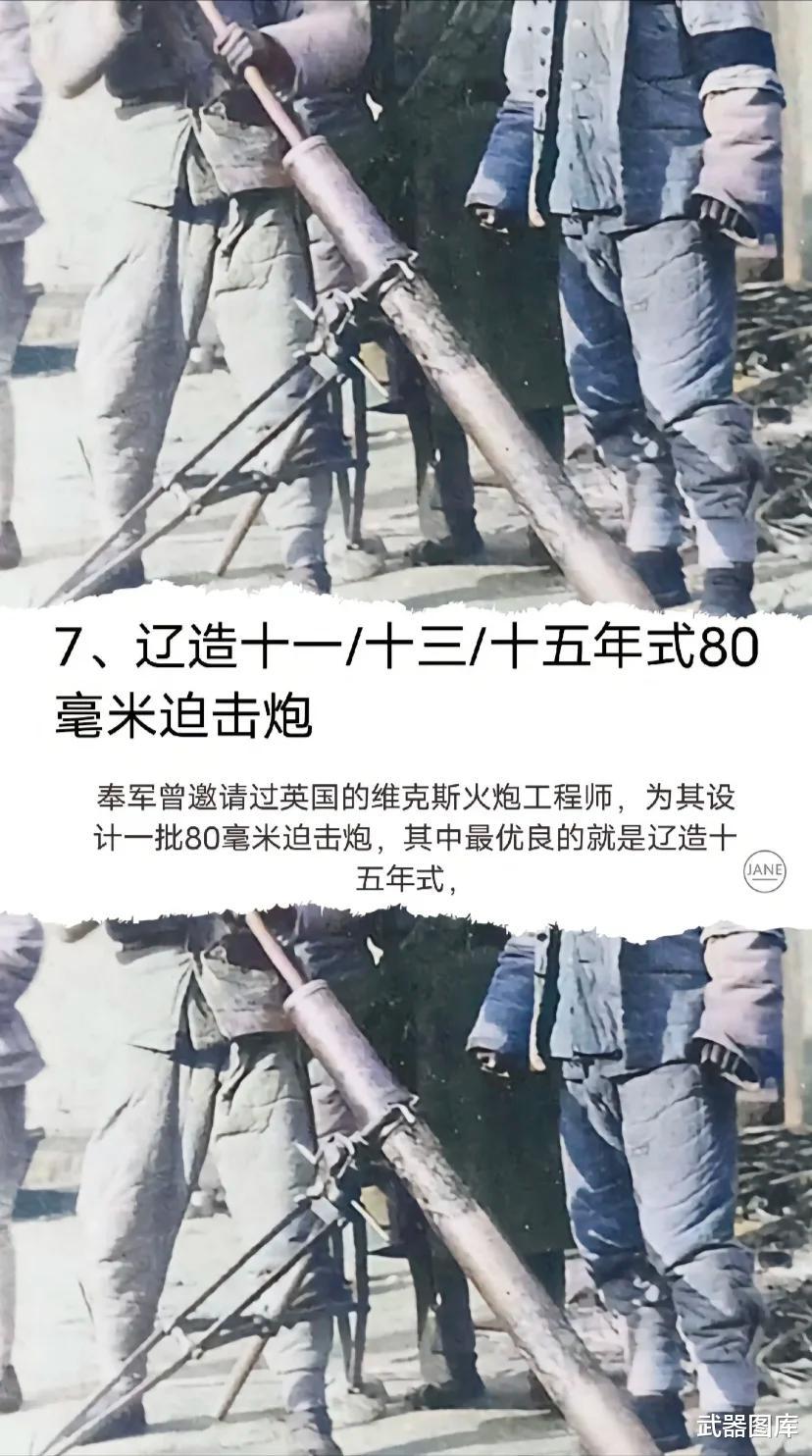

迫击炮家族从英制辽造十一年式到公制辽造十五年式,80毫米迫击炮成为步兵连标配;而240毫米重迫击炮虽仅造2门,却展现了奉军对大口径火力的探索。

山炮与野炮75毫米山炮的桦木钢架混合炮架减重30%,适应山地作战;辽造十三年式75毫米野炮则凭借克虏伯液压技术,射速提升40%,成为野战支柱。

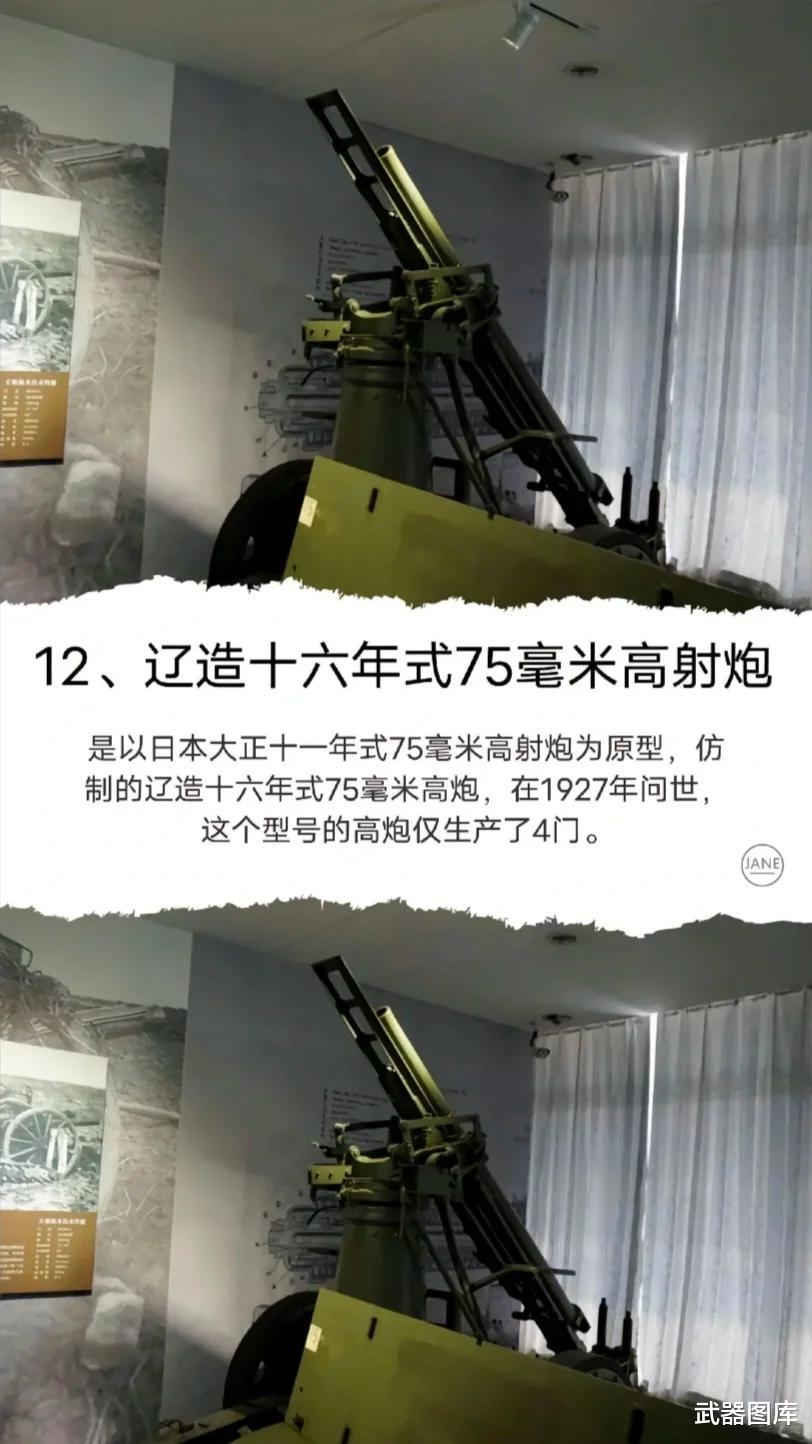

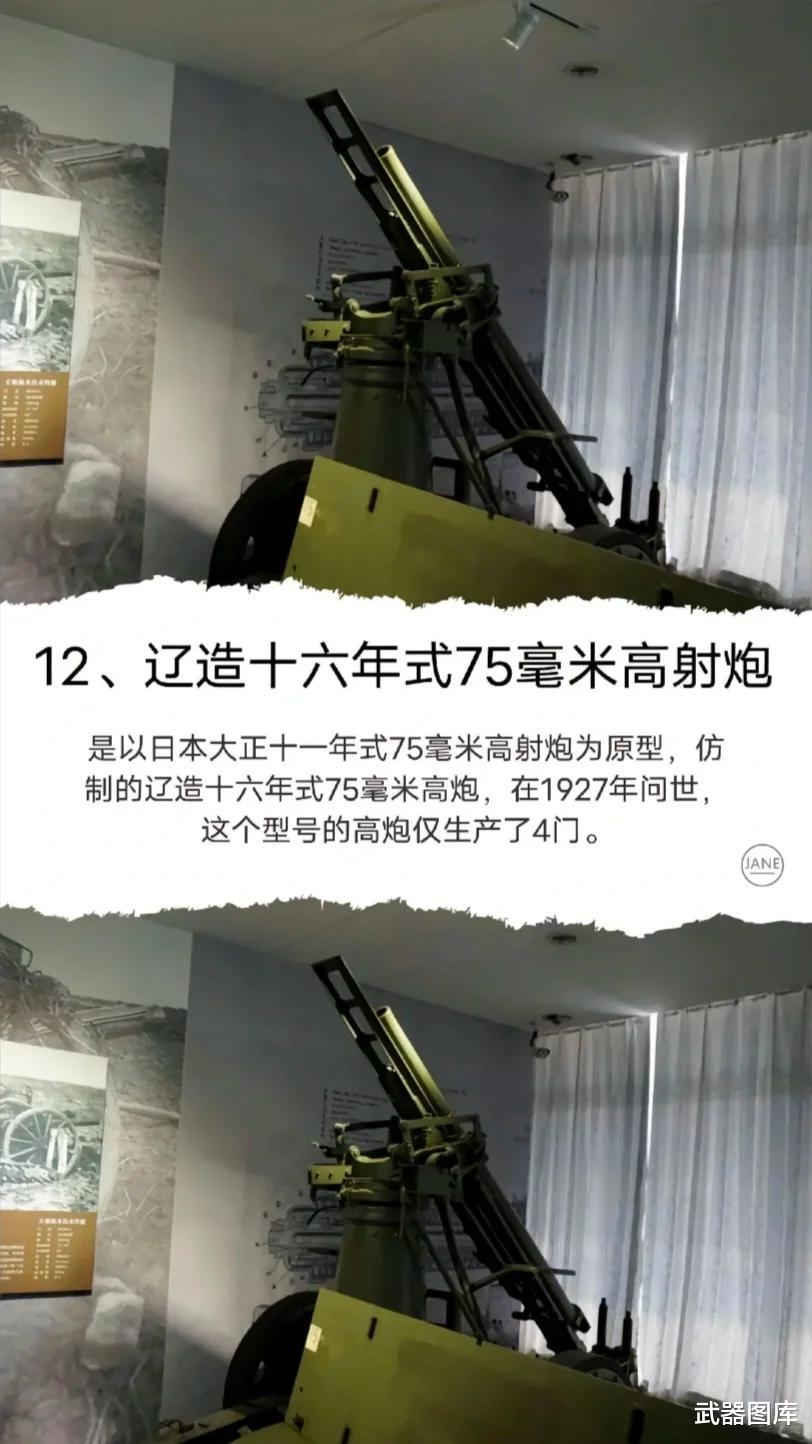

高射炮与榴弹炮辽造十六年式75毫米高射炮兼具防空与平射功能,蔡司瞄准镜加持下精准打击;100毫米榴弹炮虽未列装,却出口至东南亚,展现奉军武器影响力。

超级重炮辽造十九年式105毫米加农炮(仿奥地利M15式)与辽造二十年式240毫米榴弹炮,虽因九一八事变未能量产,但其技术突破令日军惊叹,成为奉军军工潜力的终极体现。

张作霖打造的军工体系,不仅巩固了奉军“东北虎”的威名,更在抗战初期为抵抗侵略提供了关键支持。从仿制到创新,从轻武器到超级重炮,奉天兵工厂的18种武器,是中国近代军工自主化的里程碑。尽管历史风云变幻,这些武器背后的技术探索与精神传承,仍激励着后人不断前行。奉系军工的传奇,不仅是东北的骄傲,更是中华民族自强不息的缩影。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。