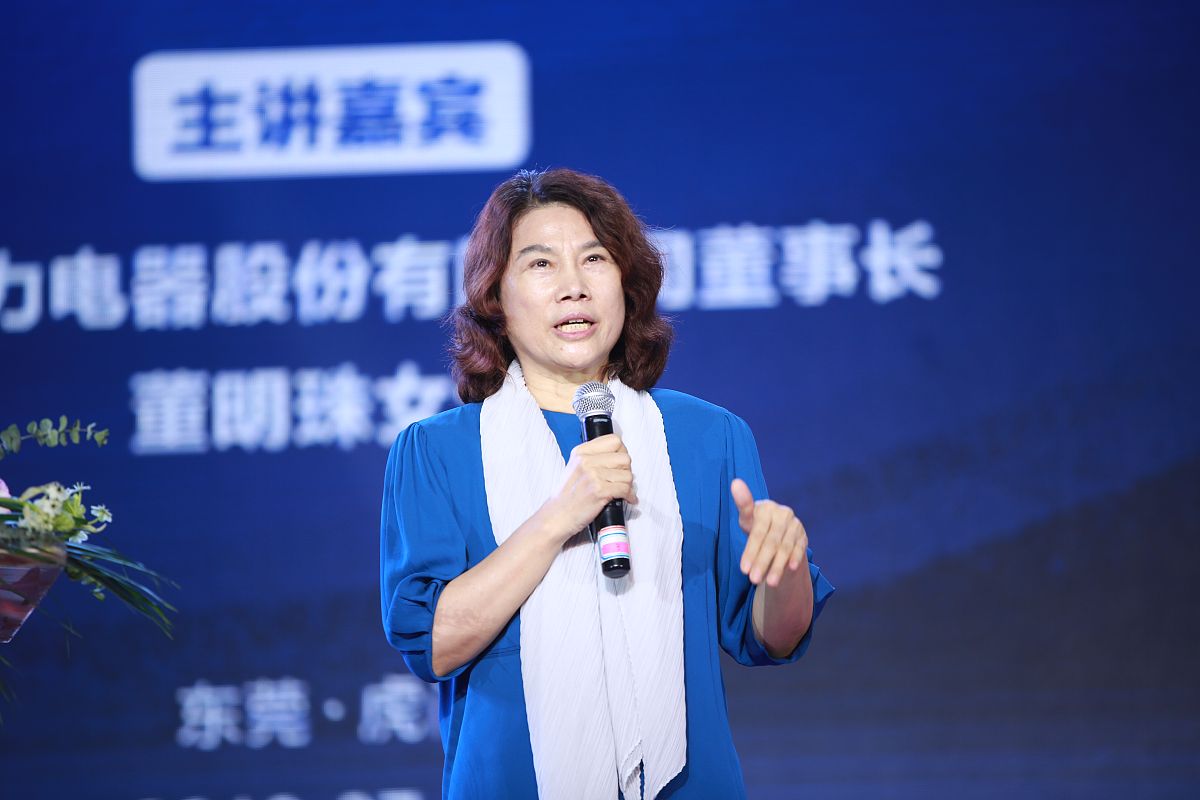

董明珠"海归间谍论"引众怒:偏见比无知更可怕

海归派里有间谍!"——当格力电器董事长董明珠在股东大会上抛出这番惊人之语时,舆论场瞬间炸开了锅。这位以犀利言论著称的"铁娘子",再次将自己推向风口浪尖。但这一次,公众的质疑声为何如此强烈?

董明珠的"三不用"原则——不用海归、不用空降兵、不搞家族企业,本是企业自主的人才策略。但当"间谍"这个充满冷战色彩的词汇从她口中蹦出时,舆论的走向彻底改变。微博话题#董明珠称海归派有间谍#阅读量迅速突破2亿,评论区俨然成为观点交锋的战场。

有网友愤怒指出:"按照这个逻辑,钱学森、邓稼先等归国科学家算什么?"更有人翻出格力官网显示,其智能装备技术研究院院长就是德国亚琛工业大学博士。这种"双标"现象让不少留学生感到心寒:"我们带着技术回国,怎么就成潜在间谍了?"

公众的强烈反应,实则折射出对企业家言论的更高期待。在信息爆炸时代,企业家的每一句话都可能被放大解读。华为任正非曾公开感谢美国企业的技术贡献,阿里张勇强调"全球化不是选择题而是必答题",这些言论都展现了中国企业家的国际视野。

反观董明珠的言论,中国欧美同学会副会长指出:"将14亿人的市场与全球人才对立,是典型的思维闭环。"清华大学经管学院教授更直言:"在芯片等关键领域,我们仍在追赶国际先进水平,排斥海外经验无异于闭门造车。"

偏见的代价与反思值得玩味的是,格力2022年财报显示其海外收入占比仅12%,远低于海尔、美的等竞争对手。有分析认为,这种"人才本土化"策略或许正是格力国际化受阻的原因之一。中国欧盟商会主席表示:"跨国企业需要多元文化背景的人才,将海归污名化会吓跑国际投资者。"

但更深层的危机在于,这种言论会加剧社会认知的分裂。正如一位人力资源专家所说:"当企业家用标签定义人群时,我们失去的是人才自由流动带来的创新活力。"据统计,2022年回国留学生人数突破60万,他们在人工智能、生物医药等领域的贡献有目共睹。

超越对立的智慧真正的企业领袖,应当具备化分歧为共识的胸襟。正如玻璃大王曹德旺在美国建厂时,既雇佣当地工人,又派驻中国技术骨干;字节跳动在全球布局时,既重用本土精英,也吸纳国际人才。这种"全球本土化"策略,才是中国企业走向世界的正确打开方式。

在这个互联互通的时代,人才的国籍背景早已不是决定性因素。特斯拉上海工厂创造"中国速度"的团队中,既有本土工程师,也有海外专家;比亚迪能在电动车领域异军突起,同样得益于其兼容并蓄的人才战略。偏见的高墙终将倒塌,唯有开放包容才能赢得未来。

企业家当然可以坚持自己的用人标准,但当言论滑向群体污名化时,伤害的不仅是某个群体,更是企业自身的公信力。在这个需要全球协作的时代,比技术壁垒更可怕的是认知壁垒,比市场封锁更危险的是思想封锁。海纳百川,有容乃大——这既是中国传统文化的智慧,也应是当代企业家的格局担当。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。