【传统盗窃行业式微:社会进步下的行业消亡观察】

一、行业历史与术语演变

盗窃行业在我国历史上曾形成完整生态体系。据考证,"荣门"为盗窃行业旧称,技术高超者被称为"老荣"或"小绺"。行业内部形成严格分工:公共场合行窃称"扒手",入室盗窃则需掌握攀爬技巧。上世纪80年代,北京地区将技术娴熟的小偷尊称为"佛爷",暗喻其手法敏捷如千手观音。

二、作案手法与组织架构

盗窃行为主要分为两类技术流派:

1. 扒窃技术:依靠"二指禅"手法,使用刀片、镊子等工具,常采取制造肢体接触、视线遮挡等干扰手段。团伙作案时形成"干扰-行窃-转移"的完整链条。

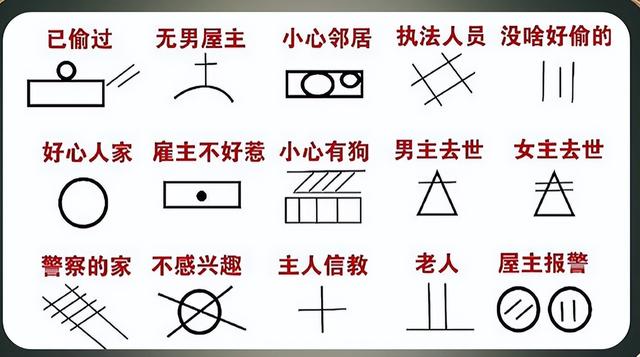

2. 入室盗窃:需掌握建筑结构分析、痕迹处理等专业技术,作案时间多选择风雨天气以掩盖行踪。历史上形成以"码头"为单位的行业组织,实行赃物"三日晾置"等管理制度。

三、行业规范与社会治理

盗窃行业曾自发形成"三不偷"等行为准则,但实际执行存在较大弹性。我国历代律法均将打击盗窃作为治安重点,从《尚书》到秦汉律令均有明确规定。现代社会治理中,马玉林创立的"足迹追踪学"等技术手段极大提升了破案效率。

四、行业衰退的三大动因

1. 社会教育普及:义务教育推广有效降低犯罪认同度,2022年我国高等教育毛入学率达59.6%,公民法律意识显著提升。

2. 支付方式变革:电子支付渗透率超86%,现金使用场景锐减。2023年移动支付规模达432万亿元,扒窃目标大幅减少。

3. 安防技术升级:全国监控摄像头总数超3.5亿台,重点城市建成"15分钟识别圈"。智能门锁渗透率达22%,传统撬锁技术失效。

五、犯罪形态转型与治理挑战

近十年传统盗窃案件量下降63%,但电信诈骗案件年均增长27%。2023年全国公安机关破获电诈案件46.4万起,追赃挽损248亿元。目前治理重点已转向跨境犯罪,缅甸等地区成为重点打击目标。

专家指出,盗窃行业的衰退折射出我国社会治理能力的提升,但犯罪形态的演变仍需持续关注。中国人民公安大学犯罪学教授李明表示:"犯罪率的下降是社会进步的直观体现,但维护治安仍需科技赋能与法治建设双轮驱动。"

(完)

评论列表