老人电梯倒脏水后续!电梯瘫痪,背后真相竟藏在衣服标语里?

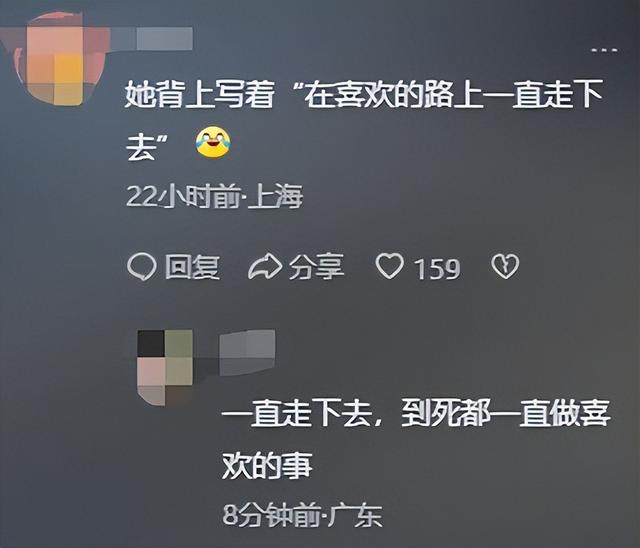

电梯轿厢的监控镜头永远定格在5月5日那个寻常的午后。画面中,一位身着深色碎花衬衫、胸前印着“在喜欢的路上一直走下去”字样的老人,端着不锈钢脸盆径直走向电梯按键区。

她左顾右盼的谨慎模样,像极了准备实施精密计划的特工,只是这个计划的内容令人瞠目——将整盆浑浊的泔水,顺着电梯门框与墙体的缝隙缓缓倾倒。

这不是老人第一次在电梯里“创作”。从她倒水的娴熟手法不难看出,这盆泔水早已不是第一次与电梯亲密接触。当最后一滴液体消失在缝隙深处,老人直起腰身的瞬间,监控镜头捕捉到了她嘴角那抹转瞬即逝的微笑。

这抹笑容在发现电梯按键灯集体熄灭时骤然凝固,她疯狂拍打按钮的慌乱身影,与方才气定神闲的姿态形成荒诞对比。

网友的怒火在监控视频曝光后彻底引爆。“建议全国电梯安装人脸识别系统,让这种损人不利己的行为无所遁形!”“必须追究监护人责任,子女不管教就让法律来管教!”评论区里,类似声讨以每秒数十条的速度刷新。

但更令人深思的,是某条获赞超3万的留言:“当老年人把电梯间当成自家下水道,我们究竟该指责人性之恶,还是反思社会之失?”

在重庆某老旧小区,类似剧情曾真实上演。2024年11月,一位家住6楼的老太连续数月将潲水泼向电梯轿厢。监控画面显示,她不仅精准控制水量确保“每一滴都不浪费”,甚至会在泼水后用扫帚将残留污渍扫进地坎缝隙。

当物业上门问责时,老人理直气壮地反问:“我又不用电梯,关我什么事?”这种将个人便利凌驾于公共利益之上的逻辑,在多起同类事件中反复出现。

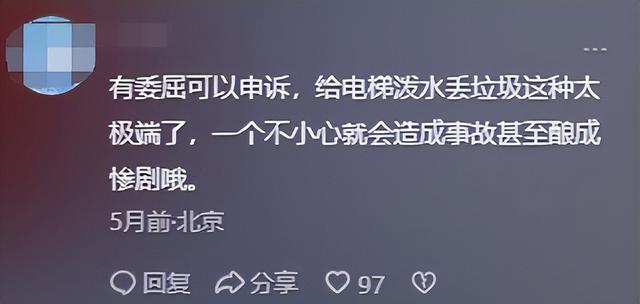

法律的天平该如何丈量这盆脏水的重量?根据《民法典》第1165条,行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。某地曾有老人为泄愤手撕马路护栏,最终被处15日行政拘留并赔偿修复费用。

但具体到电梯损坏案件,维修费往往涉及更换光幕、门机系统等精密部件,动辄数万元的赔偿金,对多数老人而言无异于天文数字。

家庭教育的缺位在此时显得格外刺眼。《家庭教育促进法》明确规定,父母需“言传与身教相结合”“严慈相济”。当子女放任老人反复实施破坏行为,实质是纵容了规则意识的崩塌。有网友提议:“应该建立‘监护人连带追责’机制,就像酒驾入刑后劝酒者也要担责那样。”这种将道德约束转化为法律责任的思路,正在引发学界热议。

技术手段或许能提供破局思路。杭州某小区试点“电梯文明积分系统”,居民每次规范使用电梯可累积信用分,违规操作则扣除相应分数。当积分低于阈值,不仅会触发物业约谈,还将影响医保报销等社区服务。这种将文明行为量化的尝试,让公共意识的培养有了具象抓手。

但技术永远替代不了人心。在浙江某社区,志愿者们发起“银龄文明督导队”,组织老人参与电梯维护、垃圾分类等公益服务。当72岁的王奶奶亲手擦拭被自己弄脏的电梯轿厢时,她红着眼眶说:“以前总觉得公共设施是大家的,现在才明白,弄脏了要自己擦,弄坏了要自己赔。”这种从“破坏者”到“守护者”的转变,或许才是破解困局的关键。

当我们站在老龄化社会的门槛上回望,这盆倾倒在电梯缝隙的脏水,倒映出的不仅是某个老人的道德瑕疵,更是整个社会在文明传承中的断层。

如何让“在喜欢的路上一直走下去”的标语,真正成为践行文明的座右铭?这需要法律之剑划出底线,需要技术之网织密规则,更需要每个家庭、每位公民,用理解与耐心,为迷失的灵魂点亮归途。毕竟,衡量文明程度的,不是监控镜头记录了多少丑态,而是我们能否让每个迷失者,在犯错后找到回家的路。

参考资料:

【1】河南都市频道2025-05-05《老人往电梯缝隙倒水致电梯故障》

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。