刘伯承军事水平很高,为何请败军之将廖耀湘给解放军干部上课?

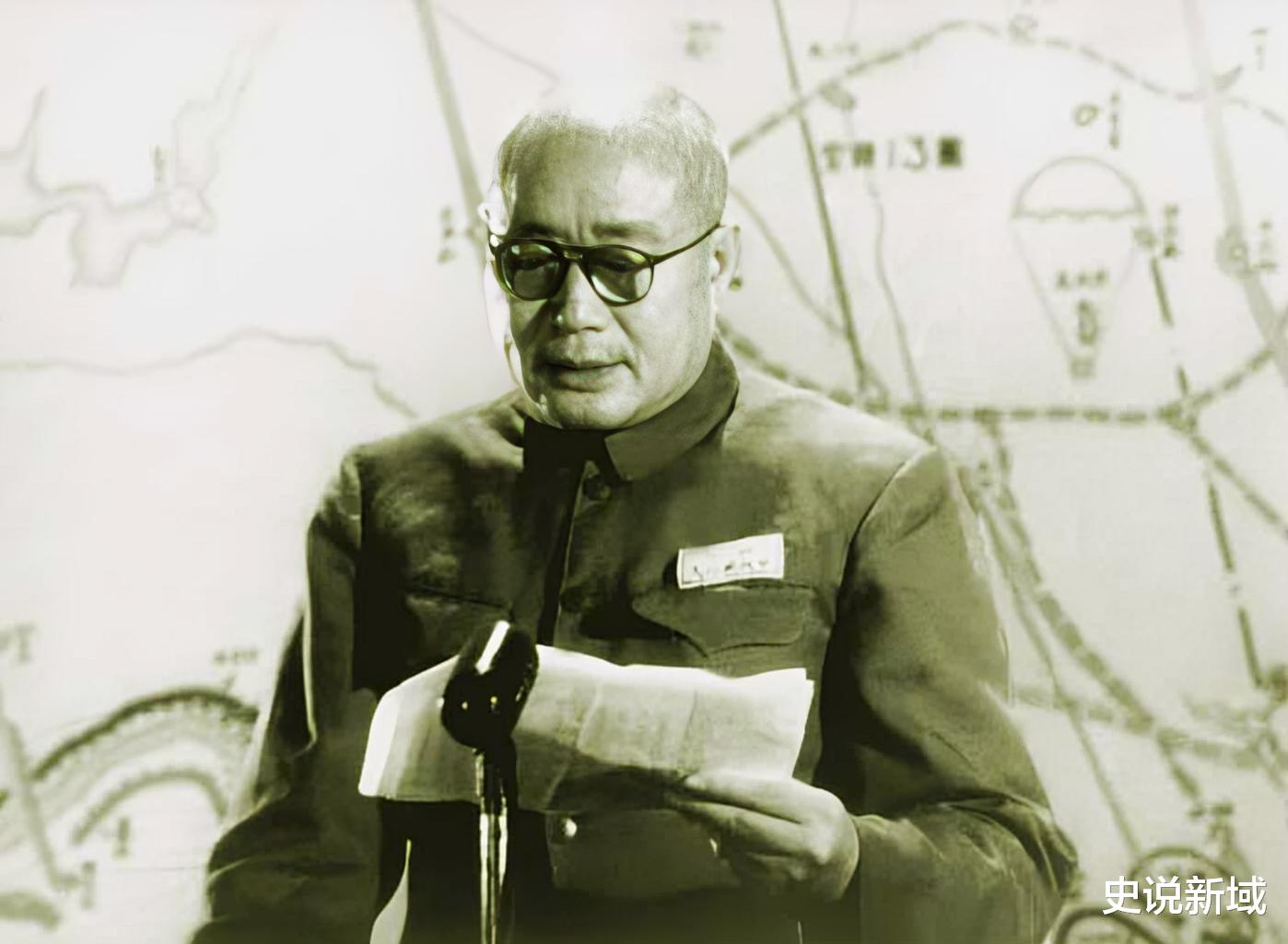

1951年深秋,南京军事学院迎来一位特殊教官。当这位身着解放军制服的教员走上讲台时,台下参加过辽沈战役的将领们突然集体起立——他们认出台上之人,正是三年前被自己亲手俘虏的国民党兵团司令廖耀湘。

更令人震惊的是,提议启用这位战犯的,竟是曾在淮海战役歼灭其十万大军的刘伯承元帅。

这场跨越敌我的军事授课,揭开了解放军建军史上最震撼的一课。

军神之虑:现代化军事教育的紧迫课题

南京中山北路228号,解放军军事学院的苏联式教学楼里,刘伯承正面对建校初期最棘手的难题:全军选调的248名学员中,76%只有小学文化程度。这位右眼失明仍坚持读书的元帅,在1951年全军教育会议上疾呼:“现代化战争不是梁山泊排座次,光会打枪不够,要懂数学物理化学!”

现存军事档案馆的《建校初期教学日志》显示,当时全军仅有17名留苏军事教员,要承担装甲、航空、通信等12个专业课程。刘伯承办公室的台历上,密密麻麻标注着“淮海战役经验总结需系统化”“朝鲜战场反馈新战法”等批注。正是在这种背景下,他提出惊世骇俗的决策:从抚顺战犯管理所选拔军事教员。

功德林访贤:战犯营走出的特别教官

抚顺战犯管理所的档案柜里,廖耀湘的改造记录显示着惊人转变:这位曾在缅甸歼灭日军五千的精锐指挥官,被俘初期每日面壁八小时研读《论持久战》。当刘伯承的特使带着聘书到来时,管理所所长金源特意取出廖耀湘在狱中撰写的《丛林作战手册》——这本用香烟纸装订的手稿,详细记录了远征军反攻缅北的实战经验。

据时任学院训练部副部长陶汉章回忆,刘伯承挑选教员的标准异常严苛:必须具有正规军校背景、实战指挥经验且思想转变彻底。廖耀湘不仅符合这些条件,其南京中央军校和法国圣西尔军校的双重学历,更弥补了我军教员体系的空白。在面试时,刘伯承用独眼盯着这位昔日的对手:“把你打日本的看家本领都倒出来,这是命令!”

丛林战讲义:缅甸经验遇上解放军传统

军事学院的阶梯教室里,廖耀湘用粉笔在黑板上画出野人山地形图。他独创的“三三制丛林突击队形”,让台下参加过朝鲜战争的将领们眼前一亮——这种以三人为单位的楔形队形,竟与志愿军的步兵战术不谋而合。更令人惊叹的是他设计的“倒卷珠帘”战术:以佯败诱敌深入密林,再用交叉火力封锁退路。

1952年《军事学术》杂志记载了这堂传奇课程:当讲到如何在无补给情况下穿越原始森林时,廖耀湘突然问学员:“你们知道怎么用芭蕉叶收集露水吗?”这个问题让台下鸦雀无声。他随即演示的“藤蔓滤水法”,后来被写入解放军《热带作战手册》。曾参加听课的杨得志上将回忆:“那堂课从早八点讲到晚八点,没人舍得去厕所。”

战俘教官群像:特殊年代的知识整合

功德林战犯管理所的档案显示,除廖耀湘外,还有17名原国民党将领先后登上解放军讲台。杜聿明讲解机械化兵团作战,宋希濂传授江河防御战术,甚至有位炮兵专家在课堂上推导出志愿军在朝鲜使用的“假延伸弹道”公式。这种跨越阵营的军事智慧交融,催生出独特的教学景观:讲台上挂着毛主席语录,教案里却穿插着黄埔军校的《步兵操典》。

刘伯承在1953年全军教育会议上特别指出:“不要忌讳黄埔教材,他们教战术的七成内容,和我们在井冈山总结的游击战原则是相通的。”这种实事求是的态度,使得解放军首次系统梳理出《中国历代战争史》《中外战例比较研究》等教材,为后来军事理论体系建设奠定基础。

历史回响:从战俘到政协文史专员

1961年特赦大会的合影中,廖耀湘胸前的政协徽章熠熠生辉。他主持编纂的《辽沈战役亲历记》,至今仍是研究解放战争的重要史料。鲜为人知的是,在军事学院授课期间,他提出的“夜战电子干扰”建议,后来在珍宝岛战役中派上用场;他设计的“多梯队纵深防御”,经改进后成为东南沿海防御体系的重要组成部分。

1993年解密的前苏联档案显示,当时克格勃曾向斯大林报告:“中国人在用国民党战犯培训军官,这是危险的信号。”他们不知道的是,这些特殊教员每堂课都有三组人员现场记录,其讲述内容要经过理论部、战史部和保密室三重审核。这种既大胆用人又严谨把关的智慧,正是共产党人实事求是精神的生动写照。

【参考资料】

《刘伯承传》(当代中国出版社)《中国人民解放军军事学院院史(1951-1985)》《廖耀湘回忆录》(中国文史出版社)《改造战犯纪实》(群众出版社)《中国人民政治协商会议第一届全体会议档案汇编》《淮海战役亲历记》(文史资料出版社)《杨得志回忆录》(解放军出版社)苏联解密档案《1950年代中国军事教育报告》

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。