1935年9月的川西草地,早晚温差很大。清晨的寒气贴在皮肤上,帐篷和毡子边缘都挂着白霜,行军鞋上沾着一层泥。就在这样一种又冷又湿的环境里,一封薄薄的信,被小心地收入军装内袋,从中央红军先头部队的驻地,悄无声息地向着一个岔路口奔去。

送信的人叫曾思玉,时任红一军团二师参谋。他当时未必完全明白,这趟急行军背后意味着什么,只知道一句话——“关系到党和红军前途和命运的极其重要的一封信”。而信的收件人,是远在另一支队伍中的红四方面军总指挥徐向前。

事情要从更早一些的岁月讲起。

一、中国北方来的“末见者”

在十大元帅当中,徐向前的出身背景很特别。他是山西五台县人,是唯一一位北方人,却又是和毛泽东见面最晚的一位。等到真正面对面说上话,已经是1935年红一方面军与红四方面军在长征途中会合之后的事情了。

有意思的是,在见面之前,徐向前其实早就听过毛泽东这个名字。黄埔军校时期,他接受的是系统的军事教育,对党内那批正在探索农村包围城市道路的领导人非常关注。在1927年前后,南昌起义、秋收起义接连爆发,徐向前一度以为,能在这些队伍中找到毛泽东,便悄悄打听过消息。

1927年4月,蒋介石在上海发动“四一二”反革命政变,大批共产党人和革命群众惨遭屠杀。那时候,徐向前在武汉一线,政治空气十分紧张,各地消息闭塞而零碎。他在这种形势之下,还在默默托人打听毛泽东的去向,但形势变化太快,消息极难打通,这个心愿暂时只能搁下。

同年8月,南昌起义打响,震动全国。徐向前听到起义的消息,第一反应也是:那边会不会有毛泽东?然而起义部队随后南下转战,遭受重创,队伍一度失散。国民党当局严密封锁信息,再加上交通不便,他想去寻找的愿望终究没能实现。

从1927年到1935年,这两个人,一个在中央苏区成为群众口中的“毛委员”“毛主席”,逐渐走到党和红军的核心位置;另一个辗转在鄂豫皖、川陕之间,带着红四方面军在枪林弹雨中闯出一片根据地。两条战线,看似遥远,却又因共同的目标,迟早要交汇。

二、国难当头与“攘外必先安内”

时间推到1932年前后,中国的局势又起了大变化。日本军国主义伸手越来越长,“一二八”事变爆发,日军向上海进攻,炮火直接砸到了国际大都市的街头。到1933年,日军还在得寸进尺,占领山海关、热河以及长城以北一线的重要地区,逼近华北腹地。

国土在丢,民众在流血。可蒋介石的选择,却是把枪口先对准共产党领导的红军。用他当时的说法,是“攘外必先安内”,实际效果,就是对日本退让,对红军步步紧逼。

在这种判断下,蒋介石把主要兵力投向苏区。对鄂豫皖苏区的“围剿”来势汹汹,徐向前所在的红四方面军遭受了沉重打击,被迫向西转移,进入川陕一带,坚持斗争。而对中央苏区的第五次“围剿”,更是由蒋介石亲自坐镇南昌,总兵力远超前几次。

1934年,中央苏区反“围剿”失利,中央红军面临极其危险的局面。为了保存有生力量,中共中央和中央军委不得不做出战略转移的决定,开始从江西瑞金出发,踏上漫长而艰辛的长征道路。

那年10月10日,约八万余人的队伍离开苏区。这不仅是一支军队,同时还带着党政机关、后方部门、工厂设备、印刷机、医疗器材等,几乎是将整个根据地的“家当”都背在了路上。也正因为如此,队伍行军速度缓慢,目标明显,危险一步步逼近。

三、湘江血战与遵义转机

中央红军长征初期的目标,是向西与红二、红六军团会合。那两支队伍的前身,是贺龙在湘鄂西一带领导的工农武装,后来发展成红二方面军的重要力量。如果能顺利会合,对整个红军来说意义重大。

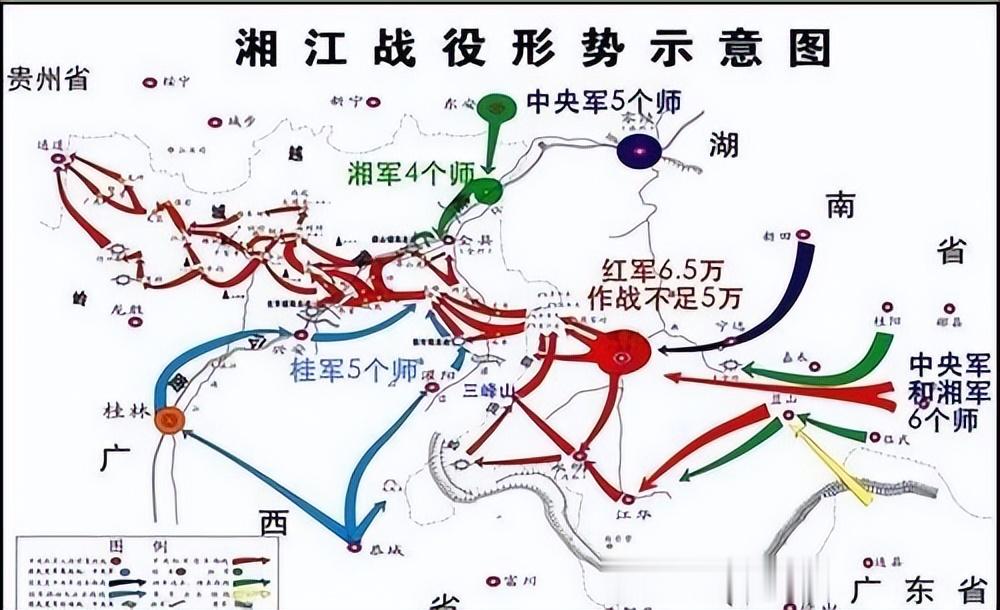

然而计划归计划,现实战场上,敌人的眼睛也在紧盯着这支大队伍。湘赣一带原本就是国民党军防守重点,两省交界的要道都严密布防。中央红军西进不久,意图便被侦知,国民党军迅速展开围追堵截。一场规模极大的阻击战,在湘江两岸打响。

当时红军在战斗力和士气上都不弱,许多部队有强渡大河的经验,指挥员也不是没有信心。但问题出在另外两个方面:一是行军过于迟缓,庞大的后勤拖累严重;二是当时最高指挥层在战术决策上缺乏灵活性,错误估计形势。

大量机关人员和笨重设备,都在队伍中间夹杂前行,有的甚至进入前线,造成队形臃肿。为了保护这些人员和物资,一些部队在渡江时不得不顶着敌人的密集火力硬冲,伤亡极大。再加上当时以博古等人为代表的领导,在作战指导上坚持教条,缺乏机动,红军被迫在不利地形下硬打硬拼。

湘江战役之后,中央红军的兵力由出发时的八万多人锐减至五万左右,减员相当严重。许多老红军后来回忆这段经历,提到“渡了湘江,才知道还有多少战友没能上岸”。

这场战役不仅是兵力的损失,更让许多人意识到:再这样打下去,红军很难熬到目的地。也正是在这种背景下,对过去军事指挥的反思,逐渐走上前台。

1935年1月,中央红军攻占贵州北部的重镇遵义。由于当地暂时没有遭到国民党中央军大兵团的立刻合围,中共中央政治局在这里召开了一次扩大会议,这就是后来被反复提到的遵义会议。

那时的毛泽东,担任中华苏维埃共和国中央执行委员会主席,但在军事指挥上长期被压制在核心领导层之外。之前长征是否要带上他,还曾出现过争议:有人认为他病情严重,不宜随军长途转移。因为长期劳累和饮食艰苦,他患有严重的肠胃病,常常只能躺在担架上行军。

遵义会议集中总结了第五次反“围剿”以来的教训,特别是对军事指挥中的教条主义进行了批判。会议调整了中央的领导结构,确立了以毛泽东为代表的新领导集体,使得红军在之后的作战中开始有了更加灵活的战略思路。不得不说,这是中国革命道路上一个生死攸关的转折点。

二、北上还是南下——命运的岔路口

遵义会议之后,红军的指挥系统发生了实质变化。毛泽东成为中共中央政治局常委,与周恩来、王稼祥等人组成新的领导核心,负责军事上的总体决策。周恩来负责具体发布命令,战场上的灵活性明显提高。

不过,当时还有一个现实难题:中央红军的无线电发报机已经在战斗中丢失,与共产国际的直接联系被切断。一旦失去外界指导,就只能完全依靠自己的判断,决定中国革命的前进方向。这既是压力,也是一次真正意义上的“独立自主”。

中央很快确定了新的打算:不再在云贵交界地区盘旋,而是寻找与其他红军主力会合的机会。在多次讨论之后,决定北上,去和在川陕一带坚持斗争的红四方面军汇合。两支主力一旦联手,对抗国民党围剿的力量会大得多。

当时红四方面军的情况也相当复杂。早些年,徐向前、陈昌浩等人率部从鄂豫皖地区突围,转战西进,在川北地区开辟根据地。他们与川军地方武装打了不少硬仗,建立起川陕苏区,抗击国民党军的多路“围剿”,实力不弱。

为了呼应中央红军的战略意图,红四方面军在1935年3月发起了嘉陵江战役,粉碎敌军的合围企图,为未来的大会师创造条件。可以说,从那时候起,双方“握手”的方向,就已经隐隐可见。

1935年6月,中央红军一方面军接近川西南地区。6月26日,中共中央在川西的两河口召开政治局会议,通过了《关于一、四方面军会合后战略方针的决定》。按照这份决定,一旦会合成功,主力应集中向北,先夺取甘肃南部地区,建立川陕甘苏区,为北上抗日和长期斗争做准备。

按这一方针,红一、红四两大方面军进行编组:部分部队混合作战,以便增强彼此协同。朱德、刘伯承、张国焘等人分别担任不同部队的领导职务,两军会合的目标看上去一片光明。

但是到了具体行动阶段,意见分歧就凸显出来了。张国焘当时掌握着红四方面军的绝大部分兵权,他对自己手中的兵力、后勤情况非常自信,认为红四方面军完全有条件在川康、川滇一线另辟新根据地。他对北上持保留甚至反对态度,更倾向于继续向南发展。

在这种背景下,中共中央决定红一方面军中的一部分部队组建陕甘支队,由毛泽东、周恩来等领导,带领这支队伍坚定向北。而张国焘则率领大部分四方面军主力南下,试图寻找新落脚点。

1935年9月,矛盾已不再是纸面上的争论,而是实实在在的分路而行。红军在川西北的草地地带行军,一支队伍朝着北方的陕甘方向前进,另一支则向南折返。就在这样的紧要关头,一封信,悄悄从中央的驻地写出,准备送往徐向前手中。

这封信,便是毛泽东写给徐向前的那封“秘信”。

三、火线上书:一封信、一位总指挥

1935年9月10日,右路军先头部队红一军团二师在草地行军一天后,来到一个只有几户藏族人家的小庄子落脚。地方狭小,只有一排低矮的房屋能遮风挡雨,所以优先安排机关指挥部住进屋内,其余官兵只能在野外搭起临时营地,和寒风、露水打交道。

次日清晨,毛泽东、周恩来等中央领导抵达红二师驻地。师长陈光、政治委员肖华赶紧前去迎接,几人很快在简陋的屋子里展开紧急会议。屋外的参谋人员来回走动,却不清楚屋内正在讨论什么,只知道一定是关系重大。

会议结束后不久,陈光将曾思玉叫到身边,递给他一封亲笔信,语气异常严肃。这封信是写给红四方面军总指挥徐向前的,内容涉及红军今后走向,非同小可。陈光交代,要由他带领六团一营和备用电台,火速返回前一天行军经过的岔路口,在那里等候徐向前的部队。

按路线推算,徐向前那一部队,很可能在当天下午从东边来到那个路口。那个岔路口,基本是他们的必经之地,错过就很难再有机会当面交接。

在临行前,陈光和肖华都格外叮嘱他:不论路上多难,信必须送到。“哪怕牺牲自己,也要设法将信送到徐向前总指挥手中。”话说得并不客气,却极为坦率。曾思玉明白,这不是象征性的鼓劲,而是实打实的生死任务。

进屋面见毛泽东时,气氛比想象中少了几分紧张。毛泽东一眼认出他是曾经给自己抬过担架的年轻干部,笑着说:“你一人能顶两个人。”这种看似轻描淡写的鼓励,反而让人觉得肩上的担子更重。曾思玉立正答道:“请主席放心,一定完成任务。”

毛泽东随即把可能遇到的危险说得很明白:敌情不明,地形复杂,又要逆向行军,难度不小。“这封信很重要,代价也可能很大。”言下之意,任务成功没有任何保证,人身安全也没有保障。但对一名红军干部来说,只要组织需要,就没有退路这个选项。

当天下午,他们一行人带着电台和信件,急行军赶往指定路口。两点左右终于抵达时,地面上没有任何大部队刚刚经过的痕迹,说明徐向前的队伍尚未到来。为了防备可能出现的敌情,部队迅速转移到附近山坡隐蔽,派出哨兵观察动向。

大约在下午四点,山上的哨兵报告,远处有一支骑兵队伍靠近。从马队的队形和行进速度判断,这更像是友军而非国民党骑兵。不多时,几名骑兵先头赶到路口,衣着整齐、装备较新,与刚从草地上走下来的中央红军官兵形成鲜明对比。

“停一下,徐总指挥来了吗?”曾思玉上前打招呼。对方很快确认他们是中央红军来人,于是引他前去见徐向前。

在那个草地岔路口,两条命运轨迹短暂交汇。曾思玉快步上前,向这位久闻其名的总指挥敬了一个军礼,双手奉上信件。徐向前略带疑惑地接过,一看封皮上的字迹——“徐总指挥收”——便知道,这不是普通公文,而是毛泽东亲笔致信。

打开信纸,徐向前认真地读着。随着内容一行行往下,眉头慢慢皱起,神情由起初的平静,转为凝重。他看完之后,沉默了一会儿,脱口而出一句话:“哪有红军打红军的道理。”

这句话,后来在许多回忆中被不断提起。简短八个字,把当时局势的微妙和隐忧都点了出来。因为信里讲得很清楚:张国焘坚持率部南下,客观上导致红军力量分裂,甚至存在潜在武装对立的危险。毛泽东在信中阐明了中央北上的战略考量,希望徐向前能站在维护全局出发,坚定支持北上方针,避免出现“红军对红军”的悲剧局面。

曾思玉看到徐向前脸色严峻,也有些紧张,试探着问了一句:“总指挥,您有回信吗?”徐向前沉吟片刻,摇了摇头,说不再赘述长信,只写个简短字条,表明已经收到信,并签上自己的名字,以示负责。

写字之前,他又问了一句:“毛主席、周副主席的身体好吗?”这话看似随口,其实透着关切。毕竟,两支主力分路之后,他始终没能再见到毛泽东和周恩来,对中央的具体情况难免担心。曾思玉立刻回答:“毛主席身体好,周副主席和中央同志身体都很好。”听到这个消息,徐向前紧锁的眉头稍微松了一些。

不一会儿,一张写着“毛主席,信已收到”的字条递了回来,落款是“徐向前”三个字。字条很短,却传递了一个明确态度:这封信,他当真收到了,也会认真考虑其中所提的意见和判断。

完成交接后,曾思玉再次敬礼,带队迅速撤离岔路口,连夜追赶北上的中央红军。第二天一早,他们赶上大部队,算是把任务完整地画上句号。对他本人而言,这次送信不仅是一段惊险经历,也是第一次近距离接触徐向前,对这位总指挥的印象,既严肃,又有几分沉稳的厚重。

至于信中的详细内容,他当时只能大致猜测。但从后来整个发展轨迹来看,这封信的核心,除了说明中央红军所处的险境,更重要的是希望红四方面军在关键时刻不要被带偏方向,能够在合适的时机转向北上,与中央重新汇合。

四、再分再合:南下之路与迟来的会师

从那封信之后的走向看,事情远比一封信能解决的要复杂得多。

徐向前本人,对“红军不能打红军”这一点有非常坚决的共识。他曾多次在内部场合提到,红军的主要敌人是国民党反动派和日本侵略者,绝不能在自己人之间刀兵相向。但他当时处在红四方面军的领导体系之中,很多关键决策并非他一人说了算。

张国焘坚持南下的决定,已经开始付诸实施。面对已经分开的队伍和既成事实,要立即扭转并不容易。徐向前不愿看到红四方面军一分为二,为了避免当场分裂,只能暂时率部继续南行,同时在内部与朱德等其他领导人共同做工作,反复劝说张国焘重新审视形势。

从结果看,这场南下并没有达到预期。红四方面军在向川西、川滇一带尝试发展时,遇到的困难远超想象。地形复杂、补给困难、地方势力盘根错节,再加上敌军的多路围堵,部队消耗严重,局势越来越不利。压力叠加之下,张国焘不得不在战略判断上逐渐收缩,重新考虑回到中央既定方针上来。

值得一提的是,在这期间,红二方面军的行动也起到了重要作用。1936年6月,贺龙、任弼时等人率领的红二方面军,克服重重阻碍,从湘鄂西一线出发,长途跋涉来到川西北地区,在甘孜附近与红四方面军会师。两支队伍的将领们,在交流中对时局的判断大体一致:继续南下风险极大,北上与中央红军会合才是出路。

在一次次谈话和劝说中,张国焘的态度开始松动。加上之前南下遭遇的挫折,客观事实在提醒他,原先的判断不符合现实。就这样,在内部外部的双重推动下,红四方面军最终还是转回了正确方向,向着陕北大方向迈步。

另一方面,中央红一方面军则已经先行一步。早在1935年9月,毛泽东率领的中央红军先头部队,就在艰难穿越草地后,继续北进。1935年底至1936年间,陕甘支队等部先后到达陕北地区,建立起以延安、保安等地为中心的新革命根据地。这片黄土高原,后来成为全国革命的大本营。

两路部队的再会并非一蹴而就。按照史实,中央红一方面军到达陕北之后,整整等了大约十个月。直到1936年秋天,红二、红四方面军主力相继北上抵达陕北,三大主力红军终于在会宁、将台堡一线实现大会师。

1936年10月,标志性的场景出现在西北高原:来自不同战场的红军战士,穿着各地风格迥异的棉衣、草鞋、军帽,在队列中彼此打量、握手、拥抱。这三支队伍,曾经有过各自的荣耀和伤痛,也有过路线上的分歧和争论,但在那一刻,统一在一个目标之下——集中力量,共同对付更大的敌人。

回头看,毛泽东那封写在草地前线的信,不能说改变了所有人的想法,却在关键人物心中种下了一个“必须维护红军整体”的念头。徐向前紧锁的眉头、那句“哪有红军打红军的道理”,其实就是那个念头最直接的表达。

如果没有这样的共识,后来的再会,很可能不会是这样一种局面。这一点,恐怕比信纸上每一个字都要重要。

长征结束后,人们提到这段历史,常会记起两万五千里路、雪山草地、四渡赤水、飞夺泸定桥这些响亮的名词。但在那些惊心动魄的大事件背后,也有这样一封薄薄的信、一段悄无声息的送信路程,以及几个人在岔路口短暂而关键的对话。

这些细节,看似不起眼,却在很大程度上决定了红军最终能不能走到一起,能不能在最困难的时候,避免内部的对立和消耗,把有限的力量用在真正的敌人身上。这一点,放在整个中国革命的脉络里看,分量并不轻。