中日“抢人”大战?日本不欢迎外国移民,但每年却吸纳大量中国人

[下雨]日本这个国家是非常不喜欢外来的移民的国家,对于移民政策卡的非常严格,但是他们对于中国的态度却非常例外,每年要吸收非常多的中国移民。

日本老龄化已经到了非常严重的地步,这种时候大量接纳外国的移民应该是非常好的策略,但是日本却偏偏不欢迎移民,但是又大量吸纳中国人来移民,这个行为可谓是非常自相矛盾了,这背后肯定藏着什么不可告人的真相。

日本为什么要大量接纳中国移民?又为什么不欢迎其他国家的人移民呢?

本文陈述所有内容皆有可靠信息来源赘述在文章内

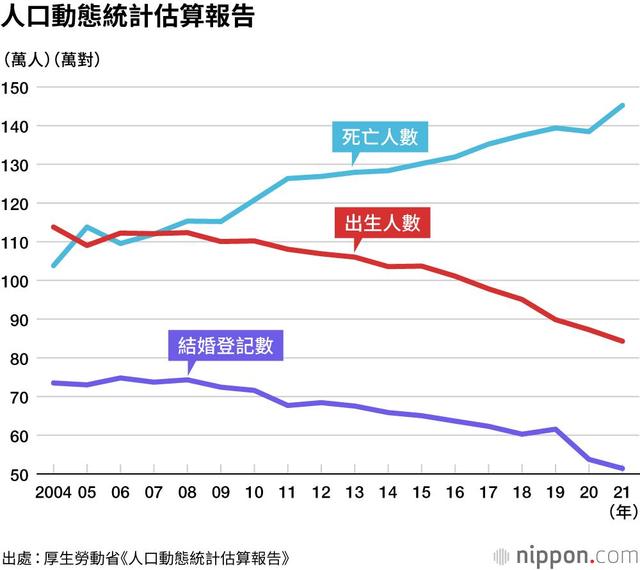

日本登顶“世界第一”2023年的时候,日本总务省发布了最新人口统计数据:全国65岁以上老年人口已达3623万人,占总人口的29.1%,这意味着,几乎每三个日本人中,就有一个是老人,这一数字再度刷新了全球老龄化比例的纪录,成为全球老龄化最严重的国家,直接让日本荣获“第一”。

老龄化带来的问题不只是“老人太多”,而是整个社会的运转机制都受到了影响,首先是劳动力锐减,青壮年数量下降使得就业市场紧张,企业招人难,年轻人工作负担日益沉重,医疗与养老金体系的压力也不断上升。

日本国家财政中越来越大的一部分要用于支付退休金与医疗支出,年轻人不但要养育下一代,还要负担上一代的养老费用,生活压力可想而知,在这样的局面下,日本政府并没有采取激进的人口扩张政策,反而延续了一贯的保守作风。

日本对移民一向持抵制态度,即使在技术型人才极度缺乏的情况下,也未大规模放开移民限制,相比之下,很多国家早已将“吸引外来人口”视为国家战略的一部分,美国靠“出生公民权”大肆吸收新生代人口,欧洲通过难民接纳政策提高劳动力数量。

澳大利亚和加拿大则为技术移民开通绿色通道,但日本却始终对外籍人口敬而远之,更让人诧异的是,日本甚至开始收紧原本较为宽松的留学签证政策,一些30岁上下,已经被日本高校录取的留学生,竟然因为“年龄太大”而被拒签。

这些申请人并非年老体弱,反而正值壮年,是可以为日本社会带来活力的人才,日本为何在老龄化如此严峻的背景下,还要拒绝这些“来送希望的人”?答案或许藏在日本文化的深处。日本社会高度讲求“内外有别”,尤其重视民族血统与文化纯洁性。

在他们眼中,外来者并非天然具备“归属权”,即使这个国家再需要劳动力,也不会轻易打破文化壁垒,正是这种顽固的保守主义,使得日本在人口危机面前,选择了一条“宁缺毋滥”的孤独之路。

为何中国人成为“特例”?

为何中国人成为“特例”?当世界各国纷纷通过宽松移民政策抢夺人口红利时,日本却选择固守疆界,但一个现象却令人关注:在排斥大多数外籍人口的同时,日本却对中国人表现出某种“偏爱”,数据显示,截至2021年,在日中国人总数突破一百万人,占外籍人口比例超过四分之一。

中国人成为日本最大的外籍群体吗,这种“独宠”到底是出于怎样的考虑?从客观因素来看,首先是地理因素,中日相隔一海,离得比较近,航班密集,往来方便,对很多中国家庭来说,相比飞往欧美澳洲,选择日本意味着更低的交通成本与更高的回国便利度。

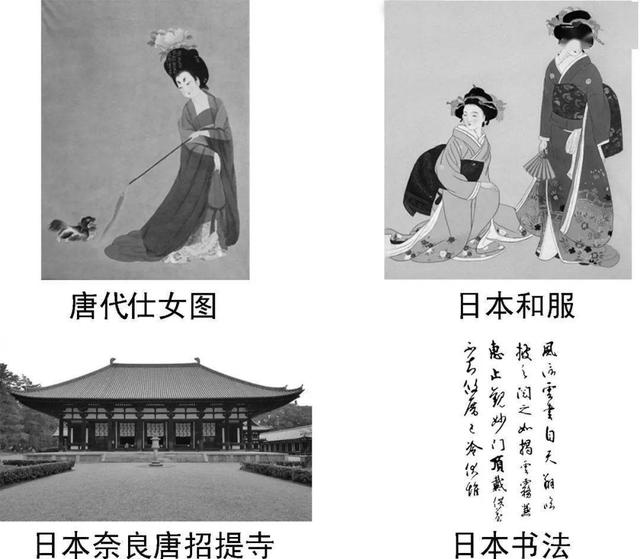

尤其对一些有养老或亲子照顾需求的家庭而言,日本是个“离得近,走得快”的优选,然后是文化与语言的相通性,日本深受中国古代文化影响,语言中保留大量汉字,生活习俗也有相似之处。

例如,日本人过新年的习俗,吃米饭,喝热水的习惯,都和中国比较一致,适应日本的生活比较容易,在这种文化背景下,中国人学习日语难度较小,适应生活节奏也更快,融入社会的阻力远小于来自欧美,东南亚的移民。

但是除此之外,中国人在日本眼中属于“可控型外来人口”,他们认为大多数中国人在日本生活以务实为主,遵纪守法,努力工作,不容易引发社会摩擦,同时,中国教育水平不断提升,大量出国人员具有本科或以上学历,具备良好的技术素养与学习能力。

相比之下,其他国家的外来移民中存在较多低技能,低学历人群,日本更倾向于引入“用得上,好管理”的人口,并且还有一个很重要的原因,日本社会对中国文化并非完全排斥,虽然历史纠葛复杂,但从文化层面而言,日本始终无法割裂与中国的渊源。

从古代儒学,佛教到近代建筑,饮食,日本文化的“根”很多都能在中国找到来源。这种潜在的文化认同感,也让日本对中国人有一种“特殊的接受度”,所以日本一方面排斥陌生,难以同化的外来移民,一方面却悄然接受与自己文化相近,可快速适应的中国人。

这不是对中国人的“优待”,而是一种多重考虑下的选择。

日本另有所图?

日本另有所图?在“人尽其才”的全球化竞争中,高素质人才的流向,往往决定着一个国家未来的科技水平与国际竞争力,而近几年,越来越多的中国高学历人才,高技术工人选择去日本工作与定居,成为另一股不可忽视的人才流动潮流。

中国的高等教育体系近年来快速崛起,每年培养大量博士和硕士研究生,然而高质量的就业岗位供需不匹配,科研经费分配不均,晋升通道狭窄等现实问题,正在推动一批又一批年轻有为的科技人才“向外看”。

人才流失这一趋势对中国而言,却是一场“无声的流血”,培养一名科研人才,需要从基础教育到高等学府十几年的时间与巨额投入,若最终成果为他国所用,便是国家竞争力的流失。特别是在当前国际技术封锁加剧,自主创新压力陡增的背景下,每一位科研人员和工程师的离去,都是一笔损失。

我们不能单纯谴责个人的选择,他们追求更好生活,更大舞台也没有什么错,真正的问题是,如何为他们提供在本国实现梦想的机会与环境,这不仅仅是提高待遇的问题,更是制度与文化的整体改善问题,要让人才愿意留下,能够留下。

信息来源:

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。