贵州医科大学党委书记梁贵友判了,贪了2千多万,出庭时满头白发

发文|刘姐

编辑|刘姐自媒体

学术天才的堕落:从“白求恩式好医生”到阶下囚

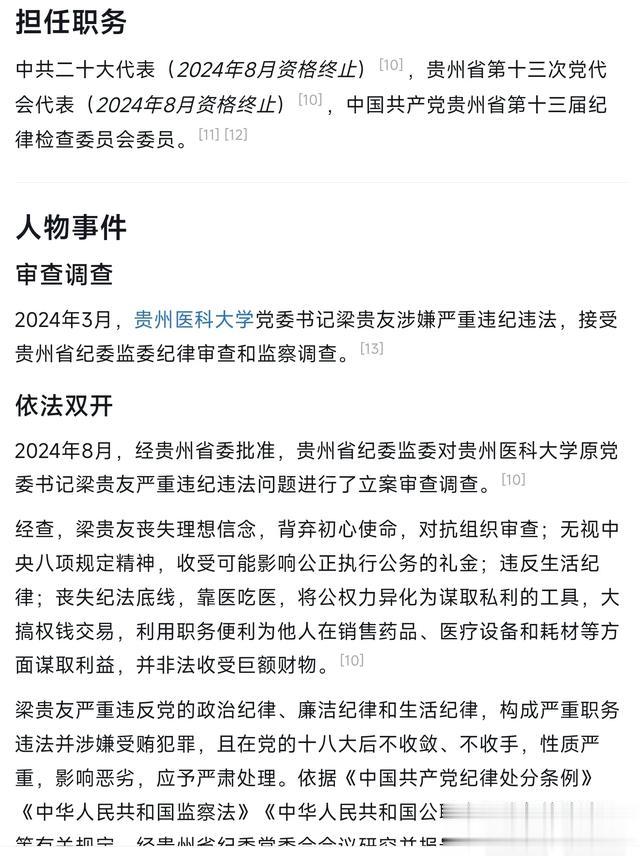

学术天才的堕落:从“白求恩式好医生”到阶下囚梁贵友,这个名字曾经在医学界响当当。他是一位地道的布依族同胞,从贵州山乡一路走到国际医学舞台,取得硕士、博士学位,还获得国务院特殊津贴、白求恩式好医生等荣誉。这些头衔不是轻而易举得来的,背后是无数个挑灯夜战的夜晚。他本可以是中国医学界的中流砥柱,为患者解除病痛,为社会培养更多医学人才。

可惜,命运却选择了另一条道路。从2007年开始,梁贵友不再满足于专家学者的身份,逐步走上贪腐的深渊。他并非一夜堕落,而是从接受小礼物到大额现金,一步步被利益牵引,直至无可挽回。难以置信的是,这位曾经的“白求恩式好医生”,竟然在16年间贪污了超过2000万元,最终站在了法庭的被告席上。

学术的高峰与人性的低谷形成了强烈的对比。梁贵友的故事让人不禁反思:一个学术天才为何会丧失底线?是个人的贪欲吞噬了他的良知,还是环境的诱惑瓦解了他的信念?职业伦理是他的起点,却未成为他的终点,这不仅是他个人的悲剧,也是社会的一记警钟。

医药领域的“潜规则”:腐败链条如何侵蚀健康产业

医药领域的“潜规则”:腐败链条如何侵蚀健康产业梁贵友的贪腐行径与医药行业的“潜规则”紧密相连。从医药耗材到医疗器械,再到药品销售,每一个环节都暗藏利益交换的空间。他靠着手中权力,把医药商人一个个拉进利益漩涡,宴请、红包、小礼物,甚至到最后的大额现金交易。看似复杂的链条,其实无非是权力与金钱的双向奔赴。然而,这些贪腐的成本,最终都转嫁到了患者身上。

患者在医院花费的每一分钱,背后都可能藏着一部分“看不见”的贪腐成本。耗材价格虚高、药品回扣惊人,本应救死扶伤的医药行业,成了部分人的“提款机”。商人赚得钵满盆满,贪官也捞得盆满钵满,而普通患者却被迫承担高额的医疗费用,这难道不是对社会正义的嘲讽?

医疗行业的腐败现象不仅侵蚀了患者的权益,也深深伤害了公众对医疗体系的信任。梁贵友的案例再次提醒,必须完善监管机制,肃清腐败链条,让医疗行业回归治病救人的本质。医者仁心不能被贪欲污染,只有重建清廉的行业生态,才能让更多患者看得起病、用得起药。

从风光无限到满头白发:高位贪官的警示录

从风光无限到满头白发:高位贪官的警示录曾经的梁贵友,站在医学和权力的巅峰,头顶光环无数,是无数人羡慕的对象。然而,当他被查后出现在法庭上时,满头白发、神情憔悴,和往日风光形成了强烈的反差。这不仅是岁月的无情,更是他长期贪腐、内心煎熬的外在表现。曾经的意气风发,终究敌不过监牢中失去自由的痛苦和晚年生活的凄凉。

高位不等于无敌,权力不意味着可以任性妄为。梁贵友滥用权力,将一手的好牌打得稀烂,从造福一方的专家学者,沦为人人唾弃的贪官污吏。他的转变发人深省:贪婪的种子一旦种下,就可能吞噬一个人最宝贵的良知与底线。

梁贵友的结局,是对所有手握权力者的深刻警示。再高的职位,再多的财富,若无法守住底线,最终只会失去一切。只有把权力当成责任,而不是筹码,才能避免悲剧的重演。这也为医疗和其他领域的从业者敲响了警钟,职位越高,越需要谨记清正廉洁的重要性。

莫伸手:反腐永不止步的意义与挑战

莫伸手:反腐永不止步的意义与挑战梁贵友的落马,再次印证了一句老话:“莫伸手,伸手必被抓。”无论多么隐秘的贪腐行为,总有被曝光的一天。而他的案例也表明,反腐不仅是对个别人的惩戒,更是对整个社会的警醒。腐败破坏了公平,侵蚀了群众的信任,不仅让公共资源流失,更伤害了每一个普通人。

然而,反腐的路从来不是一条坦途。贪腐现象之所以屡禁不止,一方面是权力的不透明,另一方面也与部分人的侥幸心理有关。他们总以为自己能瞒天过海,却忘了时代的潮流正在变化,监督体系越来越完善,法律网越织越密。

要真正让权力为民服务,需要的不仅是铁腕的反腐手段,更需要全民的参与和制度的保障。每个人都应该是监督者,只有人人拒绝腐败、反对腐败,才能构建起一个风清气正的社会。反腐工作永不止步,它不仅关乎正义,更关系到每个人的切身利益和未来生活的幸福感。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。